Die EU-Staaten haben endgültig grünes Licht für die überarbeitete Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden gegeben und die neuen Vorgaben formell beschlossen. Kadri Simson, EU-Kommissarin für Energie, begrüßte das Votum: „Eine bessere Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ist von entscheidender Bedeutung, um unser Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und die Energieunabhängigkeit Europas zu stärken. Renovierungen sind Investitionen in eine bessere Zukunft.“

Kategorie für Blog: Umweltpolitik

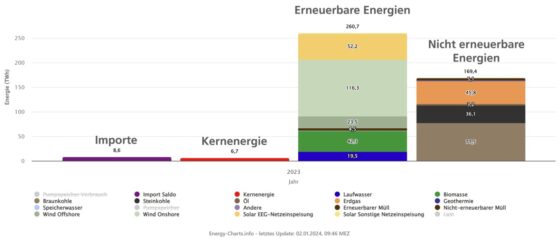

Die öffentliche Nettostromerzeugung hat 2023 einen Rekordanteil erneuerbarer Energien von 59,7 Prozent erreicht. Der Anteil an der Last lag bei 57,1 Prozent. Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE heute vorgelegt hat. Bei Wind- und Solarstrom wurden 2023 neue Bestwerte erzielt. Die Erzeugung aus Braunkohle (-27 Prozent) und Steinkohle (-35 Prozent) ging dagegen stark zurück. Beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten stach die Photovoltaik hervor: Mit ca. 14 Gigawatt war der Zubau erstmals zweistellig und übertraf das gesetzliche Klimaschutzziel der Bundesregierung deutlich.

Die öffentliche Nettostromerzeugung hat 2023 einen Rekordanteil erneuerbarer Energien von 59,7 Prozent erreicht. Der Anteil an der Last lag bei 57,1 Prozent. Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE heute vorgelegt hat. Bei Wind- und Solarstrom wurden 2023 neue Bestwerte erzielt. Die Erzeugung aus Braunkohle (-27 Prozent) und Steinkohle (-35 Prozent) ging dagegen stark zurück. Beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten stach die Photovoltaik hervor: Mit ca. 14 Gigawatt war der Zubau erstmals zweistellig und übertraf das gesetzliche Klimaschutzziel der Bundesregierung deutlich.

Mehr Schienenverkehr, reformierte KfZ-Steuer und weniger fossile Heizungen nötig

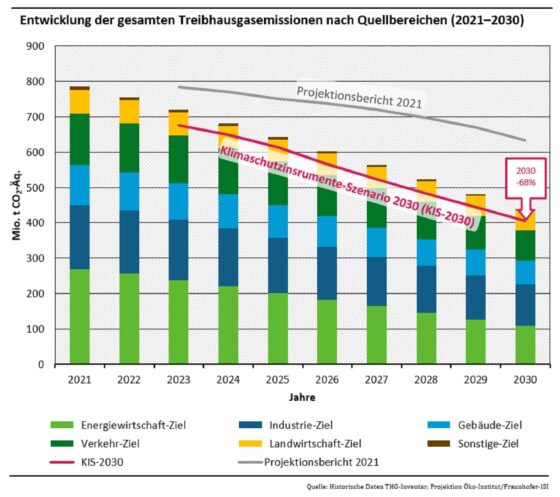

Deutschland kann seine Klimaziele bis 2030 noch erreichen. Das zeigt eine neue Analyse des Umweltbundesamtes (UBA). Nötig wäre dazu unter anderem mehr Schienenverkehr, eine Reform der KfZ-Steuer sowie die Beschränkung fossiler Heizungen. Zudem müssten alle Emissionen mit einem Preis belegt und verursachergerecht angelastet werden. Das UBA hat im so genannten Klimaschutzinstrumente-Szenario 2030 (KIS-2030) untersucht, wie sich in den Sektoren Gebäude, Mobilität, Energie und Industrie zusätzliche Emissionen einsparen lassen. „Die Modellrechnung zeigt deutlich: Wir haben in einigen Sektoren großen Nachholbedarf“, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. „Wir brauchen jetzt dringend einen konstruktiven Dialog darüber, wo sich Emissionen reduzieren lassen, sonst verfehlen wir die gesetzlichen Einsparziele. Wir müssen auch ehrlich darüber reden, wie wir finanzielle Belastungen für einkommensschwächere Gruppen abfangen und gerechter verteilen. Aktuell werden Haushalte mit niedrigem Einkommen oft überproportional zur Kasse gebeten. Das erhöht völlig verständlich nicht gerade die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.“

Deutschland kann seine Klimaziele bis 2030 noch erreichen. Das zeigt eine neue Analyse des Umweltbundesamtes (UBA). Nötig wäre dazu unter anderem mehr Schienenverkehr, eine Reform der KfZ-Steuer sowie die Beschränkung fossiler Heizungen. Zudem müssten alle Emissionen mit einem Preis belegt und verursachergerecht angelastet werden. Das UBA hat im so genannten Klimaschutzinstrumente-Szenario 2030 (KIS-2030) untersucht, wie sich in den Sektoren Gebäude, Mobilität, Energie und Industrie zusätzliche Emissionen einsparen lassen. „Die Modellrechnung zeigt deutlich: Wir haben in einigen Sektoren großen Nachholbedarf“, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. „Wir brauchen jetzt dringend einen konstruktiven Dialog darüber, wo sich Emissionen reduzieren lassen, sonst verfehlen wir die gesetzlichen Einsparziele. Wir müssen auch ehrlich darüber reden, wie wir finanzielle Belastungen für einkommensschwächere Gruppen abfangen und gerechter verteilen. Aktuell werden Haushalte mit niedrigem Einkommen oft überproportional zur Kasse gebeten. Das erhöht völlig verständlich nicht gerade die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.“

Das Bundeskabinett hat heute den von Bundesbauministerin Klara Geywitz und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vorgelegten Entwurf einer Holzbauinitiative beschlossen. Diese Strategie der Bundesregierung soll den Einsatz des nachhaltigen Rohstoffes Holz im Bausektor stärken und für mehr Klimaschutz, Ressourceneffizienz und schnelleres Bauen sorgen. Mit acht Handlungsfeldern, von der Vorbildfunktion des Bundes und der Stärkung von Forschung und Innovation über die Fachkräftesicherung und den Wissenstransfer bis zur Sicherung der Rohstoffversorgung, sollen bis 2030 der Einsatz von Holz wesentlich verbessert und die Holzbauquote erhöht werden.

Wissenschaftliche Szenarien zur Klimaneutralität stützen Strategie und Planung von Unternehmen auf dem Weg der Dekarbonisierung – Am Beispiel Gebäude und Heizung analysieren Klima-Ökonom*innen am DIW Berlin vorliegende Szenarien zur Klimaneutralität - Net-Zero-Szenarien zeigen klaren Pfad für die Transformation von Unternehmen und Finanzwirtschaft – Mit standardisierten Szenarien und Transitionsplänen zur Klimaneutralität können Banken, Fonds und Versicherungen ihre Portfolios zukunftsfähig gestalten.

Umweltkrisen gefährden die Gesundheit. Gleichzeitig bietet ein ökologisches Umsteuern viele Chancen, um gesündere Lebensbedingungen zu schaffen. Das ist die Kernbotschaft des Sondergutachtens, das der Umweltrat heute Umweltministerin Steffi Lemke und Gesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach in Berlin übergibt. 15 % der Todesfälle in Europa sind auf umweltbedingte Risiken zurückzuführen, schätzt die WHO. Gesundheitsgefährdungen entstehen beispielsweise durch Luftschadstoffe, Lärm, Chemikalien und die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Neue Belastungen, etwa durch Klimawandel und Biodiversitätsverlust, kommen hinzu.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben am 16. Juni im Ausschuss der ständigen Vertreter einer umfassenden Neugestaltung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie (RED) zugestimmt. Das europäische Ziel für erneuerbare Energien wird damit von bisher 32% auf 45% in 2030 deutlich angehoben. Das bedeutet, eine Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien gegenüber dem erreichten Stand in 2021 von knapp 22%. Dies ist ein großer Erfolg für den Ausbau der Erneuerbaren: Der vorgesehene Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 wird damit ungefähr verdoppelt. Für die neuen Ziele werden in der EU jedes Jahr mehr als 100 GW an neuen Windrädern und Solaranlagen installiert. Für Deutschland heißt das, dass die in 2022 stark erhöhten Ausbauziele für Wind- und Solarenergie durch europäische Vorgaben untermauert und verbindlich werden. Die höheren EU-Ziele bilden außerdem den Rahmen für weitergehende Maßnahmen und Ziele in der EU, beispielsweise die Solarstrategie der EU, die ungefähr eine Verdreifachung der PV-Kapazität bis 2030 auf 600 GW vorsieht.

PV Strategie vorgelegt

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat heute im Rahmen des zweiten PV-Gipfels eine umfassende Photovoltaik-Strategie vorgelegt. Ziel ist es, den Ausbau der Solarenergie in Deutschland erheblich zu beschleunigen. Dazu benennt die Strategie Maßnahmen in insgesamt elf Handlungsfeldern. Das Spektrum reicht von Maßnahmen im Bereich der Energiepolitik bis hin zu den Themen Fachkräftesicherung, industrielle Wertschöpfung in Europa und Technologieentwicklung. Vorausgegangen war ein erster Photovoltaik-Gipfel im März 2023. Seit März wurde die PV-Strategie konsultiert. Es gingen mehr als 600 Stellungnahmen hierzu ein.

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat heute im Rahmen des zweiten PV-Gipfels eine umfassende Photovoltaik-Strategie vorgelegt. Ziel ist es, den Ausbau der Solarenergie in Deutschland erheblich zu beschleunigen. Dazu benennt die Strategie Maßnahmen in insgesamt elf Handlungsfeldern. Das Spektrum reicht von Maßnahmen im Bereich der Energiepolitik bis hin zu den Themen Fachkräftesicherung, industrielle Wertschöpfung in Europa und Technologieentwicklung. Vorausgegangen war ein erster Photovoltaik-Gipfel im März 2023. Seit März wurde die PV-Strategie konsultiert. Es gingen mehr als 600 Stellungnahmen hierzu ein.Die Bioökonomie kann ein zentraler Baustein für die Transformation unserer größtenteils auf Kohle, Öl und Gas gestützten Wirtschaft sein. Nachwachsende Rohstoffe und synthetische Kohlenstoffverbindungen sind jedoch knapp und teuer. Sie sollten in Bereichen wie der chemischen Industrie eingesetzt werden – und nicht als Energieträger. Damit der Umschwung von der fossilen Wirtschaft zur Bioökonomie gelingt, muss fossiler Kohlenstoff auch teurer werden. Das ifeu stellt jetzt die Ergebnisse von vier richtungsweisenden Studien vor.

Der Wohnraummangel ist in vielen Großstädten und Ballungsräumen ein immenses soziales Problem. Gleichzeitig verfehlt der Gebäudesektor seit Jahren seine Umwelt- und Klimaziele. Wie sich mehr bezahlbare Wohnungen schaffen lassen, ohne dabei Umwelt und Gesundheit unnötig zu schaden, haben Umweltbundesamt (UBA) und die Kommission Nachhaltiges Bauen am UBA (KNBau) in einem aktuellen Positionspapier untersucht. Demnach ist die wichtigste Stellschraube für mehr Umweltschutz beim Wohnraumbau, dass der vorhandene Gebäudebestand wo immer möglich erhalten bleibt oder sinnvoll umgebaut und umgenutzt wird. Klimaemissionen und unnötig hohe Rohstoffverbräuche lassen sich so am einfachsten vermeiden. Heute hat UBA-Präsident Prof. Dr. Dirk Messner die Vorschläge der KNBau an Bundesbauministerin Klara Geywitz und Bundesumweltministerin Steffi Lemke in Berlin überreicht.

Das Bundesbauministerium unterstützt den klimafreundlichen Neubau von Gebäuden mit einer neuen Förderung, die ab 1. März 2023 startet. Erstmals wird dabei der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick genommen – vom Bau über den Betrieb bis zum potenziellen Rückbau in ferner Zukunft. Die Gebäude zeichnen sich durch geringe Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus, hohe Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und einen hohen Anteil erneuerbarer Energien für die Erzeugung von Wärme und Strom aus. Damit leistet diese Förderung einen Beitrag für den Klimaschutz und für die Einhaltung der nationalen Klimaziele.

Das Bundesbauministerium unterstützt den klimafreundlichen Neubau von Gebäuden mit einer neuen Förderung, die ab 1. März 2023 startet. Erstmals wird dabei der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick genommen – vom Bau über den Betrieb bis zum potenziellen Rückbau in ferner Zukunft. Die Gebäude zeichnen sich durch geringe Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus, hohe Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und einen hohen Anteil erneuerbarer Energien für die Erzeugung von Wärme und Strom aus. Damit leistet diese Förderung einen Beitrag für den Klimaschutz und für die Einhaltung der nationalen Klimaziele.

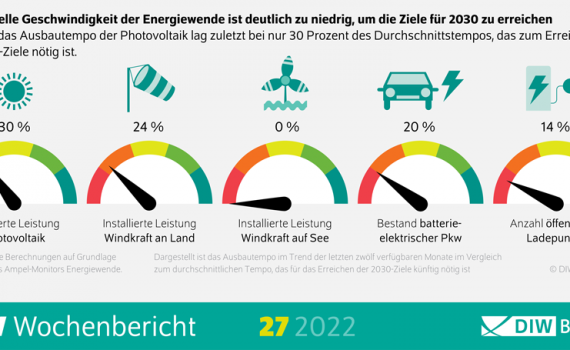

WissenschaftlerInnen des DIW Berlin haben „Ampel-Monitor Energiewende“ entwickelt – Monitor verfolgt, inwiefern energiepolitische Agenda der Regierung umgesetzt wird – Immense Anstrengungen nötig, um Lücke zwischen avisierten Zielen und aktuellem Stand zu schließen

Ist die deutsche Klimapolitik auf dem richtigen Pfad? Ein nationales CO2-Budget für Deutschland erlaubt einen transparenten Abgleich mit internationalen Zielen. In einem heute veröffentlichten Papier aktualisiert der Umweltrat seine Berechnungen für ein deutsches CO2-Budget und zeigt damit auf, dass schnelle Emissionsminderungen entscheidend sind – im letzten Jahr wurden die Klimaziele im Verkehr und bei Gebäuden erneut verfehlt. Das Papier beantwortet zudem häufig gestellte Fragen zum CO2-Budget.

Germanwatch erwartet nach Abschluss der technischen Zwischenverhandlungen nun dringend politische Signale / Besondere Herausforderung beim Thema Schäden und Verluste erkannt, nun kommt es auf konkrete Finanzierungsvorschläge an

Der Deutsche Städtetag, das Global Parliament of Mayors und das internationale Städtenetzwerk ICLEI haben sich zu einem Städtebündnis zusammengeschlossen, das die deutsche G7-Präsidentschaft begleitet. Das Bündnis veranstaltet am Dienstag, 3. Mai einen U7 Mayors Summit, bei dem hochrangige Repräsentanten von Städten aus den G7-Staaten zusammentreffen. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen, die Veranstaltung virtuell zu verfolgen. Der internationale Austausch steht unter der Überschrift „Die urbane Welt einbeziehen – Städte als Motor des Wandels für Frieden, Demokratie und Nachhaltigkeit“. Es ist die bedeutendste Veranstaltung von Städten im Rahmen der deutschen G7 Präsidentschaft. Dabei wird auch eine gemeinsame Erklärung der Städte verabschiedet: In der „Urban7 Mayors Declaration“ werden die Stadtspitzen aus den G7-Staaten ihre Erwartungen an Politik und Wirtschaft darlegen, um die globalen Herausforderungen vor Ort zu meistern.

Das Bundeskabinett hat heute auf Vorschlag von Vizekanzler und Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck das sogenannte Osterpaket verabschiedet. Dabei handelt es sich um die größte energiepolitische Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten. Mit dem Osterpaket werden verschiedene Energiegesetze umfassend novelliert, um so den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und konsequent voranzutreiben.

Das Bundeskabinett hat heute auf Vorschlag von Vizekanzler und Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck das sogenannte Osterpaket verabschiedet. Dabei handelt es sich um die größte energiepolitische Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten. Mit dem Osterpaket werden verschiedene Energiegesetze umfassend novelliert, um so den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und konsequent voranzutreiben.

Nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr steigen die Treibhausgasemissionen in Deutschland wieder an. So wurden im Jahr 2021 rund 762 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – das sind gut 33 Millionen Tonnen oder 4,5 Prozent mehr als 2020. Insgesamt sind die Emissionen seit 1990 in Deutschland damit um 38,7 Prozent gesunken. Der Anstieg im letzten Jahr ist insbesondere im Energiesektor zu verzeichnen: Dieser weist ein Plus von 27 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente auf, da wegen gestiegener Stromnachfrage, geringerer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und des gestiegenen Gaspreises verstärkt Kohle zur Stromerzeugung genutzt wurde. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sank vor allem aufgrund schlechter Windverhältnisse um sieben Prozent. Im Verkehrs- und Gebäudebereich lagen die Emissionen über den im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Jahreshöchstmengen. Das geht aus den aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) hervor, die nach den Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes und der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) heute vorgelegt wurden.

Nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr steigen die Treibhausgasemissionen in Deutschland wieder an. So wurden im Jahr 2021 rund 762 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – das sind gut 33 Millionen Tonnen oder 4,5 Prozent mehr als 2020. Insgesamt sind die Emissionen seit 1990 in Deutschland damit um 38,7 Prozent gesunken. Der Anstieg im letzten Jahr ist insbesondere im Energiesektor zu verzeichnen: Dieser weist ein Plus von 27 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente auf, da wegen gestiegener Stromnachfrage, geringerer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und des gestiegenen Gaspreises verstärkt Kohle zur Stromerzeugung genutzt wurde. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sank vor allem aufgrund schlechter Windverhältnisse um sieben Prozent. Im Verkehrs- und Gebäudebereich lagen die Emissionen über den im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Jahreshöchstmengen. Das geht aus den aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) hervor, die nach den Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes und der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) heute vorgelegt wurden.

Zur heutigen Beratung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Bundestag kommentiert Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH): „Die Große Koalition bricht ihr Versprechen, noch in dieser Wahlperiode höhere Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien für das Jahr 2030 festzulegen. Eine Einigung scheiterte vor allem an den Energiewendebremsern innerhalb der Unionsfraktion. Damit ignoriert die Bundesregierung die Umsetzung der neuen EU-Klimaziele und missachtet die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, schon vor 2030 ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen anzugehen. Der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes fehlt das Herzstück. Noch Ende 2020 hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für das erste Quartal 2021 einen ambitionierten Ausbaupfad für Wind- und Solarenergie angekündigt. Nach langem Warten gab es lediglich den berühmten Tropfen auf den heißen Stein: Vier Gigawatt Windenergie an Land und sechs Gigawatt Photovoltaik sind die Ziele für das Jahr 2022. Längerfristige Ausbauziele? Fehlanzeige. Ganz offensichtlich ist die Notwendigkeit einer schnellen Transformation unserer Energieversorgung bei der Union trotz all ihrer Klimaschutzbekenntnisse im Wahlkampf noch nicht angekommen.“

Um ihrem Klimaschutzversprechen im Rahmen des Pariser Abkommens gerecht zu werden, muss die Europäische Union sicherstellen, dass alle 250 Millionen bestehenden sowie alle neuen Gebäude in der EU nahezu null Treibhausgasemissionen verursachen. In einem neuen Bericht fordern die europäischen nationalen Wissenchafts-Akademien durch ihren Zusammenschluss EASAC, weitreichende politische Maßnahmen. „Die Politik konzentriert sich seit langem darauf, energieeffiziente Gebäude zu schaffen, die einen geringeren Heiz- und Klimatisierungsbedarf haben oder erneuerbare Energie vor Ort erzeugen. Die Energie, die für den Betrieb von Gebäuden aufgewendet wird, ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Wir müssen den Geltungsrahmen erweitern und uns die Emissionen von Baumaterialien und -methoden ansehen – sowohl für neue Gebäude als auch für die Gebäudesanierung“, sagt William Gillett, Direktor des EASAC-Energieprogramms.

Um ihrem Klimaschutzversprechen im Rahmen des Pariser Abkommens gerecht zu werden, muss die Europäische Union sicherstellen, dass alle 250 Millionen bestehenden sowie alle neuen Gebäude in der EU nahezu null Treibhausgasemissionen verursachen. In einem neuen Bericht fordern die europäischen nationalen Wissenchafts-Akademien durch ihren Zusammenschluss EASAC, weitreichende politische Maßnahmen. „Die Politik konzentriert sich seit langem darauf, energieeffiziente Gebäude zu schaffen, die einen geringeren Heiz- und Klimatisierungsbedarf haben oder erneuerbare Energie vor Ort erzeugen. Die Energie, die für den Betrieb von Gebäuden aufgewendet wird, ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Wir müssen den Geltungsrahmen erweitern und uns die Emissionen von Baumaterialien und -methoden ansehen – sowohl für neue Gebäude als auch für die Gebäudesanierung“, sagt William Gillett, Direktor des EASAC-Energieprogramms.

- Andere Länder machen es vor: Spanien beschließt Tempo 30 in Städten; in französischen Städten mit Tempo 30 gibt es 70 Prozent weniger tödliche Unfälle

- Bundesregierung scheitert an „Vision Zero“ und ignoriert Tempo 30 als Sofortmaßnahme in Eckpunktepapier für neues Verkehrssicherheitsprogramm

- Aktuelle Woche der Straßenverkehrssicherheit der Vereinten Nationen identifiziert Herabsetzung der Regelgeschwindigkeit innerorts auf 30 km/h als zentrale Maßnahme zum Schutz von Menschenleben

Europäischer Green Deal bietet Chancen für Investitionen in emissionsintensive Grundstoffindustrie - Klarer politischer Rahmen muss sicherstellen, dass Investitionen auch wirtschaftlich sind und angestoßen werden – Einführung von CO2-Differenzverträgen und Reform des EU-Emissionshandels unerlässlich.

Europäischer Green Deal bietet Chancen für Investitionen in emissionsintensive Grundstoffindustrie - Klarer politischer Rahmen muss sicherstellen, dass Investitionen auch wirtschaftlich sind und angestoßen werden – Einführung von CO2-Differenzverträgen und Reform des EU-Emissionshandels unerlässlich.

„Kommunen sind entscheidende Treiber für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft“, erklärt Dr. Werner Schnappauf, Vorsitzender des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE). „Alle 17 Nachhaltigkeitsziele stehen in direktem oder indirektem Zusammenhang mit den Aufgaben einer Kommune. Der neue Berichtsrahmen nachhaltige Kommune, der BNK, kann eine große Hilfe für weitere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit sein“, so Schnappauf.

Das Land Baden-Württemberg geht als Vorbild beim Klimaschutz voran: Bis spätestens 2040 soll die Landesverwaltung klimaneutral arbeiten. Die neue Klimaschutzstiftung unterstützt sie dabei, indem sie mit der Verzinsung ihres Grundkapitals die Forschung und Entwicklung sowie Bildungsprojekte im Bereich Klimaschutz fördert. Außerdem können das Land, Kommunen, Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger über Kompensationszahlungen ihre CO2-Emissionen ausgleichen und so klimaneutral werden. Kooperationspartner wird die gemeinnützige Klimaschutzorganisation myclimate Deutschland.

Der Senat hat am 22.12.2020 eine erste Rechtsverordnung zum Hamburgischen Klimaschutzgesetz beschlossen. Diese regelt die konkrete Umsetzung der Solardachpflicht und der Einbindung Erneuerbarer Energien beim Heizungstausch. Hamburg gehört mit diesen Regelungen bundesweit zu den Vorreitern beim Klimaschutz im Gebäudebereich.

Wie kann Bonn bis 2035 klimaneutral werden? Diese Frage möchte das Mitwirkungsprojekt „Bonn4Future – Wir fürs Klima!“ zusammen mit Bonner Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden zwei Jahren diskutieren. Seit Mitte 2019 gilt in Bonn der Klimanotstand; im November 2019 hat der Rat beschlossen, dass Bonn bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Stadt und der gemeinnützige Verein Bonn im Wandel haben nun einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und damit „Bonn4Future“ an den Start gebracht.

Forstminister Peter Hauk MdL: „Mit unserem Ideenaufruf wollen wir den kommunalen Holzbau im Land weiter vorantreiben und unsere bundesweite Stellung als Holzbauland Nr. 1 weiter festigen“.

Für den Ideenaufruf kommunaler Holzbau-Konzepte stehen insgesamt rund 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg zur Verfügung. Der Online Bewerbungsschluss ist am 12. Februar 2020.

Forstminister Peter Hauk MdL: „Mit unserem Ideenaufruf wollen wir den kommunalen Holzbau im Land weiter vorantreiben und unsere bundesweite Stellung als Holzbauland Nr. 1 weiter festigen“.

Für den Ideenaufruf kommunaler Holzbau-Konzepte stehen insgesamt rund 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg zur Verfügung. Der Online Bewerbungsschluss ist am 12. Februar 2020.

Die EU-Zielverschärfungen auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen im Kontext des Green Deal eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis 2030 und 100% bis 2050 vor. Vor dem Hintergrund dieser verschärften Parameter stellt sich die Frage nach der Auswirkung auf die Energiewende in Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat auf Basis seines Energiesystemmodells REMod die Konsequenzen der neuen EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland berechnet und stellt die Ergebnisse nun in einer Kurzstudie vor.

Die EU-Zielverschärfungen auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen im Kontext des Green Deal eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis 2030 und 100% bis 2050 vor. Vor dem Hintergrund dieser verschärften Parameter stellt sich die Frage nach der Auswirkung auf die Energiewende in Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat auf Basis seines Energiesystemmodells REMod die Konsequenzen der neuen EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland berechnet und stellt die Ergebnisse nun in einer Kurzstudie vor.

Zum Teil deutlich verbesserte Emissionsziele zeigen Wirksamkeit des Pariser Abkommens / Doch zu wenig Zusagen für Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel in ärmeren Ländern / Kanzlerin Merkel muss internationalen Prozess für zusätzliche Klimafinanzierung zügig starten

Die EU hat sich heute auf strengere Klimaziel geeinigt. Demnach sollen nun die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 reduziert werden. Bisher waren im gleichen Zeitraum 40% angestrebt. In den EU-Berechnungen werden erstmals auch die Klimagase eingerechnet, die in Wäldern und anderen "Senken" gespeichert werden.

Die EU hat sich heute auf strengere Klimaziel geeinigt. Demnach sollen nun die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 reduziert werden. Bisher waren im gleichen Zeitraum 40% angestrebt. In den EU-Berechnungen werden erstmals auch die Klimagase eingerechnet, die in Wäldern und anderen "Senken" gespeichert werden.

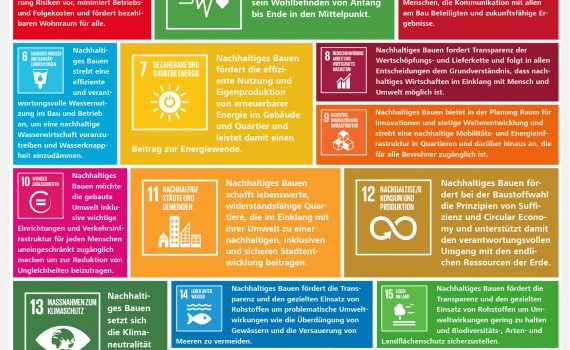

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. hat einen neuen Report veröffentlicht, der erklärt, wie Gebäude einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten können. Den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) stellt die Publikation die Einflussmöglichkeiten einer nachhaltigen Planung und Bauweise gegenüber. Architekten und Planer genauso wie Bauherren und Kommunen erhalten so eine Orientierung, wie sie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sinnvoll aktiv werden können. Der Report bietet zudem einen Abgleich der SDGs mit den Kriterien verschiedener DGNB Zertifizierungssysteme. Dieser zeigt: Bis zu 15 der 17 SDGs werden im Rahmen der DGNB Zertifizierung eines Bauprojekts angesprochen.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. hat einen neuen Report veröffentlicht, der erklärt, wie Gebäude einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten können. Den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) stellt die Publikation die Einflussmöglichkeiten einer nachhaltigen Planung und Bauweise gegenüber. Architekten und Planer genauso wie Bauherren und Kommunen erhalten so eine Orientierung, wie sie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sinnvoll aktiv werden können. Der Report bietet zudem einen Abgleich der SDGs mit den Kriterien verschiedener DGNB Zertifizierungssysteme. Dieser zeigt: Bis zu 15 der 17 SDGs werden im Rahmen der DGNB Zertifizierung eines Bauprojekts angesprochen.

Anlässlich des Treffens der EU-Minister:innen für Stadtentwicklung und Territoriale Kohäsion zur „Neuen Leipzig-Charta“ erklärt Daniela Wagner, Sprecherin für Stadtentwicklung der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag:

Die „Neue Leipzig-Charta“ begrüßen wir. Denn ohne die Transformationskraft der Städte und die Ideen und Tatkraft ihrer Bewohner:innen werden wir die Herausforderungen der Klimakrise nicht bewältigen. Dennoch enthält die Charta erhebliche Leerstellen. Es fehlt das Leitbild der resilienten Stadt. Dabei ist die Entwicklung zu robusten und widerstandsfähigen Städten wichtig, um Risiken besser einschätzen sowie Gefahren rechtzeitig erkennen und vorbeugen zu können. Auch wird das Leitbild der gesunden Stadt nicht benannt – trotz der Hitzewellen aufgrund der Klimakrise, eines nie versiegenden Stroms an Luftschadstoffen aus fossilen Verbrennungsmotoren und der aktuellen Herausforderung einer globalen Pandemie.

Anlässlich des Treffens der EU-Minister:innen für Stadtentwicklung und Territoriale Kohäsion zur „Neuen Leipzig-Charta“ erklärt Daniela Wagner, Sprecherin für Stadtentwicklung der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag:

Die „Neue Leipzig-Charta“ begrüßen wir. Denn ohne die Transformationskraft der Städte und die Ideen und Tatkraft ihrer Bewohner:innen werden wir die Herausforderungen der Klimakrise nicht bewältigen. Dennoch enthält die Charta erhebliche Leerstellen. Es fehlt das Leitbild der resilienten Stadt. Dabei ist die Entwicklung zu robusten und widerstandsfähigen Städten wichtig, um Risiken besser einschätzen sowie Gefahren rechtzeitig erkennen und vorbeugen zu können. Auch wird das Leitbild der gesunden Stadt nicht benannt – trotz der Hitzewellen aufgrund der Klimakrise, eines nie versiegenden Stroms an Luftschadstoffen aus fossilen Verbrennungsmotoren und der aktuellen Herausforderung einer globalen Pandemie.

„Um bis 2050 klimaneutral zu sein, müssen wir nicht nur zusätzliche Investitionen in grüne und innovative Zukunftstechnologien leisten. Wir brauchen vor allem auch ein Umsteuern von bestehenden Investitionen in ‚braune‘ Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas hin zu ‚grünen‘ klimafreundlichen Technologien. Der Ausstieg aus fossilen Energien muss dabei nach den Zielen der Weltklimakonferenz global und rasch erfolgen. Nur so können wir die Klimaschutzziele realistisch erreichen. Kirchen, Kommunen und auch Unternehmen setzen hier neue Maßstäbe und zeigen die Realisierbarkeit der Umsteuerung im ökologischen wie auch ökonomischen Sinne“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken heute bei der Veranstaltung „Divestment und Sustainable Finance“, die während der Klimaschutzwochen Rheinland-Pfalz stattfand.

„Um bis 2050 klimaneutral zu sein, müssen wir nicht nur zusätzliche Investitionen in grüne und innovative Zukunftstechnologien leisten. Wir brauchen vor allem auch ein Umsteuern von bestehenden Investitionen in ‚braune‘ Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas hin zu ‚grünen‘ klimafreundlichen Technologien. Der Ausstieg aus fossilen Energien muss dabei nach den Zielen der Weltklimakonferenz global und rasch erfolgen. Nur so können wir die Klimaschutzziele realistisch erreichen. Kirchen, Kommunen und auch Unternehmen setzen hier neue Maßstäbe und zeigen die Realisierbarkeit der Umsteuerung im ökologischen wie auch ökonomischen Sinne“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken heute bei der Veranstaltung „Divestment und Sustainable Finance“, die während der Klimaschutzwochen Rheinland-Pfalz stattfand.