Wenn ganze Quartiere klimafreundlich gebaut oder saniert werden, wird auf einen Schlag viel CO2 eingespart. Besonders gelungene Projekte zeichnet das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Siegel KlimaQuartier.NRW aus. Nun zeigen drei neu ausgezeichnete KlimaQuartiere.NRW in Düsseldorf und Leopoldshöhe, wie der Gebäudebereich zur Wärmewende beitragen kann. Eines haben alle Projekte gemeinsam: Sie […]

Kategorie für Blog: Siedlungen

Das Bundeskabinett hat heute den von Bundesbauministerin Klara Geywitz und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vorgelegten Entwurf einer Holzbauinitiative beschlossen. Diese Strategie der Bundesregierung soll den Einsatz des nachhaltigen Rohstoffes Holz im Bausektor stärken und für mehr Klimaschutz, Ressourceneffizienz und schnelleres Bauen sorgen. Mit acht Handlungsfeldern, von der Vorbildfunktion des Bundes und der Stärkung von Forschung und Innovation über die Fachkräftesicherung und den Wissenstransfer bis zur Sicherung der Rohstoffversorgung, sollen bis 2030 der Einsatz von Holz wesentlich verbessert und die Holzbauquote erhöht werden.

Das Bundesbauministerium unterstützt den klimafreundlichen Neubau von Gebäuden mit einer neuen Förderung, die ab 1. März 2023 startet. Erstmals wird dabei der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick genommen – vom Bau über den Betrieb bis zum potenziellen Rückbau in ferner Zukunft. Die Gebäude zeichnen sich durch geringe Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus, hohe Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und einen hohen Anteil erneuerbarer Energien für die Erzeugung von Wärme und Strom aus. Damit leistet diese Förderung einen Beitrag für den Klimaschutz und für die Einhaltung der nationalen Klimaziele.

Das Bundesbauministerium unterstützt den klimafreundlichen Neubau von Gebäuden mit einer neuen Förderung, die ab 1. März 2023 startet. Erstmals wird dabei der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick genommen – vom Bau über den Betrieb bis zum potenziellen Rückbau in ferner Zukunft. Die Gebäude zeichnen sich durch geringe Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus, hohe Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und einen hohen Anteil erneuerbarer Energien für die Erzeugung von Wärme und Strom aus. Damit leistet diese Förderung einen Beitrag für den Klimaschutz und für die Einhaltung der nationalen Klimaziele.

Bauvolumen geht inflationsbereinigt im Jahr 2022 zurück – Preisentwicklung und steigende Zinsen werden auch in den kommenden Jahren der Bauwirtschaft schwer zu schaffen machen – Wohnungsneubau bricht stärker ein als gesamtes Bauvolumen – Politik wird Strategiewechsel vollziehen müssen, um Ziele bei Schaffung neuen Wohnraums und energetischer Gebäudesanierung mittelfristig zu erreichen

Erste Ergebnisse der Holzwohnbau-Studie werden im Rahmen des 15. Kongress Effizientes Bauen mit Holz im urbanen Raum am 19. Oktober 2022 in Köln vorgestellt. Europaweit wurden von den Wissenschaftlern der HFR bislang 118 großvolumige Wohnungsbauprojekte mit mehr als 100 WE identifiziert, von denen sich 47 in Deutschland befinden. Endgültige Ergebnisse werden Anfang Dezember auf dem 26. Internationalen Holzbau-Forum in Innsbruck am 30. November 2022 präsentiert und zudem in einer Broschüre des Informationsdienstes Holz veröffentlicht.

Statement Klara Geywitz zum Haushalt 2022 und den Eckwerten der Finanzplanung bis 2026 Der Haushaltsentwurf für 2022 und die Eckwerte der Finanzplanung bis 2026 sehen insgesamt 14,5 Milliarden Euro an Programmmitteln für den sozialen Wohnungsbau vor. Damit werden wir den Bau von 100.000 Sozialwohnungen jährlich fördern. Das ist mehr als das Dreifache der ursprünglichen Finanzplanung, die vier Milliarden Euro bis 2025 vorgesehen hatte. Im Haushalt 2022 wird mit zwei Milliarden Euro die Grundlage für die Planung gelegt.

Nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr steigen die Treibhausgasemissionen in Deutschland wieder an. So wurden im Jahr 2021 rund 762 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – das sind gut 33 Millionen Tonnen oder 4,5 Prozent mehr als 2020. Insgesamt sind die Emissionen seit 1990 in Deutschland damit um 38,7 Prozent gesunken. Der Anstieg im letzten Jahr ist insbesondere im Energiesektor zu verzeichnen: Dieser weist ein Plus von 27 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente auf, da wegen gestiegener Stromnachfrage, geringerer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und des gestiegenen Gaspreises verstärkt Kohle zur Stromerzeugung genutzt wurde. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sank vor allem aufgrund schlechter Windverhältnisse um sieben Prozent. Im Verkehrs- und Gebäudebereich lagen die Emissionen über den im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Jahreshöchstmengen. Das geht aus den aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) hervor, die nach den Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes und der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) heute vorgelegt wurden.

Nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr steigen die Treibhausgasemissionen in Deutschland wieder an. So wurden im Jahr 2021 rund 762 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – das sind gut 33 Millionen Tonnen oder 4,5 Prozent mehr als 2020. Insgesamt sind die Emissionen seit 1990 in Deutschland damit um 38,7 Prozent gesunken. Der Anstieg im letzten Jahr ist insbesondere im Energiesektor zu verzeichnen: Dieser weist ein Plus von 27 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente auf, da wegen gestiegener Stromnachfrage, geringerer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und des gestiegenen Gaspreises verstärkt Kohle zur Stromerzeugung genutzt wurde. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sank vor allem aufgrund schlechter Windverhältnisse um sieben Prozent. Im Verkehrs- und Gebäudebereich lagen die Emissionen über den im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Jahreshöchstmengen. Das geht aus den aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) hervor, die nach den Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes und der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) heute vorgelegt wurden.

[caption id="attachment_28516" align="alignleft" width="560"] Prämiertes Projekt "Stadt Landschaft Burg" des Bundespreises 2020 - © Bundespreis Stadtgrün / Hergen Schimpf[/caption]

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat heute den Bundespreis Stadtgrün 2022 ausgelobt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema „Klimaanpassung und Lebensqualität“.

Bundesministerin Klara Geywitz: "Der Klimawandel ist ein Stresstest für unsere Städte. Wir brauchen mehr Bäume für ein besseres Stadtklima, wir brauchen Böden, die Starkregen aufnehmen, wir brauchen weniger versiegelte Fläche auch für mehr Biodiversität und gegen die Erhitzung der Wohnquartiere. Mit dem Bundespreis Stadtgrün 2022 zeichnen wir die Pionierarbeiten aus, die heute schon die notwendige Transformation der Städte gestalten.“

Prämiertes Projekt "Stadt Landschaft Burg" des Bundespreises 2020 - © Bundespreis Stadtgrün / Hergen Schimpf[/caption]

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat heute den Bundespreis Stadtgrün 2022 ausgelobt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema „Klimaanpassung und Lebensqualität“.

Bundesministerin Klara Geywitz: "Der Klimawandel ist ein Stresstest für unsere Städte. Wir brauchen mehr Bäume für ein besseres Stadtklima, wir brauchen Böden, die Starkregen aufnehmen, wir brauchen weniger versiegelte Fläche auch für mehr Biodiversität und gegen die Erhitzung der Wohnquartiere. Mit dem Bundespreis Stadtgrün 2022 zeichnen wir die Pionierarbeiten aus, die heute schon die notwendige Transformation der Städte gestalten.“

Der Bauträger WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH und der Öko-Energieversorger NATURSTROM AG gründen das gemeinsame Unternehmen Green Estate. Mit der Fusion aus Energie- und Immobilien-Knowhow gehen die Partner einen neuen Weg, um Menschen nachhaltiges Wohnen und Leben zu ermöglichen.

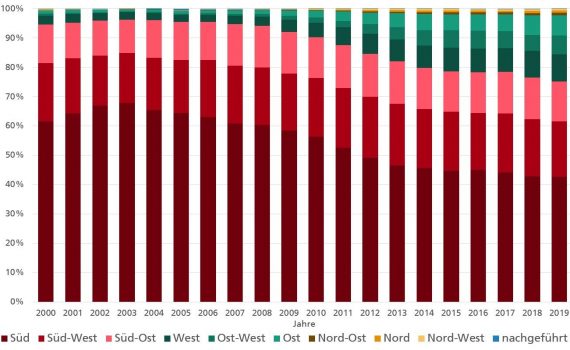

In einer jüngst verfassten Kurzstudie erstellten Wissenschaftler der Abteilung Energiesystemanalyse am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE eine Auswertung des Marktstammdatenregisters (MaStR) und der EEG-Anlagenstammdaten für die Photovoltaik (PV). Wichtige Erkenntnisse der Analysen waren, dass mit 38 Prozent der neuinstallierten Leistung der Leistungszubau in Deutschland zunehmend im Segment Aufdachanlagen größer 100 kW stattfindet, 22 Prozent der neugebauten PV-Anlagen in West, Ost oder Ost-West-Richtung errichtet werden und 19 Prozent dieser Anlagen Neigungswinkel kleiner 20 Grad haben.

In einer jüngst verfassten Kurzstudie erstellten Wissenschaftler der Abteilung Energiesystemanalyse am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE eine Auswertung des Marktstammdatenregisters (MaStR) und der EEG-Anlagenstammdaten für die Photovoltaik (PV). Wichtige Erkenntnisse der Analysen waren, dass mit 38 Prozent der neuinstallierten Leistung der Leistungszubau in Deutschland zunehmend im Segment Aufdachanlagen größer 100 kW stattfindet, 22 Prozent der neugebauten PV-Anlagen in West, Ost oder Ost-West-Richtung errichtet werden und 19 Prozent dieser Anlagen Neigungswinkel kleiner 20 Grad haben.

Potenziale auf Quartiersebene nutzen!

Das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ fördert mit dem Programmteil 432 integrierte energetische Quartierskonzepte und Sanierungsmanagements. Mit den Programmteilen 201 und 202 werden gebäudeübergreifende und infrastrukturelle Versorgungssysteme investiv unterstützt. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat stellt die Fördermittel für den energetischen Sanierungsprozess vom Einzelgebäude hin zum Quartier aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) bereit. „Der Rohstoff Holz ist kostbar. Daher gilt es, ihn verantwortungsvoll und ressourcenschonend einzusetzen“, mahnt Peter Aicher, Vorsitzender von Holzbau Deutschland. Auch wenn Holz durch Umwelteinflüsse oder den Borkenkäfer gezeichnet sei, stelle es dadurch keinen minderwertigen Rohstoff dar, sondern verfüge über nahezu identische Eigenschaften wie herkömmliches Bauholz. „Besitzt das sogenannte ‚Kalamitätsholz‘ konstruktiv die gleiche Qualität hinsichtlich der Tragfähigkeit wie herkömmliches Schnittholz, kann es ohne Einschränkungen verbaut werden“, erläutert Aicher. Zudem behalte das Holz, unabhängig von äußeren Beeinträchtigungen, seine wichtige Funktion als CO2-Senke.

„Der Rohstoff Holz ist kostbar. Daher gilt es, ihn verantwortungsvoll und ressourcenschonend einzusetzen“, mahnt Peter Aicher, Vorsitzender von Holzbau Deutschland. Auch wenn Holz durch Umwelteinflüsse oder den Borkenkäfer gezeichnet sei, stelle es dadurch keinen minderwertigen Rohstoff dar, sondern verfüge über nahezu identische Eigenschaften wie herkömmliches Bauholz. „Besitzt das sogenannte ‚Kalamitätsholz‘ konstruktiv die gleiche Qualität hinsichtlich der Tragfähigkeit wie herkömmliches Schnittholz, kann es ohne Einschränkungen verbaut werden“, erläutert Aicher. Zudem behalte das Holz, unabhängig von äußeren Beeinträchtigungen, seine wichtige Funktion als CO2-Senke.

"Neue Großbauprojekte und ökologische Innovationen sorgten dafür, dass Malmö heute ein Musterbeispiel für den direkten Übergang von der Industriemetropole zur nachhaltigen Eco City geworden ist. Das Geheimrezept: Die Stadt setzte nicht nur auf innovative Technologien, sondern vor allem auf die aktive Beteiligung der Bürger am Wandel."

"Neue Großbauprojekte und ökologische Innovationen sorgten dafür, dass Malmö heute ein Musterbeispiel für den direkten Übergang von der Industriemetropole zur nachhaltigen Eco City geworden ist. Das Geheimrezept: Die Stadt setzte nicht nur auf innovative Technologien, sondern vor allem auf die aktive Beteiligung der Bürger am Wandel."

Eine neue Studie aus Dänemark nimmt die Kosten Nachhaltiger Gebäudeneubauten in den Blick und zeigt das nachhaltiger nicht automatisch teurer bedeutet. Im Gegenteil. Die Studie von Buus Consult im Auftrag des DGNB-Systempartners aus Dänemark, dem Green Building Council Denmark, sorgt nun für Klarheit. Sie nimmt in der Studie 37 DGNB zertifizierte Gebäude unter die Lupe.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

Die ökologische Mustersiedlung auf einem ehemaligen Kasernengelände in München setzt neue Maßstäbe im Holzbau. Verschiedene Holzbauweisen und Gebäudetypen bis zu sieben Geschossen werden dort an acht Bauprojekten nebeneinander erprobt mit dem Ziel einer abschließenden wissenschaftlichen Bewertung. So kommen Holzskelett-, Holzrahmen- und Holzhybridbauweisen zum Einsatz.

Die ökologische Mustersiedlung auf einem ehemaligen Kasernengelände in München setzt neue Maßstäbe im Holzbau. Verschiedene Holzbauweisen und Gebäudetypen bis zu sieben Geschossen werden dort an acht Bauprojekten nebeneinander erprobt mit dem Ziel einer abschließenden wissenschaftlichen Bewertung. So kommen Holzskelett-, Holzrahmen- und Holzhybridbauweisen zum Einsatz.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin und die Berliner Stadtwerke haben ein weiteres gemeinsames Mieterstrom-Projekt vereinbart. In der Wohnanlage Mühlengrund in Hohenschönhausen entstehen sechs Solarstromanlagen mit einer Leistung von rund 500 Kilowatt. Mieter von mehr als 1.100 Wohnungen können bald von Ökostrom vom eigenen Dach profitieren.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin und die Berliner Stadtwerke haben ein weiteres gemeinsames Mieterstrom-Projekt vereinbart. In der Wohnanlage Mühlengrund in Hohenschönhausen entstehen sechs Solarstromanlagen mit einer Leistung von rund 500 Kilowatt. Mieter von mehr als 1.100 Wohnungen können bald von Ökostrom vom eigenen Dach profitieren.

Die Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel steigen, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu: Die Folgen des Klimawandels sind weltweit sicht- und spürbar und das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich. Um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde drastisch reduziert werden. Die von der internationalen Staatengemeinschaft im Jahr 2015 in Paris beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nun legte das Wuppertal Institut eine Studie mit möglichen Eckpunkten vor, die helfen können, das 1,5-Grad-Ziel bis 2035 zu erreichen. Die Studie zeigt, dass ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 zwar sehr ambitioniert, aber grundsätzlich machbar ist sofern alle aus heutiger Sicht möglichen Strategien gebündelt werden. Notwendig dafür ist vor allem ein Vorziehen und Intensivieren von Maßnahmen, die in vielen Studien als notwendig beschrieben werden, um Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.

Die Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel steigen, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu: Die Folgen des Klimawandels sind weltweit sicht- und spürbar und das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich. Um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde drastisch reduziert werden. Die von der internationalen Staatengemeinschaft im Jahr 2015 in Paris beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nun legte das Wuppertal Institut eine Studie mit möglichen Eckpunkten vor, die helfen können, das 1,5-Grad-Ziel bis 2035 zu erreichen. Die Studie zeigt, dass ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 zwar sehr ambitioniert, aber grundsätzlich machbar ist sofern alle aus heutiger Sicht möglichen Strategien gebündelt werden. Notwendig dafür ist vor allem ein Vorziehen und Intensivieren von Maßnahmen, die in vielen Studien als notwendig beschrieben werden, um Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.

Das Institut für Stadtplanung und Sozialforschung WEEBER+PARTNER (Stuttgart) untersuchte 16 Fallbeispiele und befragte dafür Verantwortliche in kommunalen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungsunternehmen. Die Projekte zeichnen sich durch eine große Bandbreite planerischer und baulicher Ansätze aus. Soziale Vielfalt setzt der Studie zufolge bauliche Vielfalt voraus: In den Neubauquartieren entstanden unterschiedlich große und vielfältig geschnittene Miet-, Sozial- und Eigentumswohnungen. Sie sind – selbst innerhalb von Gebäuden – sozial gemischt, wobei sich die jeweiligen Anteile im Quartier aus lokalen Erfordernissen ableiten. Die Neubauquartiere bieten auch Platz für gemeinschaftliche Wohnformen, etwa für ältere und pflegebedürftige Menschen. Und sie zeichnen sich durch ein ansprechend gestaltetes und grünes Wohnumfeld aus. Konzeptvergaben fördern die Planung und Umsetzung solcher Vorhaben: Durch sie werden Grundstücke nicht nach Höchstpreis, sondern für das beste Konzept vergeben.

Das Institut für Stadtplanung und Sozialforschung WEEBER+PARTNER (Stuttgart) untersuchte 16 Fallbeispiele und befragte dafür Verantwortliche in kommunalen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungsunternehmen. Die Projekte zeichnen sich durch eine große Bandbreite planerischer und baulicher Ansätze aus. Soziale Vielfalt setzt der Studie zufolge bauliche Vielfalt voraus: In den Neubauquartieren entstanden unterschiedlich große und vielfältig geschnittene Miet-, Sozial- und Eigentumswohnungen. Sie sind – selbst innerhalb von Gebäuden – sozial gemischt, wobei sich die jeweiligen Anteile im Quartier aus lokalen Erfordernissen ableiten. Die Neubauquartiere bieten auch Platz für gemeinschaftliche Wohnformen, etwa für ältere und pflegebedürftige Menschen. Und sie zeichnen sich durch ein ansprechend gestaltetes und grünes Wohnumfeld aus. Konzeptvergaben fördern die Planung und Umsetzung solcher Vorhaben: Durch sie werden Grundstücke nicht nach Höchstpreis, sondern für das beste Konzept vergeben.

Konzeptverfahren etablieren sich für Lagen mit Entwicklungspotenzialen zunehmend als ein weiteres Instrument der kommunalen Bodenpolitik. Dabei wird die Liegenschaft nicht nach dem Höchstpreis vergeben, sondern nach dem Konzept, das die nachhaltigsten Ansätze zur Weiterentwicklung des Quartiers verspricht. So bieten die Verfahren den Kommunen Lösungsansätze für zwei aktuelle und dringende Problemstellungen: den Bedarf nach einer qualitativ und baukulturell hochwertigen Stadtentwicklung und nach bezahlbarem Wohnraum.

Konzeptverfahren etablieren sich für Lagen mit Entwicklungspotenzialen zunehmend als ein weiteres Instrument der kommunalen Bodenpolitik. Dabei wird die Liegenschaft nicht nach dem Höchstpreis vergeben, sondern nach dem Konzept, das die nachhaltigsten Ansätze zur Weiterentwicklung des Quartiers verspricht. So bieten die Verfahren den Kommunen Lösungsansätze für zwei aktuelle und dringende Problemstellungen: den Bedarf nach einer qualitativ und baukulturell hochwertigen Stadtentwicklung und nach bezahlbarem Wohnraum.

„Die Wasserressourcen der Welt sind derzeit der größten Bedrohung in der Geschichte der Menschheit ausgesetzt“, schreiben Gewässerökologen in ihrem aktuell erschienenen Statement-Papier. Über hundert Fachgesellschaften aquatischer Ökosystemforschung rund um den Globus haben die gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Darin zeigen die Forscher*innen auf, welche dramatischen Effekte der Klimawandel auf Gewässerökosysteme weltweit hat. Sie fordern ein sofortiges konzertiertes Handeln von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, um das Fortschreiten des Klimawandels einzudämmen.

Über die neue Funktion bekommen Sie eine Nachricht per Email, wenn es neue Beiträge in der sdg21.Webdatenbank gibt. sdg21-News-Abo Wird mit den neuesten Inhalten wöchentlich am Dienstag um 9:00 Uhr gesendet, wenn es etwas Neues auf sdg21.eu gibt. Alle Abo-Optionen finden Sie unter: https://sdg21.eu/sdg21-news-abonnieren

Über 80 Prozent der Deutschen ist Klimaschutz wichtig – dies soll sich jedoch nicht in höheren Mietkosten widerspiegeln. Um die Akzeptanz von energetischen Sanierungen zu erhöhen, hat die Deutsche Wohnen ein Modell erarbeitet, wie Klimaschutz und soziale Verträglichkeit zusammenfinden können. Das „Konzept für einen sozialverträglichen Klimaschutz im Gebäudesektor“ zielt darauf ab, die Sanierungsrate im Gebäudebestand deutlich zu erhöhen, um so die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Gleichzeitig wird ein milliardenschweres Konjunkturpaket angestoßen.

Der Deutsche Bundestag hat am 18. Juni 2020 das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in dritter Lesung beschlossen. Mit dem Gesetz führt der Bund die bereits bestehenden Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV), des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) und des Energieeinspargesetzes (EnEG) zusammen. Für das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau sind die Vorgaben des neuen Gesetzes zu wenig ambitioniert. Klimafreundliches Bauen und Sanieren flächendeckend auf den Weg zu bringen sei so künftig nicht möglich. „Der Gesetzgeber hat es verpasst, anspruchsvollere Standards einzuführen“, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand in Deutschland sind diese aber dringend notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.“ Das GEG wird nun dem Bundesrat zugeleitet, der jedoch nicht zustimmungspflichtig ist, und soll bis Ende des Jahres in Kraft treten.

Das Bremer Landesparlament will zur Solarenergienutzung in Bremen und Bremerhaven auf allen Neubauten und Bestandsgebäuden verpflichten. Immer wenn die Dachfläche vollständig erneuert wird, sollen sie künftig mit einer Solaranlage ausgestattet werden. Das ist die Photovoltaik und gegebenenfalls auch die Solarthermie. Letzteres prüft derzeit der Senat.

Landesregierung startet Klimaschutz-Förderprogramm für Bürgerinnen und Bürger

Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat heute das neue Förderprogramm des Landes für private Investitionen in den Klimaschutz vorgestellt. Es startet am Dienstag, den 9. Juni, und beinhaltet ein Bündel an Fördermaßnahmen. Gefördert wird der Kauf von Lastenfahrrädern, E-Ladestationen, Stromspeichern, Photovoltaik-Balkonanlagen, Solarthermie-Anlagen, nichtfossilen Heizungsanlagen und Regenwasserzisternen. Auch die Einrichtung eines Fernwärmeanschlusses und die Anlage eines Gründaches werden bezuschusst.Ministerrat billigt Gesetzentwurf zur Änderung der Landesbauordnung

In seiner Sitzung am 26. Mai 2020 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat einen Gesetzentwurf unter anderem zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz im Grundsatz gebilligt. Mit der Anpassung der Landesbauordnung sollen bereits beschlossene bzw. in Vorbereitung befindliche Änderungen der sogenannten Musterbauordnung umgesetzt werden. Damit deutlich mehr Häuser in Hamburg mit Pflanzen auf Dächern und Fassaden begrünt werden, stellt die Umweltbehörde ab dem 1. Juni 500.000 Euro Fördermittel bereit. Maximal 100.000 € und bis zu 40 % der Kosten, können Antragsteller künftig an Zuschüssen erhalten. Anträge können ab Baukosten von 1.000 Euro gestellt werden. Gefördert werden boden- und wandgebundene Begrünungen bei Neu- und Bestandsbauten, vorbereitende Arbeiten, Rankhilfen, Pflanzen, Pflanzmaßnahmen, Bewässerungssysteme, Fertigstellungspflege sowie die Nebenkosten für eine fachliche Planung und Betreuung.

Damit deutlich mehr Häuser in Hamburg mit Pflanzen auf Dächern und Fassaden begrünt werden, stellt die Umweltbehörde ab dem 1. Juni 500.000 Euro Fördermittel bereit. Maximal 100.000 € und bis zu 40 % der Kosten, können Antragsteller künftig an Zuschüssen erhalten. Anträge können ab Baukosten von 1.000 Euro gestellt werden. Gefördert werden boden- und wandgebundene Begrünungen bei Neu- und Bestandsbauten, vorbereitende Arbeiten, Rankhilfen, Pflanzen, Pflanzmaßnahmen, Bewässerungssysteme, Fertigstellungspflege sowie die Nebenkosten für eine fachliche Planung und Betreuung.

Die Bundesarchitektenkammer (BAK) und die Bundesstiftung Baukultur haben stellvertretend für die Planungs- und Bauwirtschaft heute in Berlin ihren Vorschlag für ein „Innovationsprogramm Baukultur“ an die Politik übergeben.

Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, nahm den Vier-Punkte-Plan entgegen. Die Verfasser regen darin Maßnahmen zur Überwindung der Corona-Krise an, die eine nachhaltige volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung entfalten.

Die Bundesarchitektenkammer (BAK) und die Bundesstiftung Baukultur haben stellvertretend für die Planungs- und Bauwirtschaft heute in Berlin ihren Vorschlag für ein „Innovationsprogramm Baukultur“ an die Politik übergeben.

Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, nahm den Vier-Punkte-Plan entgegen. Die Verfasser regen darin Maßnahmen zur Überwindung der Corona-Krise an, die eine nachhaltige volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung entfalten.

In der Forschung sind die Quartiere als wichtige Handlungsebene für den Klimaschutz erkannt worden. Deshalb hat das BMBF, BMU und Bundesbau- bzw. Bundes-Verkehrs-Ministerium einige Forschungsprojekte zu Nachhaltigen Quartieren finanziert, die nun in der Bearbeitung sind. Konsens der vorgestellten Forschungsprojekte und der Fördermittelgeber ist, das es wichtig Quartierskonzepte eine klimafreundliche Wärme- und Stromversorgung sowie ein umweltfreundliches Mobilitätangebot ökonomisch zu erforschen" und "die einzelnen Elemente im Sinne einer funktionierenden Sektorkopplung auch sinnvoll [zu] verknüpfen."

Die Schwerpunkts-Beiträge der Ausgabe "Ökologisches Wirtschaften 3/2019" zeigen einerseits die Potenziale des Quartiersansatzes für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen auf, aber präsentieren auch Best-Practice-Beispiele, bzw. diskutieren die Umsetzbarkeit in der Praxis.

In der Forschung sind die Quartiere als wichtige Handlungsebene für den Klimaschutz erkannt worden. Deshalb hat das BMBF, BMU und Bundesbau- bzw. Bundes-Verkehrs-Ministerium einige Forschungsprojekte zu Nachhaltigen Quartieren finanziert, die nun in der Bearbeitung sind. Konsens der vorgestellten Forschungsprojekte und der Fördermittelgeber ist, das es wichtig Quartierskonzepte eine klimafreundliche Wärme- und Stromversorgung sowie ein umweltfreundliches Mobilitätangebot ökonomisch zu erforschen" und "die einzelnen Elemente im Sinne einer funktionierenden Sektorkopplung auch sinnvoll [zu] verknüpfen."

Die Schwerpunkts-Beiträge der Ausgabe "Ökologisches Wirtschaften 3/2019" zeigen einerseits die Potenziale des Quartiersansatzes für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen auf, aber präsentieren auch Best-Practice-Beispiele, bzw. diskutieren die Umsetzbarkeit in der Praxis.

- Über 28 Mrd. EUR für „Maßnahmen zum Klimaschutz“: KfW ist einer der wichtigsten Unterstützer der Pariser Klimaziele

- Förderbank ist mit ihrem standardisierten SDG-Mapping Vorreiter weltweit

- Starkes internationales Interesse am KfW-SDG-Mapping

Die KfW veröffentlicht heute die Ergebnisse des SDG-Mappings der konzernweiten Neuzusagen des Jahres 2019. Um zu verdeutlichen, welchen Beitrag die von der KfW neu zugesagten Finanzierungen zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele im Einzelnen leisten, hat die KfW ein standardisiertes Verfahren entwickelt: anhand von 1.500 Indikatoren wird jährlich ermittelt, welchen SDGs die KfW-Neuzusagen zugeordnet werden können. So wird der Beitrag sowohl auf Konzern- wie auf Geschäftsfeldebene transparent.

Die KfW veröffentlicht heute die Ergebnisse des SDG-Mappings der konzernweiten Neuzusagen des Jahres 2019. Um zu verdeutlichen, welchen Beitrag die von der KfW neu zugesagten Finanzierungen zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele im Einzelnen leisten, hat die KfW ein standardisiertes Verfahren entwickelt: anhand von 1.500 Indikatoren wird jährlich ermittelt, welchen SDGs die KfW-Neuzusagen zugeordnet werden können. So wird der Beitrag sowohl auf Konzern- wie auf Geschäftsfeldebene transparent.Der Bund kann dem öffentlichen Wohnungsbau in Deutschland kurzfristig neuen Schub geben und so helfen, die akute Wohnungsknappheit in vielen Großstädten zu entspannen. Der Schlüssel dazu sind drei bundeseigene Gesellschaften, die Länder und Kommunen flexibel bei der Entwicklung von Bauprojekten und dem Bau neuer Wohnungen unterstützen: Erstens eine Beratungsgesellschaft, die Städten und Gemeinden Planungskapazitäten zur Verfügung stellt. Zweitens ein Bodenfonds, der Kommunen bundesweit finanziell und konzeptionell dabei hilft, Bauland zu erwerben und Infrastruktur zu finanzieren. Drittens eine Beteiligungsgesellschaft, die das Eigenkapital kommunaler Wohnbauunternehmen durch finanzielle Beteiligung stärkt. Das zeigen Prof. Dr. Sebastian Dullien, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung und Prof. Dr. Tom Krebs von der Universität Mannheim in einem neuen Konzept für eine Bundesinitiative "Zukunft Wohnen".

Gefördert werden Fassaden- und Dachbegrünungen sowie Entsiegelungen auf privaten, öffentlichen sowie auf gewerblichen Grundstücken im Stadtgebiet von Hannover.

Ab 2022 müssen alle Neubauten der öffentlichen Hand mindestens zu 50 Prozent aus Holz oder anderem nachhaltigen Baumaterial bestehen. Bei Gebäuden mit mehr als acht Stockwerken muss die Tragkonstruktion sogar vollständig aus Holz bestehen. Außerdem wurde beschlossen, daß in Paris 90 ökologische Quartiere und 100 urbane Farmen entstehen sollen.