In knapp 10 min. erklärt. Das Video ist von April 2019 und zeigt zwei größere Aquaponik-Anlagen in Berlin

Schlagworte: DE-News, Filme, Filme 4 bis 10 Min, Nachhaltiges Wirtschaften, News-Blog Berlin, Transition-Town, Urbane Produktion

In knapp 10 min. erklärt. Das Video ist von April 2019 und zeigt zwei größere Aquaponik-Anlagen in Berlin

Kurzinfo: „Wie werden sich unsere Städte entwickeln? Und wer bestimmt das eigentlich – allein die Stadtverwaltung oder auch die Bürger? In drei Metropolen Europas sucht die Reportage Stadt der Zukunft – Zukunft der Stadt nach Antworten: In London lernen wir das Konzept der Stadt als profitorientiertes Unternehmen kennen, das sich im weltweiten Wettbewerb mit anderen Metropolen beweisen muss. In Hamburg verfolgen wir die Umgestaltung eines Problemkiezes im Rahmen der IBA 2013. Währenddessen schaffen sich die Bürger eines kleinen, noch ursprünglichen Künstlerviertels ihren Wohnraum selbst. In Madrid werden die Probleme einer ständig wachsenden Stadt konkret: Knapp 20 Kilometer vom Zentrum entfernt ist ein illegal errichteter Stadtteil entstanden, den die Bewohner eigenständig verwalten. Für die Stadt Madrid ist das Gebiet seit einigen Jahren wirtschaftlich interessant geworden. Also lassen die Behörden Häuser abreißen – die Familien sitzen dann auf der Straße. Doch es regt sich Widerstand.“

Laufzeit: 45 Min.

Produktionsjahr: 2013

Medien Typ: DVD

Sprachfassung: de, en

Autoren: Irja Martens, Katja Grundmann

Produktionsfirma: fechnerMEDIA: GmbH

Produzent: Carl-A. Fechner

Regie: Irja Martens

Link

http://shop.fechnermedia.de/katalog/filme/stadt-der-zukunft-zukunft-der-stadt

Schlagworte:

DE-News, Filme, Filme > 45 Min, IBA, Stadt

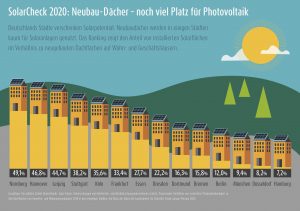

Gute Nachrichten für die PV-Branche: Der Solardeckel wird abgeschafft und der Solarausbau weiter gefördert werden. Das Photovoltaik-Potential in Deutschland ist enorm – vor allem wenn es um die Nutzung von Dachflächen auf Neubauten geht. Der neue LichtBlick SolarCheck zeigt nun detailliert auf, wie gut die 14 größten deutschen Städte dieses Potential heute ausnutzen. Dabei zeigen sich enorme Unterschiede: Während Nürnberg (49,1%) und Hannover (46,8%) fast die Hälfte ihres Potentials ausnutzen, erreichen München und Düsseldorf nicht einmal die 10 Prozent-Hürde. Absolutes Schlusslicht: Die Hansestadt Hamburg mit nur 7,2 Prozent – ein Grund mehr für die von der Bürgerschaft geplante Solarpflicht für Neubauten.

Gute Nachrichten für die PV-Branche: Der Solardeckel wird abgeschafft und der Solarausbau weiter gefördert werden. Das Photovoltaik-Potential in Deutschland ist enorm – vor allem wenn es um die Nutzung von Dachflächen auf Neubauten geht. Der neue LichtBlick SolarCheck zeigt nun detailliert auf, wie gut die 14 größten deutschen Städte dieses Potential heute ausnutzen. Dabei zeigen sich enorme Unterschiede: Während Nürnberg (49,1%) und Hannover (46,8%) fast die Hälfte ihres Potentials ausnutzen, erreichen München und Düsseldorf nicht einmal die 10 Prozent-Hürde. Absolutes Schlusslicht: Die Hansestadt Hamburg mit nur 7,2 Prozent – ein Grund mehr für die von der Bürgerschaft geplante Solarpflicht für Neubauten.

Für die Berechnung des Solar-Potentials der einzelnen Städte wurden die neugebauten Dachflächen ins Verhältnis zu den neu-installierten Photovoltaik-Anlagen in den jeweiligen Städten im Jahr 2018 (aktuellste Zahlen) gesetzt. Das Ergebnis: Das PV-Potenzial auf Dächern wird in den meisten Metropolregionen Deutschlands kaum ausgeschöpft. Dabei ist jedes neue Dach ohne Solaranlage eine vertane Chance für den Klimaschutz und eine verbrauchernahe Stromversorgung. Denn die große Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich Solarstrom vom Dach*1

Mit Blick auf die ernüchternde Bilanz des SolarChecks sagt Ralph Kampwirth, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation bei LichtBlick: „Wir müssen die Energiewende endlich auch in die Großstädte bringen – und das geht am besten mit Solarstrom vom Dach. Diskussionen über Abstandsregelungen bei Windkraft oder die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen für PV-Anlagen zeigen, dass die Verantwortung nicht nur bei der Landbevölkerung liegen sollte.“

Umgerechnet auf die deutschen Haushalte (Durchschnittsverbrauch 3.000 kWh) zeigen sich die Möglichkeiten der einzelnen Städte: Hätte München das Potential der Neubaudachflächen voll und ganz genutzt, hätten Sie allein mit den 2018 neu errichteten Solarflächen über 10.000 Haushalte mit Solarstrom versorgen können, Hamburg rund 11.500 Haushalte, in Berlin wären es 16.200 Haushalte“. Gerade in den Millionenstädten wird davon nur ein kleiner Bruchteil erschlossen, wie der SolarCheck zeigt.

Umgerechnet auf die deutschen Haushalte (Durchschnittsverbrauch 3.000 kWh) zeigen sich die Möglichkeiten der einzelnen Städte: Hätte München das Potential der Neubaudachflächen voll und ganz genutzt, hätten Sie allein mit den 2018 neu errichteten Solarflächen über 10.000 Haushalte mit Solarstrom versorgen können, Hamburg rund 11.500 Haushalte, in Berlin wären es 16.200 Haushalte“. Gerade in den Millionenstädten wird davon nur ein kleiner Bruchteil erschlossen, wie der SolarCheck zeigt.

Zur Recherchemethode: Das Marktforschungsunternehmen Statista hat für die 14 deutschen Städte mit mehr als 500.000 Einwohner*innen auf Basis der Daten der Landesämter für Statistik die Anzahl der im Jahr 2018 neu errichteten Wohngebäude und gewerblich genutzter Gebäude ermittelt und anhand wissenschaftlich basierter Umrechnungsfaktoren die jeweiligen Dachflächen ermittelt.

Hintergrundinformationen zum SolarCheck finden Sie hier:

www.lichtblick.de/…/2020_Hintergrund_Solarcheck2020.pdf (2,83 MB)

*1 repräsentative Umfrage von YouGov im Januar 2020, siehe: lichtblick.de/presse

Schlagworte:

DE-News, Erneuerbare, Klimaschutz, Kommunen, Neue Bücher und Studien, News-Blog Bayern, News-Blog Niedersachsen, PV, Plusenergiehaus-/siedlung, Transition-Town

Bonn/Köln, 14.06.2017

Die StreetScooter GmbH, ein Tochterunternehmen der Deutschen Post, und die Ford-Werke GmbH gehen eine Partnerschaft zum Bau batteriebetriebener Lieferfahrzeuge ein. Nachdem die Deutsche Post bereits mit ihrem selbst entwickelten und gebauten emissionsfreien StreetScooter Zeichen im Markt der kleineren Transporter gesetzt hat, geht es nun um einen größeren Fahrzeugtyp: Basis ist ein Ford Transit Fahrgestell, das mit einem batterieelektrischen Antriebsstrang und einem Karosserieaufbau nach Vorgaben von Post bzw. DHL Paket ausgestattet wird.

Die Produktion startet im Juli 2017. Bis Ende 2018 werden mindestens 2.500 Einheiten im innerstädtischen Lieferverkehr der Deutsche Post DHL Group zum Einsatz kommen. Mit diesem Volumen steigt das Gemeinschaftsprojekt zum größten Produzenten batterieelektrischer mittelschwerer Lieferfahrzeuge in Europa auf.

Beide Unternehmen, die Deutsche Post DHL Group und Ford, teilen das gleiche Ziel, die Mobilität der Zukunft mitzugestalten, indem Emissionen reduziert und neue Verkehrslösungen entwickelt werden. Diese Partnerschaft ist ein konkreter und wichtiger Schritt zur Erreichung dieser Ziele.

„Ich sehe diese Partnerschaft als weiteren wichtigen Impuls für die Elektromobilität in Deutschland an“, sagt Jürgen Gerdes, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Post AG. „Der Schritt unterstreicht die Innovationsführerschaft der Deutschen Post, wird die Innenstädte entlasten und die Lebensqualität der Menschen verbessern. Wir arbeiten weiter an einer komplett CO2-neutralen Logistik!“

„Elektromobilität und innovative Verkehrslösungen für urbane Räume stehen für uns im Fokus, um unser Geschäft auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten“, sagt Steven Armstrong, Group Vice President and President Europe, Middle East and Africa, Ford Motor Company. „Für uns als Marktführer im Nutzfahrzeugsegment in Europa ist diese Partnerschaft die perfekte Ergänzung unserer Pläne. Mit StreetScooter und der Deutschen Post DHL Group haben wir einen Partner mit enormer Kompetenz und einem weltweiten Netzwerk.“

Neben der neuen Fertigungslinie wird die Produktion der bisherigen StreetScooter-Modelle – wie bereits angekündigt – deutlich ausgeweitet: Die StreetScooter GmbH plant, in Aachen sowie an einem künftigen weiteren Produktionsstandort in NRW jährlich bis zu 20.000 Einheiten ihres erfolgreichen kleineren E-Zustellfahrzeugs in unterschiedlichen Varianten herzustellen. Derzeit sind bereits mehr als 2.500 StreetScooter bundesweit im Einsatz für die Deutsche Post. Außerdem melden immer mehr externe Interessenten Bedarf an oder haben schon StreetScooter-Exemplare für die Umstellung ihrer KFZ-Flotten auf emissionsfreien Betrieb übernommen.

Quelle: PM der Deutsche Post DHL Group vom 14.06.2017

Schlagworte:

Akteure, Bonn, DE-News, Mobilität, News-Blog NRW, eMobilität, Ökologie

Mit Effizienz, einer stärkeren Elektrifizierung und erneuerbaren Energien lässt sich ein vollkommen treibhausgasneutraler Verkehr organisieren, ohne Einschränkungen bei Wachstum und Lebensqualität hinnehmen zu müssen. Das ist das Ergebnis von Szenarien des Öko-Instituts, die die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter heute in Berlin vorstellte. Die Szenarien für einen treibhausgasneutralen Verkehr wurden gemeinsam mit maßgeblichen Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt.

Schwarzelühr-Sutter: „Die Optionen sind da, die Chancen für Wirtschaft, Umwelt und die Menschen sind groß. Renewbility zeigt uns: Klimaschutz im Verkehr, das geht! Und zwar ohne Einbußen bei Wachstum und Wohlstand, sondern im Gegenteil mit einem Mehr an Lebensqualität. Beim Klimaschutz im Verkehr geht es nicht mehr um das Ob. Es geht darum, wie wir einen langfristig klimaneutralen Verkehr gestalten.“

Die Ergebnisse zeigen: Eine vollständige Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist möglich – und es gibt verschiedene Optionen dafür. Dazu muss die Energiebasis des Verkehrs auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Und: Effiziente Fahrzeuge und Verkehrsträger müssen Vorrang haben. Letzteres ist aus zwei Gründen besonders wichtig. Zum einen spart es viele Kosten, wenn auch erneuerbare Energien nicht unnötig vergeudet werden. Und zum anderen erhöht es die Lebensqualität drastisch, wenn neben einer Energiewende auch mehr umweltschonendere Verkehrsmittel zum Einsatz kommen.

Bisher wurde oft angenommen, dass ein umweltfreundlicher Verkehr letztlich die Mobilität vieler Menschen oder der Wirtschaft einschränken müsste. Das widerlegen die Ergebnisse von Renewbility. Das Forschungsprojekt zeigt: Ein treibhausgasneutraler Verkehr kann im Gegenteil sogar wachstumsfördernd sein und dabei die Mobilität und die Lebensqualität verbessern. Die Basis für den Blick in die Zukunft bilden zahlreiche Diskussionen mit Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Anregungen aus diesen Runden haben die Zielrichtung vorgegeben. Die Ergebnisbroschüre, zentrale Grafiken und weitere Informationen finden sich unter www.renewbility.de .

Eine Übersicht aller Mobilitätsprojekte des BMUB finden Sie hier:

www.mobil-wandel.de

Quelle: Pressemitteilung BMUB, 08.11.2016

Schlagworte:

Bike-/Velo-City, CO2-neutral, DE-News, Erneuerbare, Klimaschutz, Medien, Mobilität, Neue Bücher und Studien, Ressourceneffizienz, Umweltpolitik, eMobilität, Ökobilanz, Ökologie