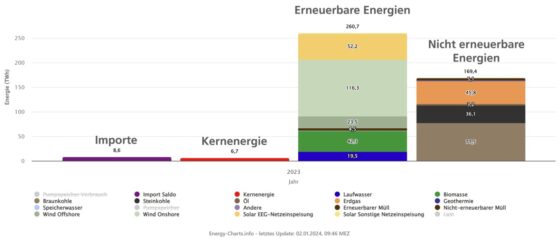

Die öffentliche Nettostromerzeugung hat 2023 einen Rekordanteil erneuerbarer Energien von 59,7 Prozent erreicht. Der Anteil an der Last lag bei 57,1 Prozent. Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE heute vorgelegt hat. Bei Wind- und Solarstrom wurden 2023 neue Bestwerte erzielt. Die Erzeugung aus Braunkohle (-27 Prozent) und Steinkohle (-35 Prozent) ging dagegen stark zurück. Beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten stach die Photovoltaik hervor: Mit ca. 14 Gigawatt war der Zubau erstmals zweistellig und übertraf das gesetzliche Klimaschutzziel der Bundesregierung deutlich.

Die öffentliche Nettostromerzeugung hat 2023 einen Rekordanteil erneuerbarer Energien von 59,7 Prozent erreicht. Der Anteil an der Last lag bei 57,1 Prozent. Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE heute vorgelegt hat. Bei Wind- und Solarstrom wurden 2023 neue Bestwerte erzielt. Die Erzeugung aus Braunkohle (-27 Prozent) und Steinkohle (-35 Prozent) ging dagegen stark zurück. Beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten stach die Photovoltaik hervor: Mit ca. 14 Gigawatt war der Zubau erstmals zweistellig und übertraf das gesetzliche Klimaschutzziel der Bundesregierung deutlich.

Kategorie für Blog: Medien

Mehr Schienenverkehr, reformierte KfZ-Steuer und weniger fossile Heizungen nötig

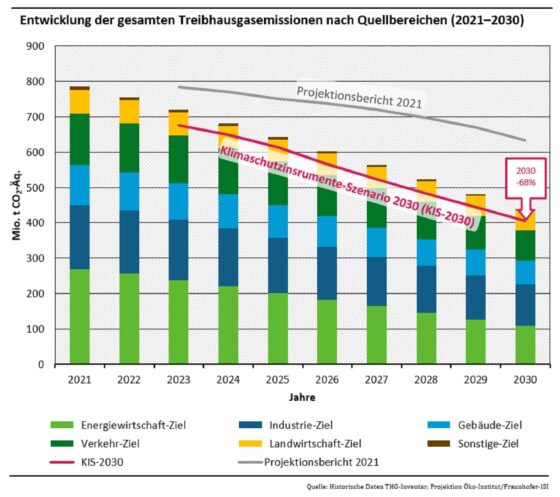

Deutschland kann seine Klimaziele bis 2030 noch erreichen. Das zeigt eine neue Analyse des Umweltbundesamtes (UBA). Nötig wäre dazu unter anderem mehr Schienenverkehr, eine Reform der KfZ-Steuer sowie die Beschränkung fossiler Heizungen. Zudem müssten alle Emissionen mit einem Preis belegt und verursachergerecht angelastet werden. Das UBA hat im so genannten Klimaschutzinstrumente-Szenario 2030 (KIS-2030) untersucht, wie sich in den Sektoren Gebäude, Mobilität, Energie und Industrie zusätzliche Emissionen einsparen lassen. „Die Modellrechnung zeigt deutlich: Wir haben in einigen Sektoren großen Nachholbedarf“, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. „Wir brauchen jetzt dringend einen konstruktiven Dialog darüber, wo sich Emissionen reduzieren lassen, sonst verfehlen wir die gesetzlichen Einsparziele. Wir müssen auch ehrlich darüber reden, wie wir finanzielle Belastungen für einkommensschwächere Gruppen abfangen und gerechter verteilen. Aktuell werden Haushalte mit niedrigem Einkommen oft überproportional zur Kasse gebeten. Das erhöht völlig verständlich nicht gerade die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.“

Deutschland kann seine Klimaziele bis 2030 noch erreichen. Das zeigt eine neue Analyse des Umweltbundesamtes (UBA). Nötig wäre dazu unter anderem mehr Schienenverkehr, eine Reform der KfZ-Steuer sowie die Beschränkung fossiler Heizungen. Zudem müssten alle Emissionen mit einem Preis belegt und verursachergerecht angelastet werden. Das UBA hat im so genannten Klimaschutzinstrumente-Szenario 2030 (KIS-2030) untersucht, wie sich in den Sektoren Gebäude, Mobilität, Energie und Industrie zusätzliche Emissionen einsparen lassen. „Die Modellrechnung zeigt deutlich: Wir haben in einigen Sektoren großen Nachholbedarf“, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. „Wir brauchen jetzt dringend einen konstruktiven Dialog darüber, wo sich Emissionen reduzieren lassen, sonst verfehlen wir die gesetzlichen Einsparziele. Wir müssen auch ehrlich darüber reden, wie wir finanzielle Belastungen für einkommensschwächere Gruppen abfangen und gerechter verteilen. Aktuell werden Haushalte mit niedrigem Einkommen oft überproportional zur Kasse gebeten. Das erhöht völlig verständlich nicht gerade die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.“

Umweltkrisen gefährden die Gesundheit. Gleichzeitig bietet ein ökologisches Umsteuern viele Chancen, um gesündere Lebensbedingungen zu schaffen. Das ist die Kernbotschaft des Sondergutachtens, das der Umweltrat heute Umweltministerin Steffi Lemke und Gesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach in Berlin übergibt. 15 % der Todesfälle in Europa sind auf umweltbedingte Risiken zurückzuführen, schätzt die WHO. Gesundheitsgefährdungen entstehen beispielsweise durch Luftschadstoffe, Lärm, Chemikalien und die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Neue Belastungen, etwa durch Klimawandel und Biodiversitätsverlust, kommen hinzu.

Bewährte Arbeitshilfe und zugleich Standardwerk für die Klimaschutzarbeit in Kommunen ist künftig digital nutzbar. Difu, ifeu und Klima-Bündnis entwickelten den Leitfaden im Auftrag des BMWK.

Die Bioökonomie kann ein zentraler Baustein für die Transformation unserer größtenteils auf Kohle, Öl und Gas gestützten Wirtschaft sein. Nachwachsende Rohstoffe und synthetische Kohlenstoffverbindungen sind jedoch knapp und teuer. Sie sollten in Bereichen wie der chemischen Industrie eingesetzt werden – und nicht als Energieträger. Damit der Umschwung von der fossilen Wirtschaft zur Bioökonomie gelingt, muss fossiler Kohlenstoff auch teurer werden. Das ifeu stellt jetzt die Ergebnisse von vier richtungsweisenden Studien vor.

Erste Ergebnisse der Holzwohnbau-Studie werden im Rahmen des 15. Kongress Effizientes Bauen mit Holz im urbanen Raum am 19. Oktober 2022 in Köln vorgestellt. Europaweit wurden von den Wissenschaftlern der HFR bislang 118 großvolumige Wohnungsbauprojekte mit mehr als 100 WE identifiziert, von denen sich 47 in Deutschland befinden. Endgültige Ergebnisse werden Anfang Dezember auf dem 26. Internationalen Holzbau-Forum in Innsbruck am 30. November 2022 präsentiert und zudem in einer Broschüre des Informationsdienstes Holz veröffentlicht.

Ist die deutsche Klimapolitik auf dem richtigen Pfad? Ein nationales CO2-Budget für Deutschland erlaubt einen transparenten Abgleich mit internationalen Zielen. In einem heute veröffentlichten Papier aktualisiert der Umweltrat seine Berechnungen für ein deutsches CO2-Budget und zeigt damit auf, dass schnelle Emissionsminderungen entscheidend sind – im letzten Jahr wurden die Klimaziele im Verkehr und bei Gebäuden erneut verfehlt. Das Papier beantwortet zudem häufig gestellte Fragen zum CO2-Budget.

Empfehlungen aus dem BMBF-Projekt „Urbane Wärmewende“ wurden veröffentlicht: ► Alternative Wärmequellen wie Abwasserwärme konsequent erschließen ► Öffentliche Gebäude auf erneuerbare Wärme umrüsten und Quartierswärmenetze bilden ► Auch in Milieuschutzgebieten ambitioniert energetisch sanieren, damit Warmmieten bezahlbar bleiben

Isabella Marboe (Hg.) Bauen für die Gemeinschaft in Wien Neue gemeinschaftliche Formen des Zusammenlebens Edition Detail 2021, 144 Seiten, de/eng, Euro 39,90

Die vorgestellten Wohnprojekte in Wien entstanden aus dem Wunsch, Lebenskonzepte zu entwickeln, die den Gemeinschaftssinn stärken und zu einer solidarischen Gesellschaft beitragen – Baugruppen und partizipative Projekte, Quartiershäuser, temporäre oder permanente soziale Wohn- und Arbeitsformen für Randgruppen wie Obdachlose und Asylberechtigte. Privatwohnungen können verkleinert werden, wenn es mehr gemeinsam genutzte Flächen gibt. Bei diesen Wohn- und Lebensmodellen geht es um Alternativen zum kapitalistischen Investorendenken. Die Nutzer bringen sich ein, auch bei der Projektplanung. Ulrike Schartner und Alexander Hagner von gaupenraup+/- erläutern in einem einführenden Interview Ausgangslage und Strategien ihrer Arbeit. Robert Temel und Isabella Marboe zeigen in zwei Essays die Entwicklung gemeinschaftlicher Bau- und Wohnformen auf.

Isabella Marboe (Hg.) Bauen für die Gemeinschaft in Wien Neue gemeinschaftliche Formen des Zusammenlebens Edition Detail 2021, 144 Seiten, de/eng, Euro 39,90

Die vorgestellten Wohnprojekte in Wien entstanden aus dem Wunsch, Lebenskonzepte zu entwickeln, die den Gemeinschaftssinn stärken und zu einer solidarischen Gesellschaft beitragen – Baugruppen und partizipative Projekte, Quartiershäuser, temporäre oder permanente soziale Wohn- und Arbeitsformen für Randgruppen wie Obdachlose und Asylberechtigte. Privatwohnungen können verkleinert werden, wenn es mehr gemeinsam genutzte Flächen gibt. Bei diesen Wohn- und Lebensmodellen geht es um Alternativen zum kapitalistischen Investorendenken. Die Nutzer bringen sich ein, auch bei der Projektplanung. Ulrike Schartner und Alexander Hagner von gaupenraup+/- erläutern in einem einführenden Interview Ausgangslage und Strategien ihrer Arbeit. Robert Temel und Isabella Marboe zeigen in zwei Essays die Entwicklung gemeinschaftlicher Bau- und Wohnformen auf.

Autor der Buchrezension: Roman Schaurhofer, Wien

Der Bauband „Gewerbebauten in Lehm und Holz – Mehrwert durch Material“ wurde im Jahr 2020 von Sabine Djahanschah von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Verlag Detail herausgebracht. Die in Buchform erschienene Publikation beschäftigt sich mit dem Einsatz der Baustoffe Holz und Lehm im Bau von gewerblich genutzten Gebäuden. Dazu wurden sechs Gebäude mit gewerblicher Nutzung auf ihre architektonisch konstruktive Bauweise sowie ihre technischen Qualitätsmerkmale analysiert und mithilfe von Messungen, Befragungen und Ökobilanzierungen bewertet.

Autor der Buchrezension: Roman Schaurhofer, Wien

Der Bauband „Gewerbebauten in Lehm und Holz – Mehrwert durch Material“ wurde im Jahr 2020 von Sabine Djahanschah von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Verlag Detail herausgebracht. Die in Buchform erschienene Publikation beschäftigt sich mit dem Einsatz der Baustoffe Holz und Lehm im Bau von gewerblich genutzten Gebäuden. Dazu wurden sechs Gebäude mit gewerblicher Nutzung auf ihre architektonisch konstruktive Bauweise sowie ihre technischen Qualitätsmerkmale analysiert und mithilfe von Messungen, Befragungen und Ökobilanzierungen bewertet.

In knapp 10 min. erklärt. Das Video ist von April 2019 und zeigt zwei größere Aquaponik-Anlagen in Berlin

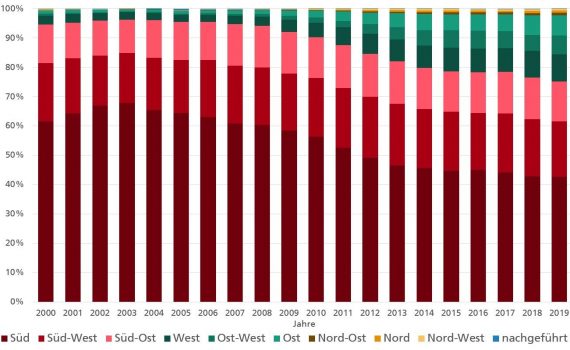

In einer jüngst verfassten Kurzstudie erstellten Wissenschaftler der Abteilung Energiesystemanalyse am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE eine Auswertung des Marktstammdatenregisters (MaStR) und der EEG-Anlagenstammdaten für die Photovoltaik (PV). Wichtige Erkenntnisse der Analysen waren, dass mit 38 Prozent der neuinstallierten Leistung der Leistungszubau in Deutschland zunehmend im Segment Aufdachanlagen größer 100 kW stattfindet, 22 Prozent der neugebauten PV-Anlagen in West, Ost oder Ost-West-Richtung errichtet werden und 19 Prozent dieser Anlagen Neigungswinkel kleiner 20 Grad haben.

In einer jüngst verfassten Kurzstudie erstellten Wissenschaftler der Abteilung Energiesystemanalyse am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE eine Auswertung des Marktstammdatenregisters (MaStR) und der EEG-Anlagenstammdaten für die Photovoltaik (PV). Wichtige Erkenntnisse der Analysen waren, dass mit 38 Prozent der neuinstallierten Leistung der Leistungszubau in Deutschland zunehmend im Segment Aufdachanlagen größer 100 kW stattfindet, 22 Prozent der neugebauten PV-Anlagen in West, Ost oder Ost-West-Richtung errichtet werden und 19 Prozent dieser Anlagen Neigungswinkel kleiner 20 Grad haben.

Dieses Baugruppenprojekt mit 43 Wohneinheiten, einige davon als Maisonetten, wurde als Holz-Hybrid-Bau realisiert und zeigt beispielhaft die Qualitäten des Holzbaus im verdichteten urbanen Kontext.

Potenziale auf Quartiersebene nutzen!

Das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ fördert mit dem Programmteil 432 integrierte energetische Quartierskonzepte und Sanierungsmanagements. Mit den Programmteilen 201 und 202 werden gebäudeübergreifende und infrastrukturelle Versorgungssysteme investiv unterstützt. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat stellt die Fördermittel für den energetischen Sanierungsprozess vom Einzelgebäude hin zum Quartier aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) bereit.Der Sonderpreis zum Thema „Städtebau revisited: Preise – Praxis – Perspektiven“ wurde dem Projekt Städtebaulicher Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße, Französisches Viertel in Tübingen zuerkannt. Der parallel zum Städtebaupreis ausgelobte Sonderpreis dient der Akzentuierung besonders dringlicher Handlungsfelder im Städtebau und in der Stadtplanung. Er wurde am 23.4.2021 aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Deutschen Städtebaupreises an Beiträge verliehen, die zwischen 1980 und 2010 mit Preisen und Auszeichnungen bereits gewürdigt wurden. Die Jurierung des Sonderpreises war sehr komplex, musste doch eine Spanne von 30 Jahren, also einer Generation, der damals als herausragend betrachteten Leistungen deutschen Städtebaus abgebildet werden und im Rückblick belastbare, robuste, objektive Kriterien herangezogen werden, die die Komplexität von 30 Jahre Städtebaugeschichte, 30 Jahre städtebauliche Leitbilder ausreichend abbilden konnten.

Der in zweijährigem Turnus von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) mit maßgeblicher Unterstützung der Wüstenrot Stiftung verliehene Städtebaupreis geht in der Auslobung DSP 2020 an das Projekt Quartier am ehemaligen Blumengroßmark in Berlin. Zum Städtebaupreis wurden mit 81 Bewerbungen besonders viele Projekte eingereicht. Das Spektrum war sehr breit: stadtstrukturell-geographisch, thematisch, baulich-räumlich. Vom Rathausneubau im städtebaulichen Kontext einer kleinen Kommune bis zum großen Konversionsprojekt einer Metropolregion sah sich die interdisziplinär zusammengesetzte Jury (Stadtplanung, Architektur, Freiraumplanung, Denkmalpflege, Wirtschaft, Soziologie) in vielen Fällen vor eine sehr schwierige Entscheidung gestellt.

Der in zweijährigem Turnus von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) mit maßgeblicher Unterstützung der Wüstenrot Stiftung verliehene Städtebaupreis geht in der Auslobung DSP 2020 an das Projekt Quartier am ehemaligen Blumengroßmark in Berlin. Zum Städtebaupreis wurden mit 81 Bewerbungen besonders viele Projekte eingereicht. Das Spektrum war sehr breit: stadtstrukturell-geographisch, thematisch, baulich-räumlich. Vom Rathausneubau im städtebaulichen Kontext einer kleinen Kommune bis zum großen Konversionsprojekt einer Metropolregion sah sich die interdisziplinär zusammengesetzte Jury (Stadtplanung, Architektur, Freiraumplanung, Denkmalpflege, Wirtschaft, Soziologie) in vielen Fällen vor eine sehr schwierige Entscheidung gestellt.

In einem Forschungsvorhaben des iaw wurden die konzeptionellen Grundlagen der Urbanen Produktion und der Produktiven Stadt mit Blick auf die Situation in Bremen aufbereitet und in ihrem Wirkungsgefüge analysiert. Die Studie unterbreitet Vorschläge zur Beschreibung und Erfassung einer stadtaffinen und -verträglichen Urbanen Produktion sowie deren Einbettung in ein stadtentwicklungspolitisches Leitbild einer Produktiven Stadt. Anhand von sieben Referenzstädten (Wien, Zürich, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt am Main, Wuppertal, Bochum) wurden entsprechende Aktivitäten herausgefiltert sowie deren Übertragbarkeit auf die Stadt Bremen überprüft. In der Stadt Bremen wurden acht Standorte und Quartiere (u. a. Tabakquartier, Kellogg-Areal) hinsichtlich ihrer Potenziale für die Umsetzung einer Produktiven Stadt untersucht.

In einem Forschungsvorhaben des iaw wurden die konzeptionellen Grundlagen der Urbanen Produktion und der Produktiven Stadt mit Blick auf die Situation in Bremen aufbereitet und in ihrem Wirkungsgefüge analysiert. Die Studie unterbreitet Vorschläge zur Beschreibung und Erfassung einer stadtaffinen und -verträglichen Urbanen Produktion sowie deren Einbettung in ein stadtentwicklungspolitisches Leitbild einer Produktiven Stadt. Anhand von sieben Referenzstädten (Wien, Zürich, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt am Main, Wuppertal, Bochum) wurden entsprechende Aktivitäten herausgefiltert sowie deren Übertragbarkeit auf die Stadt Bremen überprüft. In der Stadt Bremen wurden acht Standorte und Quartiere (u. a. Tabakquartier, Kellogg-Areal) hinsichtlich ihrer Potenziale für die Umsetzung einer Produktiven Stadt untersucht.

Animation von Jan Kamensky (2020)

Im Video-Beitrag werden u.a. die Münchner Holzbausiedlung "Prinz Eugen Park" und die City of Wood in Bad Aibling vorgestellt. "Dürre und Borkenkäfer machen dem Wald schwer zu schaffen. Das anfallende Schadholz hat den Holzpreis abstürzen lassen. Die hiesigen Waldbesitzer machen Minusgeschäfte, obwohl das Käferholz als Bauholz tausende Kilometer nach China und Amerika exportiert wird. Was könnte die Lösung für die Holzmisere sein? Und könnte mehr Holzbau bei uns auch ein Ausweg aus der Klimakrise sein?"

"Neue Großbauprojekte und ökologische Innovationen sorgten dafür, dass Malmö heute ein Musterbeispiel für den direkten Übergang von der Industriemetropole zur nachhaltigen Eco City geworden ist. Das Geheimrezept: Die Stadt setzte nicht nur auf innovative Technologien, sondern vor allem auf die aktive Beteiligung der Bürger am Wandel."

"Neue Großbauprojekte und ökologische Innovationen sorgten dafür, dass Malmö heute ein Musterbeispiel für den direkten Übergang von der Industriemetropole zur nachhaltigen Eco City geworden ist. Das Geheimrezept: Die Stadt setzte nicht nur auf innovative Technologien, sondern vor allem auf die aktive Beteiligung der Bürger am Wandel."

Eine neue Studie aus Dänemark nimmt die Kosten Nachhaltiger Gebäudeneubauten in den Blick und zeigt das nachhaltiger nicht automatisch teurer bedeutet. Im Gegenteil. Die Studie von Buus Consult im Auftrag des DGNB-Systempartners aus Dänemark, dem Green Building Council Denmark, sorgt nun für Klarheit. Sie nimmt in der Studie 37 DGNB zertifizierte Gebäude unter die Lupe.

Die EU-Zielverschärfungen auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen im Kontext des Green Deal eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis 2030 und 100% bis 2050 vor. Vor dem Hintergrund dieser verschärften Parameter stellt sich die Frage nach der Auswirkung auf die Energiewende in Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat auf Basis seines Energiesystemmodells REMod die Konsequenzen der neuen EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland berechnet und stellt die Ergebnisse nun in einer Kurzstudie vor.

Die EU-Zielverschärfungen auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen im Kontext des Green Deal eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis 2030 und 100% bis 2050 vor. Vor dem Hintergrund dieser verschärften Parameter stellt sich die Frage nach der Auswirkung auf die Energiewende in Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat auf Basis seines Energiesystemmodells REMod die Konsequenzen der neuen EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland berechnet und stellt die Ergebnisse nun in einer Kurzstudie vor.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.