Kategorie für Blog: Kommunen

Bewährte Arbeitshilfe und zugleich Standardwerk für die Klimaschutzarbeit in Kommunen ist künftig digital nutzbar. Difu, ifeu und Klima-Bündnis entwickelten den Leitfaden im Auftrag des BMWK.

Der „Klimaanpassungs-Check“ ist eine neue Orientierungshilfe für NRW-Kommunen. Das Bundesland verabschiedete 2021 das bundesweit erste Klimaanpassungsgesetz. Durch den Check werden NRW-Kommunen bei der Umsetzung des neuen Berücksichtigungsgebots unterstützt. Berlin/Köln. Die Folgen des Klimawandels sind längst in deutschen Kommunen spürbar: häufigere Starkregenereignisse, Überflutungen, Stürme sowie Hitzewellen und langanhaltende Trockenheit. Städte, […]

Thüga hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen. Die rund 100 Stadtwerke und Regionalversorger der Thüga-Gruppe haben trotz belastender Rahmenbedingungen ihren Versorgungsauftrag vollumfänglich erfüllt und die Energiewende weiter vorangetrieben.

Die Städte schlagen vor, den Klimaschutz vor Ort durch ein neues finanzielles Fördersystem zu verstärken und zu beschleunigen. Der Deutsche Städtetag hat dazu heute ein Konzept und eine Publikation auf seiner Website veröffentlicht.

Der Deutsche Städtetag, das Global Parliament of Mayors und das internationale Städtenetzwerk ICLEI haben sich zu einem Städtebündnis zusammengeschlossen, das die deutsche G7-Präsidentschaft begleitet. Das Bündnis veranstaltet am Dienstag, 3. Mai einen U7 Mayors Summit, bei dem hochrangige Repräsentanten von Städten aus den G7-Staaten zusammentreffen. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen, die Veranstaltung virtuell zu verfolgen. Der internationale Austausch steht unter der Überschrift „Die urbane Welt einbeziehen – Städte als Motor des Wandels für Frieden, Demokratie und Nachhaltigkeit“. Es ist die bedeutendste Veranstaltung von Städten im Rahmen der deutschen G7 Präsidentschaft. Dabei wird auch eine gemeinsame Erklärung der Städte verabschiedet: In der „Urban7 Mayors Declaration“ werden die Stadtspitzen aus den G7-Staaten ihre Erwartungen an Politik und Wirtschaft darlegen, um die globalen Herausforderungen vor Ort zu meistern.

Empfehlungen aus dem BMBF-Projekt „Urbane Wärmewende“ wurden veröffentlicht: ► Alternative Wärmequellen wie Abwasserwärme konsequent erschließen ► Öffentliche Gebäude auf erneuerbare Wärme umrüsten und Quartierswärmenetze bilden ► Auch in Milieuschutzgebieten ambitioniert energetisch sanieren, damit Warmmieten bezahlbar bleiben

[caption id="attachment_28516" align="alignleft" width="560"] Prämiertes Projekt "Stadt Landschaft Burg" des Bundespreises 2020 - © Bundespreis Stadtgrün / Hergen Schimpf[/caption]

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat heute den Bundespreis Stadtgrün 2022 ausgelobt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema „Klimaanpassung und Lebensqualität“.

Bundesministerin Klara Geywitz: "Der Klimawandel ist ein Stresstest für unsere Städte. Wir brauchen mehr Bäume für ein besseres Stadtklima, wir brauchen Böden, die Starkregen aufnehmen, wir brauchen weniger versiegelte Fläche auch für mehr Biodiversität und gegen die Erhitzung der Wohnquartiere. Mit dem Bundespreis Stadtgrün 2022 zeichnen wir die Pionierarbeiten aus, die heute schon die notwendige Transformation der Städte gestalten.“

Prämiertes Projekt "Stadt Landschaft Burg" des Bundespreises 2020 - © Bundespreis Stadtgrün / Hergen Schimpf[/caption]

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat heute den Bundespreis Stadtgrün 2022 ausgelobt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema „Klimaanpassung und Lebensqualität“.

Bundesministerin Klara Geywitz: "Der Klimawandel ist ein Stresstest für unsere Städte. Wir brauchen mehr Bäume für ein besseres Stadtklima, wir brauchen Böden, die Starkregen aufnehmen, wir brauchen weniger versiegelte Fläche auch für mehr Biodiversität und gegen die Erhitzung der Wohnquartiere. Mit dem Bundespreis Stadtgrün 2022 zeichnen wir die Pionierarbeiten aus, die heute schon die notwendige Transformation der Städte gestalten.“

Nach Jahren der Trennung von Wohnen und Arbeiten geriet die Produktion in der Stadt aus dem Blickfeld, wurde aus den Städten ausgelagert. Angestoßen durch veränderte Produktionsweisen und neue Möglichkeiten der Nutzungsmischung wird aktuell intensiv über die produktive Stadt diskutiert. Noch fehlen bundesweite Untersuchungen und Datenanalysen, insbesondere in Bezug auf Beschäftigungseffekte und räumliche Differenzierungen.

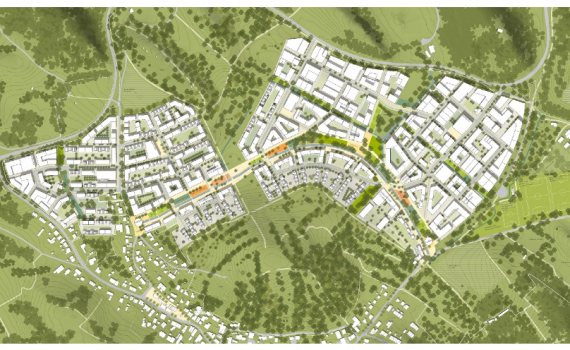

Mit sehr großer Mehrheit beschloss der Gemeinderat am 22.07.2021 die Einleitung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) „Nördlich Hafner“. Mit der Entwicklungssatzung bekommt das Projekt einen verbindlichen rechtlichen Rahmen für die Stadt Konstanz sowie die verbliebenen GrundstückseigentümerInnen im Gebiet. Der Beschluss ist gleichzeitig Abschluss der seit ca. vier Jahren laufenden Vorbereitenden Untersuchungen (VU), in denen nicht nur verschiedene fachbezogene Untersuchungen und der städtebauliche Rahmenplan erarbeitet, sondern auch ein umfassender Zeitplan und eine detaillierte Kosten- und Finanzierungsübersicht aufgestellt wurden. Insgesamt knapp 420 Mio. Euro wird die Erschließung des ca. 106 ha großen Gebietes (hiervon rund 60 ha Siedlungsfläche) inklusive aller technischen und sozialen Infrastrukturen (z. B. Kitas, Grundschule) kosten. Durch Einnahmen aus Grundstücksvergaben ergibt sich am Ende ein weitestgehend ausgeglichener Gesamtsaldo.

Mit sehr großer Mehrheit beschloss der Gemeinderat am 22.07.2021 die Einleitung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) „Nördlich Hafner“. Mit der Entwicklungssatzung bekommt das Projekt einen verbindlichen rechtlichen Rahmen für die Stadt Konstanz sowie die verbliebenen GrundstückseigentümerInnen im Gebiet. Der Beschluss ist gleichzeitig Abschluss der seit ca. vier Jahren laufenden Vorbereitenden Untersuchungen (VU), in denen nicht nur verschiedene fachbezogene Untersuchungen und der städtebauliche Rahmenplan erarbeitet, sondern auch ein umfassender Zeitplan und eine detaillierte Kosten- und Finanzierungsübersicht aufgestellt wurden. Insgesamt knapp 420 Mio. Euro wird die Erschließung des ca. 106 ha großen Gebietes (hiervon rund 60 ha Siedlungsfläche) inklusive aller technischen und sozialen Infrastrukturen (z. B. Kitas, Grundschule) kosten. Durch Einnahmen aus Grundstücksvergaben ergibt sich am Ende ein weitestgehend ausgeglichener Gesamtsaldo.

Für die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der deutschen Städte bleiben Klimaschutz und Mobilität trotz Pandemie die wichtigsten Themen. Eine deutliche Trendänderung zeigt das OB-Barometer 2021 des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) beim Thema Innenstadtentwicklung, das stark an Bedeutung gewinnt.

Für die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der deutschen Städte bleiben Klimaschutz und Mobilität trotz Pandemie die wichtigsten Themen. Eine deutliche Trendänderung zeigt das OB-Barometer 2021 des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) beim Thema Innenstadtentwicklung, das stark an Bedeutung gewinnt.

Baukultur wird zum anerkannten Ziel in der Immobilienbranche: Mit Unterstützung aus der Immobilien- und Wohnungswirtschaft initiierten und entwickelten das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) und die Bundesstiftung Baukultur den Kodex für Baukultur, eine freiwillige Selbstverpflichtung für die verantwortungsvolle Aufgabenwahrnehmung von Unternehmen der Immobilienwirtschaft.

Der Senat hat am 22.12.2020 eine erste Rechtsverordnung zum Hamburgischen Klimaschutzgesetz beschlossen. Diese regelt die konkrete Umsetzung der Solardachpflicht und der Einbindung Erneuerbarer Energien beim Heizungstausch. Hamburg gehört mit diesen Regelungen bundesweit zu den Vorreitern beim Klimaschutz im Gebäudebereich.

Wie kann Bonn bis 2035 klimaneutral werden? Diese Frage möchte das Mitwirkungsprojekt „Bonn4Future – Wir fürs Klima!“ zusammen mit Bonner Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden zwei Jahren diskutieren. Seit Mitte 2019 gilt in Bonn der Klimanotstand; im November 2019 hat der Rat beschlossen, dass Bonn bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Stadt und der gemeinnützige Verein Bonn im Wandel haben nun einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und damit „Bonn4Future“ an den Start gebracht.

Konstanz erhält Projektförderung für „Hafner KliEn“ durch das 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung Die Stadt Konstanz strebt eine nachhaltige Stadtentwicklung an. Diese soll im Bereich der energiepolitischen Entscheidungen und des Klimaschutzes eine Berücksichtigung des Dreiklangs aus Suffizienz, Effizienz und Substitution enthalten. Das gilt auch und vor allem für den neuen Stadtteil […]

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

Die ökologische Mustersiedlung auf einem ehemaligen Kasernengelände in München setzt neue Maßstäbe im Holzbau. Verschiedene Holzbauweisen und Gebäudetypen bis zu sieben Geschossen werden dort an acht Bauprojekten nebeneinander erprobt mit dem Ziel einer abschließenden wissenschaftlichen Bewertung. So kommen Holzskelett-, Holzrahmen- und Holzhybridbauweisen zum Einsatz.

Die ökologische Mustersiedlung auf einem ehemaligen Kasernengelände in München setzt neue Maßstäbe im Holzbau. Verschiedene Holzbauweisen und Gebäudetypen bis zu sieben Geschossen werden dort an acht Bauprojekten nebeneinander erprobt mit dem Ziel einer abschließenden wissenschaftlichen Bewertung. So kommen Holzskelett-, Holzrahmen- und Holzhybridbauweisen zum Einsatz.

Rund 60 Prozent der in Berlin verwendeten Ressourcen werden in der Bauwirtschaft verarbeitet. Dem gegenüber stehen Millionen Tonnen Bauschutt und Baustellenabfälle. Jährlich werden in Berlin im Tief- und Hochbau bereits 2,2 Millionen Tonnen Primarrohstoffe durch den Einsatz gütegesicherter Sekundärrohstoffe eingespart. Dabei will Berlin aber nicht stehen bleiben. Bis 2030 sollen pro Jahr weitere 1,4 Millionen Tonnen Primärstoffe durch Sekundärrohstoffe ersetzt werden.

Nach der Zwischenbilanz aus Wohngipfel und Baulandkommission werden Forderungen aus der Wissenschaft laut: Die weiterhin angespannten Wohnungsmärkte erfordern den Einsatz zusätzlicher Instrumente durch Bund und Länder. Anders sei die Wende hin zu bezahlbarem Wohnraum nicht zu schaffen.

18 minütiger Radiobeitrag vom 23.06.2020 von Josephine Schulz in der Mediathek des Deutschlandfunks: www.deutschlandfunk.de/oeffentliche-auftraege-wie-der-staat-fair-einkaufen-will.724.de.html?dram:article_id=479176 Über die kommunale Beschaffung kann die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten erhöht werden. Positive Beispiele aber auch die Probleme bei Nachhaltiger Beschaffung werden in dem Beitrag thematisiert. Gebäude und größere Liegenschaften werden nicht explizit genannt, die Prizipien gelten aber im Grunde auch dort.

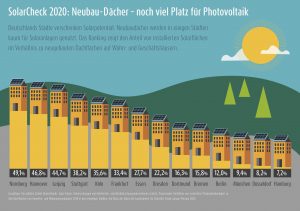

Gute Nachrichten für die PV-Branche: Der Solardeckel wird abgeschafft und der Solarausbau weiter gefördert werden. Das Photovoltaik-Potential in Deutschland ist enorm – vor allem wenn es um die Nutzung von Dachflächen auf Neubauten geht. Der neue LichtBlick SolarCheck zeigt nun detailliert auf, wie gut die 14 größten deutschen Städte dieses Potential heute ausnutzen. Dabei zeigen sich enorme Unterschiede: Während Nürnberg (49,1%) und Hannover (46,8%) fast die Hälfte ihres Potentials ausnutzen, erreichen München und Düsseldorf nicht einmal die 10 Prozent-Hürde. Absolutes Schlusslicht: Die Hansestadt Hamburg mit nur 7,2 Prozent – ein Grund mehr für die von der Bürgerschaft geplante Solarpflicht für Neubauten.

Gute Nachrichten für die PV-Branche: Der Solardeckel wird abgeschafft und der Solarausbau weiter gefördert werden. Das Photovoltaik-Potential in Deutschland ist enorm – vor allem wenn es um die Nutzung von Dachflächen auf Neubauten geht. Der neue LichtBlick SolarCheck zeigt nun detailliert auf, wie gut die 14 größten deutschen Städte dieses Potential heute ausnutzen. Dabei zeigen sich enorme Unterschiede: Während Nürnberg (49,1%) und Hannover (46,8%) fast die Hälfte ihres Potentials ausnutzen, erreichen München und Düsseldorf nicht einmal die 10 Prozent-Hürde. Absolutes Schlusslicht: Die Hansestadt Hamburg mit nur 7,2 Prozent – ein Grund mehr für die von der Bürgerschaft geplante Solarpflicht für Neubauten.

Das Bremer Landesparlament will zur Solarenergienutzung in Bremen und Bremerhaven auf allen Neubauten und Bestandsgebäuden verpflichten. Immer wenn die Dachfläche vollständig erneuert wird, sollen sie künftig mit einer Solaranlage ausgestattet werden. Das ist die Photovoltaik und gegebenenfalls auch die Solarthermie. Letzteres prüft derzeit der Senat.

Nachdem nun fast alle 570 Wohnungen in Deutschlands größter Holzbausiedlung im Prinz-Eugen-Park bezogen sind, hat nun der Münchner Planungsausschus das Holzbau-Folgeprojekt "Kreativquartier" mit 370 WE empfohlen umzusetzen.

Hier gibt es die Eckdaten:

http://sdg21.eu/db/kreativquartier

Nachdem nun fast alle 570 Wohnungen in Deutschlands größter Holzbausiedlung im Prinz-Eugen-Park bezogen sind, hat nun der Münchner Planungsausschus das Holzbau-Folgeprojekt "Kreativquartier" mit 370 WE empfohlen umzusetzen.

Hier gibt es die Eckdaten:

http://sdg21.eu/db/kreativquartier

Berlin/Köln. Der Schutz des Klimas und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels werden für die Städte an Bedeutung zunehmen. Das ist eines der Ergebnisse der im Januar und Februar 2020 vom Deutschen Institut für Urbanistik durchgeführten Befragung der (Ober-)Bürgermeister*innen großer deutscher Städte*. Knapp zwei Drittel der Befragten nennen den Klimaschutz als wichtiges kommunales Zukunftsthema. Damit hat sich die Zahl der Bürgermeister*innen, die diesem kommunalpolitischen Handlungsfeld einen Bedeutungszuwachs zuschreiben, im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Zukünftige Umfragen werden zeigen, wie stark dieses Ergebnis durch die Proteste der ‚Fridays for Future‘-Bewegung beeinflusst war.

Berlin/Köln. Der Schutz des Klimas und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels werden für die Städte an Bedeutung zunehmen. Das ist eines der Ergebnisse der im Januar und Februar 2020 vom Deutschen Institut für Urbanistik durchgeführten Befragung der (Ober-)Bürgermeister*innen großer deutscher Städte*. Knapp zwei Drittel der Befragten nennen den Klimaschutz als wichtiges kommunales Zukunftsthema. Damit hat sich die Zahl der Bürgermeister*innen, die diesem kommunalpolitischen Handlungsfeld einen Bedeutungszuwachs zuschreiben, im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Zukünftige Umfragen werden zeigen, wie stark dieses Ergebnis durch die Proteste der ‚Fridays for Future‘-Bewegung beeinflusst war.

In Wien darf im Regelfall künftig kein Wohnhaus mehr ohne Solaranlage errichtet werden. So ist es in einer Bauordnungsnovelle festgeschrieben, die dieser Tage in Begutachtung geschickt wird, informierte die rot-grüne Stadtregierung am Montag. Derzeit gilt eine solche Photovoltaik-Pflicht nur für Industriegebäude.

In Wien darf im Regelfall künftig kein Wohnhaus mehr ohne Solaranlage errichtet werden. So ist es in einer Bauordnungsnovelle festgeschrieben, die dieser Tage in Begutachtung geschickt wird, informierte die rot-grüne Stadtregierung am Montag. Derzeit gilt eine solche Photovoltaik-Pflicht nur für Industriegebäude.

Aus der Sitzung des Senats am 10. März 2020:

Der Senat hat heute auf Vorlage der Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Ramona Pop, einen umfassenden Maßnahmenkatalog beschlossen, um den Solarausbau in Berlin zu beschleunigen.

Senatorin Pop: „Die Potenzialstudie zum Masterplan Solarcity hat gezeigt: 25 Prozent der Stromerzeugung können wir mit Solarenergie von den Dächern Berlins ernten. Wir müssen dafür den Solarausbau in der Stadt beschleunigen. Es ist notwendig, dass die Bundesregierung den rechtlichen Rahmen für Solarenergie in den Städten endlich verbessert. Die vorhandenen Spielräume wollen wir dennoch auf Landesebene aktiv nutzen. Mit dem Masterplan Solarcity werden wir Information und Beratung ausbauen, Anreize setzen und auch regulative Instrumente prüfen. Die Umsetzung des Masterplans Solarcity ist eine Gemeinschaftsaufgabe für den Senat, aber auch für alle Berliner Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft.“

Aus der Sitzung des Senats am 10. März 2020:

Der Senat hat heute auf Vorlage der Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Ramona Pop, einen umfassenden Maßnahmenkatalog beschlossen, um den Solarausbau in Berlin zu beschleunigen.

Senatorin Pop: „Die Potenzialstudie zum Masterplan Solarcity hat gezeigt: 25 Prozent der Stromerzeugung können wir mit Solarenergie von den Dächern Berlins ernten. Wir müssen dafür den Solarausbau in der Stadt beschleunigen. Es ist notwendig, dass die Bundesregierung den rechtlichen Rahmen für Solarenergie in den Städten endlich verbessert. Die vorhandenen Spielräume wollen wir dennoch auf Landesebene aktiv nutzen. Mit dem Masterplan Solarcity werden wir Information und Beratung ausbauen, Anreize setzen und auch regulative Instrumente prüfen. Die Umsetzung des Masterplans Solarcity ist eine Gemeinschaftsaufgabe für den Senat, aber auch für alle Berliner Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft.“

Stadtbaurätin Professorin Dr. (l) Elisabeth Merk hat jetzt symbolisch den Schlüssel an die Mitglieder der Baugemeinschaft „Der Kleine Prinz“ im Münchner Prinz Eugen-Park überreicht. Deren neues Gebäudeensemble aus Atrium- und Punkthäusern an der Jörg-Hube-Straße ist Teilprojekt der dortigen ökologischen Mustersiedlung. Neben Wohnungen wurden zwei Gästeappartements, ein Eis-Café und eine Fahrradreparaturwerkstatt errichtet.

Stadtbaurätin Professorin Dr. (l) Elisabeth Merk hat jetzt symbolisch den Schlüssel an die Mitglieder der Baugemeinschaft „Der Kleine Prinz“ im Münchner Prinz Eugen-Park überreicht. Deren neues Gebäudeensemble aus Atrium- und Punkthäusern an der Jörg-Hube-Straße ist Teilprojekt der dortigen ökologischen Mustersiedlung. Neben Wohnungen wurden zwei Gästeappartements, ein Eis-Café und eine Fahrradreparaturwerkstatt errichtet.

Weitere 700.000 Euro stehen ab 1. April für #moinzukunft-Lastenräder bereit. Bis zu 2.000 Euro Zuschuss beim Kauf eines neuen E-Lastenrads und 500 Euro bei normalen Lastenrädern möglich.

Ab 2022 müssen alle Neubauten der öffentlichen Hand mindestens zu 50 Prozent aus Holz oder anderem nachhaltigen Baumaterial bestehen. Bei Gebäuden mit mehr als acht Stockwerken muss die Tragkonstruktion sogar vollständig aus Holz bestehen. Außerdem wurde beschlossen, daß in Paris 90 ökologische Quartiere und 100 urbane Farmen entstehen sollen.

Thüringen stellt in diesem Jahr für Investitionen in den kommunalen Klimaschutz sechs Millionen Euro bereit. Die Fördergelder kommen aus dem Landesprogramm "Klima Invest", mit dem seit Beginn 2018 bereits mehr als 15,5 Millionen Euro an Investitionen in den Kommunen angeschoben wurden, wie das Umweltministerium am Donnerstag in Erfurt mitteilte. 312 Förderanträge seien bewilligt worden.

150 konkrete Vorschläge enthält ein Katalog, den die Stadt Bonn nach der Erklärung des Klimanotstandes in den vergangenen Monaten erarbeitet hat. Viele der Maßnahmen kann die Verwaltung direkt umsetzen, für andere benötigt sie einen politischen Beschluss. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 22. Januar 2020, stellten Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Stadtbaurat Helmut Wiesner den Maßnahmenkatalog vor. Der Bonner Stadtrat hatte am 4. Juli 2019 beschlossen, eine Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes zu unterstützen. Damit hat sich Bonn anderen Kommunen angeschlossen und bekräftigt, dass Klimaschutz im kommunalen Handeln höchste Priorität haben muss. Die Verwaltung hat daher in den vergangenen Monaten unter Beteiligung aller Dezernate einen Maßnahmenkatalog erarbeitet.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats München hat beschlossen, den Bau von neuen, zeitgemäßen Holzbauprojekten zu fördern. Die Stadtverwaltung wird in diesem Jahr ein weiteres Zuschussprogramm für die Bauweise mit Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen entwickeln.

Das Zuschussprogramm eignet sich sowohl für Einzelprojekte als auch für größere Siedlungen und Quartiere. Angestrebt wird von Seiten der Stadtverwaltung, dass bei der Vergabe städtischer Grundstücke etwa 50 Prozent der Gebäude in Holzbauweise entstehen.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats München hat beschlossen, den Bau von neuen, zeitgemäßen Holzbauprojekten zu fördern. Die Stadtverwaltung wird in diesem Jahr ein weiteres Zuschussprogramm für die Bauweise mit Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen entwickeln.

Das Zuschussprogramm eignet sich sowohl für Einzelprojekte als auch für größere Siedlungen und Quartiere. Angestrebt wird von Seiten der Stadtverwaltung, dass bei der Vergabe städtischer Grundstücke etwa 50 Prozent der Gebäude in Holzbauweise entstehen.

Rob Hopkins entwickelt seit fast fünfzehn Jahren eine Methode zur Vorbereitung unserer Gesellschaften auf die bevorstehenden Umwälzungen. Video: 5 Min., verfügbar vom 6.12.2019 bis 8.12.2021

Senat beschließt konkrete Maßnahmen für die kommenden zehn Jahre und setzt neue CO2-Ziele für 2030 und 2050

Neue strategische Eckpunkte zur Nachhaltigkeit haben mehr als 30 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister am Donnerstag, 14. November 2019, vereinbart. Zu ihnen zählt auch Bonns OB Ashok Sridharan. Die Stadtoberhäupter wollen die Aktionsmöglichkeiten der Städte ausweiten und fordern, nachhaltige Entwicklung ins Zentrum politischer Entscheidungen zu stellen.

Neue strategische Eckpunkte zur Nachhaltigkeit haben mehr als 30 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister am Donnerstag, 14. November 2019, vereinbart. Zu ihnen zählt auch Bonns OB Ashok Sridharan. Die Stadtoberhäupter wollen die Aktionsmöglichkeiten der Städte ausweiten und fordern, nachhaltige Entwicklung ins Zentrum politischer Entscheidungen zu stellen.

(6:25 min.) veröffentlicht am 5.11.2019 Die Stadt Eschweiler (Nordrhein-Westfalen) wurde mit dem Klimaschutzpreis „Klimaaktive Kommune 2019" des Bundesumweltministeriums in der Kategorie 1: „Ressourcen- und Energieeffizienz in der Kommune“ ausgezeichnet. Die Stadt Eschweiler setzt sich mit ihren Faktor X-Baugebieten für mehr Ressourcen- und Klimaschutz ein. Der Preis wird vom Bundesumweltministerium (BMU) vergeben im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI), das vom Deutschen Institut für Urbanistik gGmbh (Difu) umgesetzt wird.

Die Ausschreibung „Stadt der Zukunft – Auf dem Weg zu Plus-Energie-Quartieren” baut auf bisherige Erfahrungen aus dem Forschungsprogramm spezifische Schwerpunkte und F&E-Dienstleistungen auf. Einreichen können alle AkteurInnen, die sich mit Forschungs- und Entwicklungsfragen im Zusammenhang mit Gebäuden, Quartieren und Städten befassen und die sich den neuen Herausforderungen der Digitalisierung im Bauwesen, der Realisierung von Plus-Energie-Quartieren und der Entwicklung innovativer Stadtbegrünungstechnologien stellen wollen. Im Rahmen von „Stadt der Zukunft“ stehen für die 7. Ausschreibung rund € 8,3 Millionen zur Verfügung. Die Ausschreibung läuft bis 30.01.2020.