Interview mit Rob Hopkins vom 10. September 2016

Link:

www.transition-initiativen.de/…

Schlagworte: Filme, Filme 11 bis 45 Min, Lebensstil / Konsum, Medien, Suffizienz, Transition-Town

Interview mit Rob Hopkins vom 10. September 2016

Link:

www.transition-initiativen.de/…

Wie kann Bonn bis 2035 klimaneutral werden? Diese Frage möchte das Mitwirkungsprojekt „Bonn4Future – Wir fürs Klima!“ zusammen mit Bonner Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden zwei Jahren diskutieren. Seit Mitte 2019 gilt in Bonn der Klimanotstand; im November 2019 hat der Rat beschlossen, dass Bonn bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Stadt und der gemeinnützige Verein Bonn im Wandel haben nun einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und damit „Bonn4Future“ an den Start gebracht.

Ganz wichtig ist bei „Bonn4Future“ eine neue Kultur des gegenseitigen Zuhörens und der guten Zusammenarbeit. Alle Beteiligten suchen Lösungen, wie die Klimaneutralität für unsere Stadt gelingen kann. Alle übernehmen Verantwortung und leisten ihren Beitrag.

„Um Klimaneutralität in Bonn bis 2035 erreichen zu können, kommt es neben der richtigen Weichenstellung auf internationaler und nationaler Ebene auch auf uns alle hier vor Ort an“, so Oberbürgermeisterin Katia Dörner. „Auf Politik, Verwaltung, Unternehmen und die Bonnerinnen und Bonner mit ihren Ideen und Entscheidungen. Mit ihnen wollen wir im Mitwirkungsverfahren ‚Bonn4Future‘ ins Gespräch kommen, denn nur so kann dieser große Transformationsprozess für Bonn gelingen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Bonn im Wandel und unserer engagierten Stadtgesellschaft!“

Beim Klimatag – der je nach Pandemie-Lage noch terminiert und geplant wird – sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, einen gemeinsamen Klimavisions- und Aktionsplan für ein klimaneutrales Bonn zu erarbeiten. Die Ideen und Erkenntnisse aus diesem Klimatag fließen ein in insgesamt vier geplante Klimaforen – das erste soll noch in der ersten Jahreshälfte 2021 stattfinden. Dort erarbeiten 100 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Vereinen, Kultur, Verwaltung und Politik Strategien und konkrete Vorschläge für den Weg zu Klimaneutralität 2035.

Ergebnisse und Ideen aus den Foren werden in die Verwaltung und in die Politik gespiegelt. Sie dienen zur Orientierung und Unterstützung bei der Weiterentwicklung der bereits vorhandenen Klimaschutz-Maßnahmenkataloge.

Ein Projekt-Beirat und eine begleitende wissenschaftliche Evaluation sorgen für eine hohe Qualität des Mitwirkungsverfahrens.

„Der Klimawandel beschäftigt die Menschen in Bonn, das merken wir in unserer Arbeit jeden Tag“, so Dr. Gesa Maschkowski, Vorstand des Vereins Bonn im Wandel. „Viele Menschen wollen etwas tun und wünschen sich wirksame Maßnahmen. Jetzt bringen wir sie zusammen. Die Bürgerinnen und Bürger, Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und dem sozialen Bereich sowie Politikerinnen und Politiker aller Parteien. Denn wir müssen jetzt planen und handeln, wenn Bonn spätestens 2035 klimaneutral sein soll.“

Eine möglichst breite Beteiligung soll in den nächsten zwei Jahren konstruktive Ideen und Ergebnisse hervorbringen. Zum Auftakt können Bürgerinnen und Bürger sich bereits heute auf dem städtischen Portal www.bonn-macht-mit.de über das Verfahren informieren und ihre Ideen dazu einbringen, wie der Prozess gut gelingen kann.

„Bonn4Future – Wir fürs Klima!“ erfuhr schon vor dem offiziellen Projektstart viel Unterstützung von mehr als 50 Bonner Initiativen. Den Macherinnen und Machern ist es aber wichtig, Menschen aus allen Bereichen der Bürgerschaft mit ins Boot zu nehmen. Das Verfahren soll von allen gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen werden.

Ein begleitendes Kommunikations- und Bildungskonzept widmet sich dem Aufbau eines Kommunikationsnetzwerkes. So werden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gewonnen und dafür Sorge getragen, dass „Bonn4Future“ Gesprächsthema bleibt und viele Menschen zum Mitwirken motiviert werden.

Ein wichtiges Kommunikationsinstrument ist auch die stadtweite, interaktive Nachhaltigkeitsplattform. Sie wird Initiativen, Aktivitäten und Termine zum Thema klimaneutrale Stadt, Engagement für Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung im Kontext der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) sichtbar machen.

Dem jetzt geschlossenen Kooperationsvertag war ein Bürgerantrag zur Beteiligung an der Zielerreichung der Klimaneutralität vorangegangen. Diesen haben Bonn im Wandel und die Klimawache Bonn Anfang des Jahres eingebracht. Mittlerweile wird das Mitwirkungskonzept von rund 50 Initiativen, Unternehmen und Organisationen unterstützt. Der Bürgerausschuss stimmte diesem zu. Bonn im Wandel hat daraufhin mit Unterstützung von Experten für Bürgerbeteiligung ein Konzept für das mehrstufige Verfahren erarbeitet und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung weiterentwickelt.

Mit einem Beschluss im September 2020 beauftragte schließlich der Rat der Stadt Bonn die Verwaltung, mit Bonn im Wandel einen Kooperationsvertrag zur Koordination und Umsetzung des zweijährigen Verfahrens abzuschließen. Dafür werden bis Ende 2022 Mittel in Höhe von bis zu 719.000 Euro bereitgestellt. Die Umsetzung des Projektes erfolgt im „Bonn4Future“-Projektbüro. Hier arbeiten vier erfahrene Expertinnen und Experten für Kommunikation und Beteiligung auf 2,4 Stellen, unterstützt durch das Bonn im Wandel-Kernteam. Von Seiten der Stadtverwaltung wird das Vorhaben durch eine halbe Stelle koordiniert und begleitet. Es gibt außerdem eine enge Anbindung an das Bürgerbeteiligungsportal „Bonn macht mit“. Das Partizipationsportal bündelt sämtliche Informationen zu Beteiligungsangeboten der Stadt Bonn und stellt Möglichkeiten der direkten Beteiligung bereit.

Bonn im Wandel versteht sich als Ideen- und Projektlabor für eine nachhaltige Stadt. Der Verein bringt ein großes Netzwerk sowie neun Jahre Erfahrung in der Initiierung und Organisation von zivilgesellschaftlichen Projekten und Veränderungsprozessen in das Verfahren mit ein.

Weitere Informationen unter www.bonn-macht-mit.de und www.bonnimwandel.de

Quelle: PM der Stadt Bonn vom

Schlagworte:

Bonn, Kommunen, SDG 2030, Transition-Town, Umweltpolitik

Berlin, 9. Juli 2018. „Wir müssen neue Wege im Wohnungsbau gehen“ – das fordern 18 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister des Dialoges „Nachhaltige Stadt“ in ihrem Beschlusspapier „Mehr Nachhaltigkeit der Bauland- und Bodenpolitik“. Die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister fordern, die Ursachen des Wohnraummangels anzugehen und langfristig tragbare Lösungen zu entwickeln. Einfach die naturnahen Landschaften und Agrarflächen zu versiegeln gehe zu Lasten zukünftiger Generationen in Städten und im ländlichen Raum. Eine Schlüsselrolle für die zukunftsfähige, gerechte und integrative Entwicklung der Kommunen komme der Bauland- und Bodenpolitik zu. Die Verwaltungsoberhäupter wollen bezahlbares Wohnen ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Kitas und Grünflächen gewährleisten und die natürlichen Ressourcen schützen. Innenentwicklung müsse vor Außenentwicklung gehen.

„Bezahlbares Wohnen ist ohne eine grundsätzliche Weiterentwicklung der Bodenpolitik dauerhaft nicht zu realisieren. Unser Grundgesetz formuliert es kurz und prägnant: Eigentum verpflichtet“, sagt Marlehn Thieme, Vorsitzende des Rates für Nachhaltige Entwicklung. „Darüber hinaus wird immer wieder die zentrale Bedeutung der Kommunen bei der Umsetzung der globalen und nationalen Nachhaltigkeitsziele hervorgehoben. Das muss sich dann auch in konkreter Politik und damit in den rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung in den Kommunen niederschlagen“, so Marlehn Thieme.

Vielerorts verschärft sich der Wohnraummangel auch deswegen, weil baureife Grundstücke jahrelang ungenutzt bleiben. Diese Grundstücke müssten nach Ansicht der Oberbürgermeister aus Nachhaltigkeitsgründen leichter und schneller durch die Kommunen mobilisiert werden können. Auch sollten die Kommunen ein Zugriffsrecht auf solche Grundstücke haben, die ein Hindernis bei der Schaffung von innerstädtischem Wohnraum oder wohnortnahen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur sind. Konkret heißt es weiter im Beschlusspapier: „Bei der Gewährung von Baurechten nach § 34 BauGB soll der Kommune die Teilhabe an privaten Gewinnen, die maßgeblich hieraus entstehen, ermöglicht werden.“

Die Kommunen leisten bereits heute viel, um Wohnraum bezahlbar zu machen. Doch sie könnten und wollen mit einer aktiven kommunalen Bodenpolitik noch mehr leisten und fordern den Bund auf, hierfür die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu verbessern. Weiterhin solle der Bund konkretisieren, welche bundeseigenen Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Zudem fordern die Oberbürgermeister, die erleichterte Ausweisung von Flächen im Außenbereich zurückzunehmen, da sie die wirksame Steuerung des Baugesetzbuches aushöhlt, den Zielen einer nachhaltigen Stadtentwicklung – kompakt, nutzungsgemischt, mit kurzen Wegen – und einer integrierten Planung entgegensteht und die langfristigen Kosten zum Erhalt der Infrastruktur erhöht.

Das gemeinsame Beschlusspapier „Mehr Nachhaltigkeit der Bauland- und Bodenpolitik“ ist das Ergebnis der Sitzung der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister vom 14. Juni 2018 im Rahmen des Dialoges „Nachhaltige Stadt“. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung unterstützt den Dialog seit 2010.

Schlagworte:

Akteure, Bau- und Betriebskosten, Boden & Flächenverbrauch, Kommunen, SDG 2030, Wohnbau-Politik, Ökonomie

1 h 00 min., 11/2018

Prof. Dr. Henning Austmann thematisierte in seinem Vortrag die Notwendigkeit eines kulturellen Wandels, auch jenseits der Wohn- und Baukultur. Technik und Politik haben in den vergangenen Jahren kaum nennenswerte Fortschritte – geschweige denn die notwendigen Erfolge – erzielen können. Es brauche daher ein Umdenken und einen kulturellen Wandel, damit der Klimawandel nicht die Existenz auf der Erde zerstört.

Der Vortragsmitschnitt ist im Rahmen der Fachtagung „Herbstforum Altbau“ in Stuttgart am 21.11.2018 entstanden.

Weitere Informationen:

www.zukunftaltbau.de/herbstforum

Schlagworte:

Bestand, DE-News, Filme, Filme > 45 Min, Klimaschutz, News-Blog Baden-Württemberg, Quartiere, Ressourceneffizienz, SDG 2030, Siedlungen, Stadt, Suffizienz, Transition-Town, Umweltpolitik, Wohnbau, Ästhetik / Architektur / Baukultur, Ökobilanz

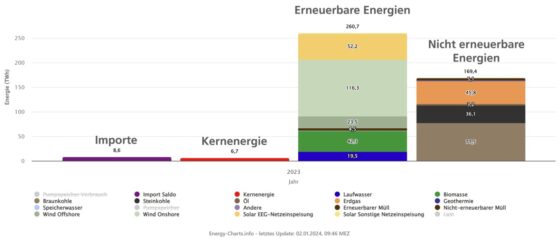

Die öffentliche Nettostromerzeugung hat 2023 einen Rekordanteil erneuerbarer Energien von 59,7 Prozent erreicht. Der Anteil an der Last lag bei 57,1 Prozent. Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE heute vorgelegt hat. Bei Wind- und Solarstrom wurden 2023 neue Bestwerte erzielt. Die Erzeugung aus Braunkohle (-27 Prozent) und Steinkohle (-35 Prozent) ging dagegen stark zurück. Beim Ausbau der Erzeugungskapazitäten stach die Photovoltaik hervor: Mit ca. 14 Gigawatt war der Zubau erstmals zweistellig und übertraf das gesetzliche Klimaschutzziel der Bundesregierung deutlich. Quelle der Daten ist die Plattform energy-charts.info

Photovoltaik-Anlagen haben im Jahr 2023 ca. 59,9 TWh erzeugt, wovon 53,5 TWh ins öffentliche Netz eingespeist und 6,4 TWh im Eigenverbrauch genutzt wurden. Der Juni 2023 war mit rund 9 TWh der Monat mit der höchsten solaren Stromerzeugung jemals. Die maximale Solarleistung wurde mit 40,1 GW am 7. Juli 13:15 Uhr erreicht, das entsprach einem Anteil an der Stromerzeugung von 68 Prozent. Der Photovoltaik-Ausbau übertraf im Jahr 2023 deutlich die Ziele der Bundesregierung: Statt der geplanten 9 Gigawatt wurden bis November 13,2 Gigawatt errichtet, bis Ende 2023 werden es nach vorläufigen Daten mehr als 14 Gigawatt sein. Das ist ein starker Anstieg gegenüber 2022 (7,44 GW). Damit war der PV-Ausbau in Deutschland erstmals im zweistelligen Bereich.

Die Wasserkraft legte gegenüber 2022 zu von 17,5 TWh auf 20,5 TWh. Die installierte Leistung von 4,94 GW hat sich gegenüber den Vorjahren kaum verändert.

Die Biomasse lag mit 42,3 TWh auf dem Niveau von 2022 (42,2 TWh). Die installierte Leistung liegt bei 9 GW.

Insgesamt produzierten die erneuerbaren Energien im Jahr 2023 ca. 260 TWh und damit etwa 7,2 Prozent mehr als im Vorjahr (242 TWh). Der Anteil der in Deutschland erzeugten erneuerbaren Energien an der Last, d.h. dem Strommix, der tatsächlich aus der Steckdose kommt, lag bei 57,1 Prozent gegenüber 50,2 Prozent im Jahr 2022. Die gesamte Nettostromerzeugung beinhaltet neben der öffentlichen Nettostromerzeugung auch die Eigenerzeugung von Industrie und Gewerbe, die hauptsächlich mit Gas erfolgt. Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der gesamten Nettostromerzeugung einschließlich der Kraftwerke der »Betriebe im verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden« liegt bei ca. 54,9 Prozent (2022: 48,2 Prozent).

Die Last im Stromnetz betrug 457 TWh, ca. 26 TWh weniger als 2022. Aufgrund der hohen Strompreise und der höheren Temperaturen wurde wohl deutlich Strom eingespart. Auch der gestiegene Eigenverbrauch von Solarstrom senkt die Last. Die Last umfasst den Stromverbrauch und die Netzverluste, aber nicht den Pumpstromverbrauch und den Eigenverbrauch der konventionellen Kraftwerke.

Nachdem 2022 die deutschen Kohlekraftwerke – aufgrund des Ausfalls französischer AKWs, aber auch wegen der Verwerfungen im Strommarkt durch den Ukrainekrieg – ihre Produktion hochgefahren hatten, sank ihr Anteil 2023 deutlich. So lag aufgrund des gesunkenen Kohlestromexports, aber auch wegen der guten Windbedingungen, die Erzeugung im November 2023 27 Prozent unter dem Vorjahresmonat.

Insgesamt ging die Erzeugung aus Braunkohle für den öffentlichen Stromverbrauch um ca. 27 Prozent zurück, von 105,9 auf 77,5 TWh. Hinzu kommen 3,7 TWh für den industriellen Eigenverbrauch. Die Bruttostromerzeugung fiel auf das Niveau von 1963.

Die Nettoproduktion aus Steinkohlekraftwerken für den öffentlichen Stromverbrauch betrug 36,1 TWh (-35 Prozent) und 0,7 TWh für den industriellen Eigenverbrauch. Sie war um 21,4 TWh niedriger als 2022. Die Bruttostromerzeugung fiel auf das Niveau von 1955. Die Nutzung von Erdgas zur Stromerzeugung blieb mit 45,8 TWh für die öffentliche Stromversorgung und 29,6 für den industriellen Eigenverbrauch leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Durch die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim und Isar am 15. April 2023 trug die Atomkraft nur noch 6,72 TWh zur Stromerzeugung bei, das entspricht einem Anteil von 1,5 Prozent.

Mit dem Ausbau fluktuierender erneuerbarer Energien steigt auch der Bedarf an Netzausbau sowie an Speicherkapazität. Batteriespeicher, die dezentral errichtet werden, um die Erzeugung von Wind- und Solarstrom zu puffern, sind besonders gut geeignet. Das Segment der Privathaushalte zeigt ebenso wie bei den Photovoltaikanlagen ein starkes Wachstum. Insgesamt verdoppelte sich die installierte Batterieleistung fast von 4,4 GW in 2022 auf 7,6 GW in 2023, die Speicherkapazität stieg von 6,5 GWh auf 11,2 GWh. Die Leistung der deutschen Pumpspeicherwerke liegt bei rund 6 GW.

Nachdem 2022 im Stromhandel ein Exportüberschuss von 27,1 TWh erzielt wurde, war 2023 ein Importüberschuss von 11,7 TWh zu verzeichnen. Dies lag besonders an den geringeren Stromerzeugungskosten in den europäischen Nachbarländern im Sommer und den hohen Kosten der CO2-Zertifikate. Der Großteil der Importe kam aus Dänemark (10,7 TWh), Norwegen (4,6 TWh) und Schweden (2,9 TWh). Deutschland exportierte Strom nach Österreich (5,8 TWh) und Luxemburg (3,6 TWh).

Im Winter stiegen die Börsenstrompreise wieder an und die CO2-Zertifikate wurden günstiger. Das führte bereits im November zu einer ausgeglichenen Bilanz und im Dezember auch in Verbindung mit einer hohen Windstromerzeugung zu Exportüberschüssen. Deutschland hat im Gegensatz zu seinen Nachbarländern (Österreich, Schweiz, Frankreich) auch im Winter genügend Kraftwerkskapazitäten, um Strom für den Export zu produzieren.

Der durchschnittliche volumengewichtete Day-Ahead Börsenstrompreis ging stark zurück auf 92,29 €/MWh bzw. 9,23 Cent/kWh (2022: 230,57 €/MWh). Damit liegt er wieder auf dem Niveau von 2021.

Eine ausführliche Präsentation der Daten zu Stromerzeugung, Import/Export, Preisen, installierten Leistungen, Emissionen und Klimadaten finden Sie auf dem Energy-Charts Server:

www.energy-charts.info/downloads/Stromerzeugung_2023.pdf

Zur Datengrundlage

Diese erste Version der Jahresauswertung berücksichtigt alle Stromerzeugungsdaten der Leipziger Strombörse EEX und des europäischen Verbands der Übertragungsnetz-betreiber ENTSO-E bis einschließlich 31.12.2023. Über die verfügbaren Monatsdaten des Statistischen Bundesamtes zur Elektrizitätserzeugung bis September 2023 wurden die Viertelstundenwerte der EEX energetisch korrigiert. Für die restlichen Monate wurden die Korrekturfaktoren auf Basis zurückliegender Monats- und Jahresdaten abgeschätzt. Die hochgerechneten Werte von Oktober bis Dezember unterliegen größeren Toleranzen.

Zugrunde liegen die Daten zur deutschen Nettostromerzeugung zur öffentlichen Stromversorgung. Sie ist die Differenz zwischen Bruttostromerzeugung und Eigenverbrauch der Kraftwerke und wird in das öffentliche Netz eingespeist. Die Stromwirtschaft rechnet mit Nettogrößen, z.B. für den Stromhandel und die Netzauslastung, und an den Strombörsen wird ausschließlich die Nettostromerzeugung gehandelt. Sie repräsentiert den Strommix, der tatsächlich zu Hause aus der Steckdose kommt.

Stündlich aktualisierte Daten zur Stromerzeugung finden Sie hier: https://www.energy-charts.info

Schlagworte:

DE-News, Erneuerbare, Klimaschutz, Neue Bücher und Studien, PV, Umweltpolitik