Der Wohnraummangel ist in vielen Großstädten und Ballungsräumen ein immenses soziales Problem. Gleichzeitig verfehlt der Gebäudesektor seit Jahren seine Umwelt- und Klimaziele. Wie sich mehr bezahlbare Wohnungen schaffen lassen, ohne dabei Umwelt und Gesundheit unnötig zu schaden, haben Umweltbundesamt (UBA) und die Kommission Nachhaltiges Bauen am UBA (KNBau) in einem aktuellen Positionspapier untersucht. Demnach ist die wichtigste Stellschraube für mehr Umweltschutz beim Wohnraumbau, dass der vorhandene Gebäudebestand wo immer möglich erhalten bleibt oder sinnvoll umgebaut und umgenutzt wird. Klimaemissionen und unnötig hohe Rohstoffverbräuche lassen sich so am einfachsten vermeiden. Heute hat UBA-Präsident Prof. Dr. Dirk Messner die Vorschläge der KNBau an Bundesbauministerin Klara Geywitz und Bundesumweltministerin Steffi Lemke in Berlin überreicht.

Kategorie für Blog: Bestand

Um ihrem Klimaschutzversprechen im Rahmen des Pariser Abkommens gerecht zu werden, muss die Europäische Union sicherstellen, dass alle 250 Millionen bestehenden sowie alle neuen Gebäude in der EU nahezu null Treibhausgasemissionen verursachen. In einem neuen Bericht fordern die europäischen nationalen Wissenchafts-Akademien durch ihren Zusammenschluss EASAC, weitreichende politische Maßnahmen. „Die Politik konzentriert sich seit langem darauf, energieeffiziente Gebäude zu schaffen, die einen geringeren Heiz- und Klimatisierungsbedarf haben oder erneuerbare Energie vor Ort erzeugen. Die Energie, die für den Betrieb von Gebäuden aufgewendet wird, ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Wir müssen den Geltungsrahmen erweitern und uns die Emissionen von Baumaterialien und -methoden ansehen – sowohl für neue Gebäude als auch für die Gebäudesanierung“, sagt William Gillett, Direktor des EASAC-Energieprogramms.

Um ihrem Klimaschutzversprechen im Rahmen des Pariser Abkommens gerecht zu werden, muss die Europäische Union sicherstellen, dass alle 250 Millionen bestehenden sowie alle neuen Gebäude in der EU nahezu null Treibhausgasemissionen verursachen. In einem neuen Bericht fordern die europäischen nationalen Wissenchafts-Akademien durch ihren Zusammenschluss EASAC, weitreichende politische Maßnahmen. „Die Politik konzentriert sich seit langem darauf, energieeffiziente Gebäude zu schaffen, die einen geringeren Heiz- und Klimatisierungsbedarf haben oder erneuerbare Energie vor Ort erzeugen. Die Energie, die für den Betrieb von Gebäuden aufgewendet wird, ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Wir müssen den Geltungsrahmen erweitern und uns die Emissionen von Baumaterialien und -methoden ansehen – sowohl für neue Gebäude als auch für die Gebäudesanierung“, sagt William Gillett, Direktor des EASAC-Energieprogramms.

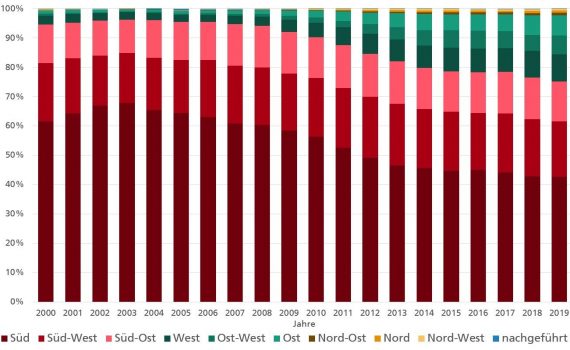

In einer jüngst verfassten Kurzstudie erstellten Wissenschaftler der Abteilung Energiesystemanalyse am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE eine Auswertung des Marktstammdatenregisters (MaStR) und der EEG-Anlagenstammdaten für die Photovoltaik (PV). Wichtige Erkenntnisse der Analysen waren, dass mit 38 Prozent der neuinstallierten Leistung der Leistungszubau in Deutschland zunehmend im Segment Aufdachanlagen größer 100 kW stattfindet, 22 Prozent der neugebauten PV-Anlagen in West, Ost oder Ost-West-Richtung errichtet werden und 19 Prozent dieser Anlagen Neigungswinkel kleiner 20 Grad haben.

In einer jüngst verfassten Kurzstudie erstellten Wissenschaftler der Abteilung Energiesystemanalyse am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE eine Auswertung des Marktstammdatenregisters (MaStR) und der EEG-Anlagenstammdaten für die Photovoltaik (PV). Wichtige Erkenntnisse der Analysen waren, dass mit 38 Prozent der neuinstallierten Leistung der Leistungszubau in Deutschland zunehmend im Segment Aufdachanlagen größer 100 kW stattfindet, 22 Prozent der neugebauten PV-Anlagen in West, Ost oder Ost-West-Richtung errichtet werden und 19 Prozent dieser Anlagen Neigungswinkel kleiner 20 Grad haben.

Potenziale auf Quartiersebene nutzen!

Das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ fördert mit dem Programmteil 432 integrierte energetische Quartierskonzepte und Sanierungsmanagements. Mit den Programmteilen 201 und 202 werden gebäudeübergreifende und infrastrukturelle Versorgungssysteme investiv unterstützt. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat stellt die Fördermittel für den energetischen Sanierungsprozess vom Einzelgebäude hin zum Quartier aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) bereit.Animation von Jan Kamensky (2020)

Wie städtische Quartiere nachhaltig umgestaltet werden können, dazu forscht das Öko-Institut am Beispiel zweier Quartiere in der Schwarmstadt Darmstadt seit April 2020 im Projekt Transformative Strategien einer integrierten Quartiersentwicklung (TRASIQ 2). Das Bundesforschungsministerium fördert das vom Öko-Institut geleitete Projekt, an dem die Wissenschaftsstadt Darmstadt, das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) und die Agentur „Team Ewen“ beteiligt sind.

Wie städtische Quartiere nachhaltig umgestaltet werden können, dazu forscht das Öko-Institut am Beispiel zweier Quartiere in der Schwarmstadt Darmstadt seit April 2020 im Projekt Transformative Strategien einer integrierten Quartiersentwicklung (TRASIQ 2). Das Bundesforschungsministerium fördert das vom Öko-Institut geleitete Projekt, an dem die Wissenschaftsstadt Darmstadt, das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) und die Agentur „Team Ewen“ beteiligt sind.

Mobilität, Wärme und Wohnfläche

Im Fokus des Projektes stehen die Forschungsthemen Mobilität, Wärmeversorgung und effiziente Wohnraumnutzung. Für klimaschonendes Wohnen ist die Wärmeversorgung ein wichtiger Schlüssel. Wie und wo lässt sich beispielsweise Fernwärme in Bestandsimmobilien ausbauen? Wie erhöhen wir den Anteil erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung? Auch die Größe der Wohnfläche trägt dazu bei, wie umweltfreundlich ein Mensch wohnt. Was muss getan werden, dass Menschen durch intelligenten Wohnungstausch die Wohnfläche zur Verfügung haben, die sie in ihrer jeweiligen Lebensphase gerade brauchen? Wie können Quartiere so umgestaltet werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Mobilität ökologisch gestalten können? Dr. Kirsten David, Wissenschaftlerin an der HafenCity Universität (HCU) Hamburg, hat eine innovative Methode zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen entwickelt: Mittels Funktionalen Kostensplittings werden Mieterhöhungen sachgerecht und nachvollziehbar. Auch die Planung der energetischen Maßnahmen wird ökologisch optimiert. Für ihre Dissertation mit dem Titel „Funktionales Kostensplitting zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen“ erhält die Wissenschaftlerin heute den „BUND-Forschungspreis 2020“. Mit dem Forschungspreis würdigt der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) wissenschaftliche Arbeiten zur nachhaltigen Entwicklung.

Dr. Kirsten David, Wissenschaftlerin an der HafenCity Universität (HCU) Hamburg, hat eine innovative Methode zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen entwickelt: Mittels Funktionalen Kostensplittings werden Mieterhöhungen sachgerecht und nachvollziehbar. Auch die Planung der energetischen Maßnahmen wird ökologisch optimiert. Für ihre Dissertation mit dem Titel „Funktionales Kostensplitting zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen“ erhält die Wissenschaftlerin heute den „BUND-Forschungspreis 2020“. Mit dem Forschungspreis würdigt der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) wissenschaftliche Arbeiten zur nachhaltigen Entwicklung.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin und die Berliner Stadtwerke haben ein weiteres gemeinsames Mieterstrom-Projekt vereinbart. In der Wohnanlage Mühlengrund in Hohenschönhausen entstehen sechs Solarstromanlagen mit einer Leistung von rund 500 Kilowatt. Mieter von mehr als 1.100 Wohnungen können bald von Ökostrom vom eigenen Dach profitieren.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin und die Berliner Stadtwerke haben ein weiteres gemeinsames Mieterstrom-Projekt vereinbart. In der Wohnanlage Mühlengrund in Hohenschönhausen entstehen sechs Solarstromanlagen mit einer Leistung von rund 500 Kilowatt. Mieter von mehr als 1.100 Wohnungen können bald von Ökostrom vom eigenen Dach profitieren.

Die Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel steigen, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu: Die Folgen des Klimawandels sind weltweit sicht- und spürbar und das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich. Um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde drastisch reduziert werden. Die von der internationalen Staatengemeinschaft im Jahr 2015 in Paris beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nun legte das Wuppertal Institut eine Studie mit möglichen Eckpunkten vor, die helfen können, das 1,5-Grad-Ziel bis 2035 zu erreichen. Die Studie zeigt, dass ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 zwar sehr ambitioniert, aber grundsätzlich machbar ist sofern alle aus heutiger Sicht möglichen Strategien gebündelt werden. Notwendig dafür ist vor allem ein Vorziehen und Intensivieren von Maßnahmen, die in vielen Studien als notwendig beschrieben werden, um Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.

Die Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel steigen, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu: Die Folgen des Klimawandels sind weltweit sicht- und spürbar und das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich. Um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde drastisch reduziert werden. Die von der internationalen Staatengemeinschaft im Jahr 2015 in Paris beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nun legte das Wuppertal Institut eine Studie mit möglichen Eckpunkten vor, die helfen können, das 1,5-Grad-Ziel bis 2035 zu erreichen. Die Studie zeigt, dass ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 zwar sehr ambitioniert, aber grundsätzlich machbar ist sofern alle aus heutiger Sicht möglichen Strategien gebündelt werden. Notwendig dafür ist vor allem ein Vorziehen und Intensivieren von Maßnahmen, die in vielen Studien als notwendig beschrieben werden, um Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.

Jährlicher DIW-Wärmemonitor auf Basis von Daten des Energiedienstleisters ista Deutschland GmbH: Seit 2015 sinkt erstmals wieder Heizenergiebedarf in Wohngebäuden – Steigende Preise lassen aber Heizausgaben um 2,4 Prozent steigen – CO2-Emissionen sind seit 2010 zwar insgesamt um 21 Prozent gefallen, temperaturbereinigt aber nur um 2,6 Prozent – Energetische Sanierung in Wohngebäuden stagniert nahezu

Jährlicher DIW-Wärmemonitor auf Basis von Daten des Energiedienstleisters ista Deutschland GmbH: Seit 2015 sinkt erstmals wieder Heizenergiebedarf in Wohngebäuden – Steigende Preise lassen aber Heizausgaben um 2,4 Prozent steigen – CO2-Emissionen sind seit 2010 zwar insgesamt um 21 Prozent gefallen, temperaturbereinigt aber nur um 2,6 Prozent – Energetische Sanierung in Wohngebäuden stagniert nahezu

Offensive für grünen Strom: Errichtung von 1.000 neuen Photovoltaikanlagen und 2.000 Ladepunkten in den Quartieren der Deutsche Wohnen

„Der Gebäudesektor ist für rund ein Drittel aller CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 reicht die energetische Sanierung der Bestände allein nicht aus“, erläutert Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen SE. „Wir müssen auch die technologischen Möglichkeiten zur CO2-Reduktion voll ausschöpfen und unseren Mietern die Chance eröffnen, nachhaltig zu wohnen.“ Sauberer und leiser soll die Stadt werden: Unter der Überschrift „blue_village_Franklin“ werden mit der Konversion der ehemaligen Militärfläche FRANKLIN wichtige Zukunftsthemen wie neue Mobilität, Energieeffizienz, klimaoptimiertes Wohnen oder Smart Grids erprobt. Das Projekt SQUARE, zwei nach neuesten energetischen Standards sanierte Modellhäuser, sowie die elektromobilen Buslinien 66 und 67 sind Teil dieses Masterplans. Franz Untersteller MdL, Landesminister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, besuchte am Dienstag, 4. August, im Rahmen seiner Sommertour „Umwelt-Zukunft“ die beiden Modellprojekte im neuen Stadtquartier.

Sauberer und leiser soll die Stadt werden: Unter der Überschrift „blue_village_Franklin“ werden mit der Konversion der ehemaligen Militärfläche FRANKLIN wichtige Zukunftsthemen wie neue Mobilität, Energieeffizienz, klimaoptimiertes Wohnen oder Smart Grids erprobt. Das Projekt SQUARE, zwei nach neuesten energetischen Standards sanierte Modellhäuser, sowie die elektromobilen Buslinien 66 und 67 sind Teil dieses Masterplans. Franz Untersteller MdL, Landesminister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, besuchte am Dienstag, 4. August, im Rahmen seiner Sommertour „Umwelt-Zukunft“ die beiden Modellprojekte im neuen Stadtquartier.

Über 80 Prozent der Deutschen ist Klimaschutz wichtig – dies soll sich jedoch nicht in höheren Mietkosten widerspiegeln. Um die Akzeptanz von energetischen Sanierungen zu erhöhen, hat die Deutsche Wohnen ein Modell erarbeitet, wie Klimaschutz und soziale Verträglichkeit zusammenfinden können. Das „Konzept für einen sozialverträglichen Klimaschutz im Gebäudesektor“ zielt darauf ab, die Sanierungsrate im Gebäudebestand deutlich zu erhöhen, um so die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Gleichzeitig wird ein milliardenschweres Konjunkturpaket angestoßen.

Der Deutsche Bundestag hat am 18. Juni 2020 das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in dritter Lesung beschlossen. Mit dem Gesetz führt der Bund die bereits bestehenden Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV), des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) und des Energieeinspargesetzes (EnEG) zusammen. Für das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau sind die Vorgaben des neuen Gesetzes zu wenig ambitioniert. Klimafreundliches Bauen und Sanieren flächendeckend auf den Weg zu bringen sei so künftig nicht möglich. „Der Gesetzgeber hat es verpasst, anspruchsvollere Standards einzuführen“, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand in Deutschland sind diese aber dringend notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.“ Das GEG wird nun dem Bundesrat zugeleitet, der jedoch nicht zustimmungspflichtig ist, und soll bis Ende des Jahres in Kraft treten.

Min. 4:36; Video vom 18.02.2020; Hrsg.: MWSP Mannheim

Mannheims Konversion ist grün - dies zeigt die Arbeit der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP auf den Flächen TURLEY, TAYLOR, FRANKLIN und SPINELLI.

Seit 1. Jänner 2020 gilt für alle Neubauten und Generalsanierungen des BIG Konzerns der konzernweit verpflichtende nachhaltige Mindeststandard. Der BIG Mindeststandard geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und stellt sicher, dass alle Projekte von BIG und Tochter ARE jedenfalls den klimaaktiv SILBER-Standard erreichen. Der nachhaltige Mindeststandard der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ist ein Katalog von Kriterien, die bereits im Planungsprozess der Gebäude berücksichtigt werden müssen. Damit wird die Umsetzung von 43 Maßnahmen des BIG Holistic Building Programs (HBP)* sowie das Erreichen von mindestens 750 klimaaktiv-Punkten zur Pflicht für alle Neubau- und Generalsanierungsprojekte, für die ab 2020 ein Planerfindungsverfahren durchgeführt wird. Durch die Umsetzung des Mindeststandards werden die CO2-Emissionswerte deutlich reduziert, klimaschädliche Baustoffe vermieden und der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen forciert.

Klimaschutz zählt schon lange zu den vordringlichsten Themen für die Wohnungswirtschaft. Um bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, trafen sich die 24 Gründungsunternehmen der Initiative Wohnen.2050 am 28. Januar 2020 zur Vereinsgründung in Berlin. Initiiert wurde der bundesweite Zusammenschluss von der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt.

»Nicht nur über den Klimawandel reden, sondern handeln« – unter diesem Motto lud die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt Gründungspartner aus ganz Deutschland zur Vereinsgründung der Initiative Wohnen.2050 (IW2050). Übergeordnete Zielsetzung ist ein klimapolitisches Bündnis, welches neben der strategischen Kooperation und einem fachlich-inhaltlichen Abgleich vor allem wirtschaftliche und finanzielle Belange zur Erreichung der Vorgaben im Blickfeld hat.

»Nicht nur über den Klimawandel reden, sondern handeln« – unter diesem Motto lud die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt Gründungspartner aus ganz Deutschland zur Vereinsgründung der Initiative Wohnen.2050 (IW2050). Übergeordnete Zielsetzung ist ein klimapolitisches Bündnis, welches neben der strategischen Kooperation und einem fachlich-inhaltlichen Abgleich vor allem wirtschaftliche und finanzielle Belange zur Erreichung der Vorgaben im Blickfeld hat.

Klimaschutz und sozialgerechtes Bauen und Wohnen müssen zusammengedacht werden – Rechtliche Regelungen im Mietwohnungsbereich und staatliche Förderpraxis unterlaufen Klimaziele im Gebäudebereich – Deutsche Umwelthilfe und Deutscher Mieterbund präsentieren 10-Punkte-Sofortprogramm für sozialverträgliche Gestaltung energetischer Modernisierung in Bestand und Neubau – Förderpraxis der KfW muss Realitätscheck unterzogen werden – Soziale Bestimmungen müssen um klimapolitische Anforderungen ergänzt werden

Klimaschutz und sozialgerechtes Bauen und Wohnen müssen zusammengedacht werden – Rechtliche Regelungen im Mietwohnungsbereich und staatliche Förderpraxis unterlaufen Klimaziele im Gebäudebereich – Deutsche Umwelthilfe und Deutscher Mieterbund präsentieren 10-Punkte-Sofortprogramm für sozialverträgliche Gestaltung energetischer Modernisierung in Bestand und Neubau – Förderpraxis der KfW muss Realitätscheck unterzogen werden – Soziale Bestimmungen müssen um klimapolitische Anforderungen ergänzt werden

Eine der Herkulesaufgaben, um die Klimaziele zu erreichen, ist es, den CO2-Ausstoß der Wärmeversorgung radikal zu senken. Eine Forschergruppe unter Leitung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zeigt, wie Städte sich sozialverträglich von Kohle, Öl und Gas abwenden können. Im Projekt „Urbane Wärmewende“ wurden mögliche Beiträge von erneuerbaren Energien und lokalen Wärmequellen in Berliner Stadtquartieren untersucht. „Abwärme aus Betrieben, Wärme aus Abwasser oder Geothermie werden bislang kaum genutzt.

Eine der Herkulesaufgaben, um die Klimaziele zu erreichen, ist es, den CO2-Ausstoß der Wärmeversorgung radikal zu senken. Eine Forschergruppe unter Leitung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zeigt, wie Städte sich sozialverträglich von Kohle, Öl und Gas abwenden können. Im Projekt „Urbane Wärmewende“ wurden mögliche Beiträge von erneuerbaren Energien und lokalen Wärmequellen in Berliner Stadtquartieren untersucht. „Abwärme aus Betrieben, Wärme aus Abwasser oder Geothermie werden bislang kaum genutzt.

Rob Hopkins entwickelt seit fast fünfzehn Jahren eine Methode zur Vorbereitung unserer Gesellschaften auf die bevorstehenden Umwälzungen. Video: 5 Min., verfügbar vom 6.12.2019 bis 8.12.2021

Dynamischer Masterplan für das Patrick-Henry-Village vorgestellt / Bürgerbeteiligung ab dem 9. Dezember Ein zentraler Park mit einem See im Zentrum, Vielfalt in der Architektur und bei der Nutzung von Gebäuden, Energieproduktion direkt im Quartier, eine Ringstraße, große Quartiersgaragen, der öffentliche Raum dafür stellplatzfrei – das sind nur einige Aspekte aus […]

Senat beschließt konkrete Maßnahmen für die kommenden zehn Jahre und setzt neue CO2-Ziele für 2030 und 2050

24. Oktober 2019 Energetische Sanierung von Gebäuden verstärken und Verantwortung der Vermieter einfordern. Wohnungspolitik muss fördernde Rahmenbedingungen schaffen und damit einen Beitrag zur Wohnflächenreduktion leisten. „Für eine erforderliche Energiewende in der Wohnungswirtschaft müssen Bedingungen geschaffen werden, die spürbare Anreize für Eigentümer und Nutzer aufzeigen, um zukünftig weniger Energie zu verbrauchen,“ […]

Kooperation von Stadtwerken und berlinovo für größtes deutsches Mieterstromprojekt Mietersonne Kaulsdorf, das mit fast 3,4 Megawatt (MW) Leistung größte deutsche Mieterstromprojekt, errichten die Berliner Stadtwerke für die Berliner Wohnungsbaugesellschaft berlinovo in Marzahn-Hellersdorf. Von dem direkt auf ihren Dächern erzeugten Ökostrom können die Mieter von 4.300 Wohnungen profitieren.

Acht Hektar Module auf Berlins Dächern gebaut, davon fast die Hälfte auf Wohngebäuden Die Berliner Stadtwerke ziehen das Tempo beim Solaranlagenausbau in der Hauptstadt deutlich an. Der kommunale Ökostromproduzent hat Ende September die 10 Megawatt-Schwelle überschritten.

Der BUND und das ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung haben in den lezten 10 Jahren diverse Studien zu Gebäudethemen erstellt, unter anderem „13 Maßnahmen gegen Energieverschwendung im Heizungskeller“. In dieser Studie geht es nun um das Kernthema der Kostenumlage bei energetischer Modernisierung in vermieteten Gebäuden. Schon im Jahr […]

Umsetzungs- und Ambitionslücke schließen Vor der entscheidenden Sitzung am 20.9.2019 wendet sich der SRU mit einem Offenen Brief an die Mitglieder des Klimakabinetts. Der SRU betont, dass die zu beschließenden Maßnahmen geeignet sein müssen, das Klimaziel 2030 zu erreichen. Vor allem im Verkehrs- und Gebäudesektor besteht enormer Handlungsbedarf. Der Rat […]

Das Solarkataster ist wie das Wärmekataster Bestandteil des Energieatlas.NRW, der umfangreiche Informationen zu erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellt. Neben dem aktuellen Bestand werden auch Potenziale zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien dargestellt.

3:16 min. Mai 2019 Luftaufnahmen einer Drohne zeigen den Stand der Umsetzung im Mai 2019. Die Platensiedlung in Ginnheim (Frankfurt am Main) wird ohne zusätzliche Flächenversiegelung mit 2 Geschossen aufgestockt und die Bestandsbauten werden energetisch saniert.

Seit September 2018 dürfen Balkon-PV-Module grundsätzlich in jeder Wohnung angeschlossen werden. Berlin hat die Anmeldung nun stark vereinfacht. Berliner können so mit wenig Aufwand zum eigenen Energieversorger werden und bares Geld sparen.

Jahrespressekonferenz des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft in Berlin 17. Juni 2019 Jahresbilanz der Wohnungswirtschaft zeigt großes Engagement der Unternehmen für mehr bezahlbaren Wohnungsbau Wohnungswirtschaft sendet Alarmzeichen – Bedingungen für bezahlbaren Wohnungsbau immer noch zu schlecht

„Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht“ 50 Stadtbauräte, Dezernenten und Planungsamtsleiter aus über 40 deutschen Städten, darunter Hamburg, Hannover, München, Köln, Bochum, Freiburg, Stuttgart und Frankfurt am Main haben die „Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht“ unterzeichnet. Sie fordern eine grundlegende Novellierung der Baunutzungsverordnung BauNVO und der Verwaltungsvorschrift TA-Lärm, damit in Zukunft schöne und […]

Augsburg, 22.02.19: Die Stadtwerke Augsburg (swa) haben mit der Partnerfirma EXYTRON weltweit erstmals eine dezentrale Power-to-Gas-Anlage in eine bestehende Wohnanlage eingebaut und in Betrieb genommen. Damit kann eine Herausforderung der Energiewende gemeistert werden: überschüssiger, regenerativ erzeugter Strom wird in synthetisches Erdgas umgewandelt und kann damit vor Ort gespeichert werden. Die Verbrennung erfolgt dann in einem marktüblichen Blockheizkraftwerk und Brennwertthermen. Damit werden in der seit 1974 bestehenden Wohnanlage der Wohnbaugruppe Augsburg über 180 Bewohner in 70 Wohnungen klimafreundlich mit Strom und Wärme versorgt.