8:21 min. – am 18.09.2019 veröffentlicht

Schlagworte: Akteure, DE-News, Filme, Filme 4 bis 10 Min, Klimaschutz, SDG 2030, Umweltpolitik, Ökologie

8:21 min. – am 18.09.2019 veröffentlicht

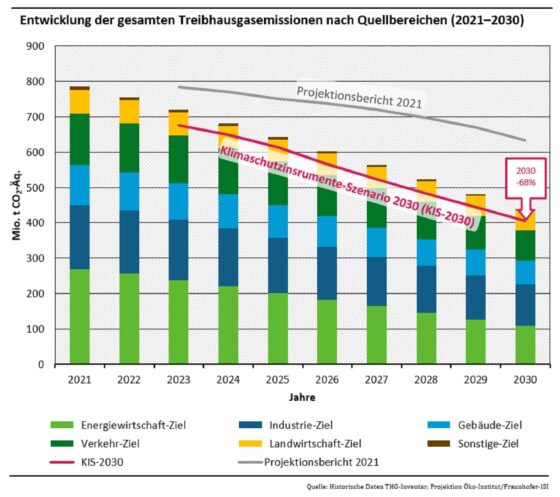

Deutschland kann seine Klimaziele bis 2030 noch erreichen. Das zeigt eine neue Analyse des Umweltbundesamtes (UBA). Nötig wäre dazu unter anderem mehr Schienenverkehr, eine Reform der KfZ-Steuer sowie die Beschränkung fossiler Heizungen. Zudem müssten alle Emissionen mit einem Preis belegt und verursachergerecht angelastet werden. Das UBA hat im so genannten Klimaschutzinstrumente-Szenario 2030 (KIS-2030) untersucht, wie sich in den Sektoren Gebäude, Mobilität, Energie und Industrie zusätzliche Emissionen einsparen lassen. „Die Modellrechnung zeigt deutlich: Wir haben in einigen Sektoren großen Nachholbedarf“, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. „Wir brauchen jetzt dringend einen konstruktiven Dialog darüber, wo sich Emissionen reduzieren lassen, sonst verfehlen wir die gesetzlichen Einsparziele. Wir müssen auch ehrlich darüber reden, wie wir finanzielle Belastungen für einkommensschwächere Gruppen abfangen und gerechter verteilen. Aktuell werden Haushalte mit niedrigem Einkommen oft überproportional zur Kasse gebeten. Das erhöht völlig verständlich nicht gerade die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.“

Deutschland kann seine Klimaziele bis 2030 noch erreichen. Das zeigt eine neue Analyse des Umweltbundesamtes (UBA). Nötig wäre dazu unter anderem mehr Schienenverkehr, eine Reform der KfZ-Steuer sowie die Beschränkung fossiler Heizungen. Zudem müssten alle Emissionen mit einem Preis belegt und verursachergerecht angelastet werden. Das UBA hat im so genannten Klimaschutzinstrumente-Szenario 2030 (KIS-2030) untersucht, wie sich in den Sektoren Gebäude, Mobilität, Energie und Industrie zusätzliche Emissionen einsparen lassen. „Die Modellrechnung zeigt deutlich: Wir haben in einigen Sektoren großen Nachholbedarf“, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. „Wir brauchen jetzt dringend einen konstruktiven Dialog darüber, wo sich Emissionen reduzieren lassen, sonst verfehlen wir die gesetzlichen Einsparziele. Wir müssen auch ehrlich darüber reden, wie wir finanzielle Belastungen für einkommensschwächere Gruppen abfangen und gerechter verteilen. Aktuell werden Haushalte mit niedrigem Einkommen oft überproportional zur Kasse gebeten. Das erhöht völlig verständlich nicht gerade die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.“

Das deutsche Klimaschutzgesetz (KSG) sieht vor, klimaschädliche Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Bis 2040 sollen die Emissionen um 88 Prozent sinken und im Jahr 2045 Netto-Treibhausgasneutralität erreicht werden. Hierzu legt das KSG jährliche Reduktionsziele bis 2030 für die einzelnen Sektoren fest. Der letzte Projektionsbericht des UBA aus dem Jahr 2021 hat gezeigt, dass mit den derzeit geplanten Klimaschutzinstrumenten sowohl die Klimaziele im Jahr 2030 als auch die jährlichen Einsparziele verfehlt werden.

Das sektorübergreifende KIS-2030 des UBA zeigt nun auf, mit welchen konkreten Instrumenten die einzelnen Sektoren ihre jährlichen Einsparziele bis zum Jahr 2030 doch noch erreichen können. Mit Preisinstrumenten, Förderprogrammen sowie neuen und verschärften gesetzlichen Regelungen können demnach frühzeitig die Weichen gestellt werden, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einsparungen zu erzielen.

So sind etwa im Verkehrs- und Gebäudesektor künftig deutlich größere Anstrengungen nötig, um die Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahren zu reduzieren. Die in der Modellrechnung zugrunde gelegten Klimaschutzinstrumente in diesen Sektoren erfüllen dabei lediglich die Mindestanforderungen. Beim Verkehr und bei Gebäuden werden die vorgeschriebenen Ziele selbst mit einem Mix aus sehr ambitionierten Instrumenten und Maßnahmen wohl verfehlt werden. Um die Zwischenziele auf dem Weg bis 2030 zu erreichen, wären demnach zusätzliche, kurzfristig wirksame Instrumente notwendig.

Das KIS-2030 zeigt zugleich konkrete Handlungsoptionen auf, mit denen die sektoralen Klimaziele doch noch erreicht werden können: Die im Szenario modellierten überwiegend ökonomischen Instrumente im Verkehr sollten durch einen umfassenden Ausbau des Schienenverkehrs und einer Stärkung des Umweltverbunds aus vor allem Bussen und Bahnen flankiert werden.

Das KIS-2030 beruht dabei auf ähnlichen Instrumenten, wie sie aktuell politisch diskutiert werden – etwa einer verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung oder die aktuell auf EU-Ebene diskutierten Mindesteffizienzstandards für Gebäude. Das KIS-2030 geht zudem von einem Verbot neuer monovalenter Öl- (ab 2023) und Gas-Heizkesseln (ab 2025) aus, was über die aktuellen Regierungsentwürfe zum Gebäudeenergiegesetz hinausgeht.

Basierend auf dem Szenario empfiehlt sich für den Industriesektor, Fördermittel für CO2-arme und -freie Technologien aufzustocken. Förderprogramme sollten dabei so ausgestaltet sein, dass sie nicht durch falsch gesetzte Rahmenbedingungen oder Anreize wiederum zu negativen Umwelteffekten führen.

Quelle: UBA-PM vom 3.7.2023

Schlagworte:

CO2-neutral, DE-News, Erneuerbare, Klimanotstand, Klimaschutz, Neue Bücher und Studien, SDG 2030, Solarthermie, Umweltpolitik

17 min. Nov. 2018

Die ganze Rede von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Start der Holzbau-Offensive in Baden-Württemberg

Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte am 7. November 2018 in Stuttgart in seiner Rede auf der 40. Fachtagung Holzbau BW die neue Holzbau-Offensive in Baden-Württemberg vor und stellte die Bedeutung des Holzbaus für Baden-Württemberg vor. Öffentliche Gebäude sollen künftig so weit wie möglich in Holz- oder Holzhybridbauweise realisiert werden. 16,6 Millionen Euro Fördergelder stehen zur Verfügung. „Dem Land kommt eine Vorbildfunktion zu, die Potenziale des Holzbaus zum Erreichen der Klimaschutzziele auszuschöpfen.“ Neben der Holzbau-freundlichsten Landesbauordnung geht Baden-Württemberg nun mit der Holzbau-Offensive einen weiteren Konsequenten Schritt den umweltfreundlichen Baustoff zu fördern. Eine Bundesratsinitiative soll den Holzbau auf Bundesebene voran treiben.

Weitere Informationen zur Holzbau-Offensive Baden-Württemberg gibt es hier:

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/…holzbau-offensive

Schlagworte:

Akteure, Baustoffe / Konstruktion, DE-News, Filme, Filme 11 bis 45 Min, Holzbau, Klimaschutz, Medien, News-Blog Baden-Württemberg, Umweltpolitik, Ökologie

![]() bring-together ist eine digitale Matching-Plattform für gemeinschaftliche Wohnprojekte und Gemeinschaftssuchende. Die Plattform ermöglicht Dir ein dynamisches Matching statt einer klassischen Anzeige. Auf diese Weise werden Bedürfnisse zusammengebracht. Dies erleichtert Dir das Finden von Gleichgesinnten und Deiner eigenen individuellen Wahlfamilie für gemeinschaftliches Wohnen. Die Plattform ist für Menschen, die das Wohnen und Leben in Gemeinschaft revolutionieren wollen. »Wir glauben, dass Gemeinschaften die einzige zukunftsfähige Lebensform sind, weil ein nachhaltiges, verbindliches und verantwortungsbewusstes Leben nur in Gemeinschaft möglich ist.«

bring-together ist eine digitale Matching-Plattform für gemeinschaftliche Wohnprojekte und Gemeinschaftssuchende. Die Plattform ermöglicht Dir ein dynamisches Matching statt einer klassischen Anzeige. Auf diese Weise werden Bedürfnisse zusammengebracht. Dies erleichtert Dir das Finden von Gleichgesinnten und Deiner eigenen individuellen Wahlfamilie für gemeinschaftliches Wohnen. Die Plattform ist für Menschen, die das Wohnen und Leben in Gemeinschaft revolutionieren wollen. »Wir glauben, dass Gemeinschaften die einzige zukunftsfähige Lebensform sind, weil ein nachhaltiges, verbindliches und verantwortungsbewusstes Leben nur in Gemeinschaft möglich ist.«

Schlagworte:

Blogs & Portale, Cohousing, DE-News, Medien, Quartiere, Selber Bauen, Siedlungen, Soziales / Kultur, Wohnhof, Wohnprojekte, eG

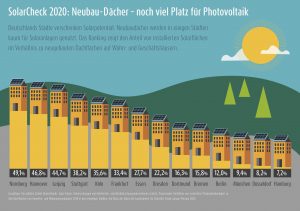

Gute Nachrichten für die PV-Branche: Der Solardeckel wird abgeschafft und der Solarausbau weiter gefördert werden. Das Photovoltaik-Potential in Deutschland ist enorm – vor allem wenn es um die Nutzung von Dachflächen auf Neubauten geht. Der neue LichtBlick SolarCheck zeigt nun detailliert auf, wie gut die 14 größten deutschen Städte dieses Potential heute ausnutzen. Dabei zeigen sich enorme Unterschiede: Während Nürnberg (49,1%) und Hannover (46,8%) fast die Hälfte ihres Potentials ausnutzen, erreichen München und Düsseldorf nicht einmal die 10 Prozent-Hürde. Absolutes Schlusslicht: Die Hansestadt Hamburg mit nur 7,2 Prozent – ein Grund mehr für die von der Bürgerschaft geplante Solarpflicht für Neubauten.

Gute Nachrichten für die PV-Branche: Der Solardeckel wird abgeschafft und der Solarausbau weiter gefördert werden. Das Photovoltaik-Potential in Deutschland ist enorm – vor allem wenn es um die Nutzung von Dachflächen auf Neubauten geht. Der neue LichtBlick SolarCheck zeigt nun detailliert auf, wie gut die 14 größten deutschen Städte dieses Potential heute ausnutzen. Dabei zeigen sich enorme Unterschiede: Während Nürnberg (49,1%) und Hannover (46,8%) fast die Hälfte ihres Potentials ausnutzen, erreichen München und Düsseldorf nicht einmal die 10 Prozent-Hürde. Absolutes Schlusslicht: Die Hansestadt Hamburg mit nur 7,2 Prozent – ein Grund mehr für die von der Bürgerschaft geplante Solarpflicht für Neubauten.

Für die Berechnung des Solar-Potentials der einzelnen Städte wurden die neugebauten Dachflächen ins Verhältnis zu den neu-installierten Photovoltaik-Anlagen in den jeweiligen Städten im Jahr 2018 (aktuellste Zahlen) gesetzt. Das Ergebnis: Das PV-Potenzial auf Dächern wird in den meisten Metropolregionen Deutschlands kaum ausgeschöpft. Dabei ist jedes neue Dach ohne Solaranlage eine vertane Chance für den Klimaschutz und eine verbrauchernahe Stromversorgung. Denn die große Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich Solarstrom vom Dach*1

Mit Blick auf die ernüchternde Bilanz des SolarChecks sagt Ralph Kampwirth, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation bei LichtBlick: „Wir müssen die Energiewende endlich auch in die Großstädte bringen – und das geht am besten mit Solarstrom vom Dach. Diskussionen über Abstandsregelungen bei Windkraft oder die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen für PV-Anlagen zeigen, dass die Verantwortung nicht nur bei der Landbevölkerung liegen sollte.“

Umgerechnet auf die deutschen Haushalte (Durchschnittsverbrauch 3.000 kWh) zeigen sich die Möglichkeiten der einzelnen Städte: Hätte München das Potential der Neubaudachflächen voll und ganz genutzt, hätten Sie allein mit den 2018 neu errichteten Solarflächen über 10.000 Haushalte mit Solarstrom versorgen können, Hamburg rund 11.500 Haushalte, in Berlin wären es 16.200 Haushalte“. Gerade in den Millionenstädten wird davon nur ein kleiner Bruchteil erschlossen, wie der SolarCheck zeigt.

Umgerechnet auf die deutschen Haushalte (Durchschnittsverbrauch 3.000 kWh) zeigen sich die Möglichkeiten der einzelnen Städte: Hätte München das Potential der Neubaudachflächen voll und ganz genutzt, hätten Sie allein mit den 2018 neu errichteten Solarflächen über 10.000 Haushalte mit Solarstrom versorgen können, Hamburg rund 11.500 Haushalte, in Berlin wären es 16.200 Haushalte“. Gerade in den Millionenstädten wird davon nur ein kleiner Bruchteil erschlossen, wie der SolarCheck zeigt.

Zur Recherchemethode: Das Marktforschungsunternehmen Statista hat für die 14 deutschen Städte mit mehr als 500.000 Einwohner*innen auf Basis der Daten der Landesämter für Statistik die Anzahl der im Jahr 2018 neu errichteten Wohngebäude und gewerblich genutzter Gebäude ermittelt und anhand wissenschaftlich basierter Umrechnungsfaktoren die jeweiligen Dachflächen ermittelt.

Hintergrundinformationen zum SolarCheck finden Sie hier:

www.lichtblick.de/…/2020_Hintergrund_Solarcheck2020.pdf (2,83 MB)

*1 repräsentative Umfrage von YouGov im Januar 2020, siehe: lichtblick.de/presse

Schlagworte:

DE-News, Erneuerbare, Klimaschutz, Kommunen, Neue Bücher und Studien, News-Blog Bayern, News-Blog Niedersachsen, PV, Plusenergiehaus-/siedlung, Transition-Town