Europäischer Green Deal bietet Chancen für Investitionen in emissionsintensive Grundstoffindustrie - Klarer politischer Rahmen muss sicherstellen, dass Investitionen auch wirtschaftlich sind und angestoßen werden – Einführung von CO2-Differenzverträgen und Reform des EU-Emissionshandels unerlässlich.

Europäischer Green Deal bietet Chancen für Investitionen in emissionsintensive Grundstoffindustrie - Klarer politischer Rahmen muss sicherstellen, dass Investitionen auch wirtschaftlich sind und angestoßen werden – Einführung von CO2-Differenzverträgen und Reform des EU-Emissionshandels unerlässlich.

Kategorie für Blog: Akteure

„Kommunen sind entscheidende Treiber für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft“, erklärt Dr. Werner Schnappauf, Vorsitzender des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE). „Alle 17 Nachhaltigkeitsziele stehen in direktem oder indirektem Zusammenhang mit den Aufgaben einer Kommune. Der neue Berichtsrahmen nachhaltige Kommune, der BNK, kann eine große Hilfe für weitere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit sein“, so Schnappauf.

Am 1. Februar 2021 trat die Novelle der Bayerischen Bauordnung in Kraft. Der Baustoff Holz kann künftig in allen Gebäudeklassen verwendet werden. Die gesetzlichen Änderungen machen das Bauen in Bayern einfacher und schneller, flächensparender und kostengünstiger.

Das Land Baden-Württemberg geht als Vorbild beim Klimaschutz voran: Bis spätestens 2040 soll die Landesverwaltung klimaneutral arbeiten. Die neue Klimaschutzstiftung unterstützt sie dabei, indem sie mit der Verzinsung ihres Grundkapitals die Forschung und Entwicklung sowie Bildungsprojekte im Bereich Klimaschutz fördert. Außerdem können das Land, Kommunen, Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger über Kompensationszahlungen ihre CO2-Emissionen ausgleichen und so klimaneutral werden. Kooperationspartner wird die gemeinnützige Klimaschutzorganisation myclimate Deutschland.

Der Senat hat am 22.12.2020 eine erste Rechtsverordnung zum Hamburgischen Klimaschutzgesetz beschlossen. Diese regelt die konkrete Umsetzung der Solardachpflicht und der Einbindung Erneuerbarer Energien beim Heizungstausch. Hamburg gehört mit diesen Regelungen bundesweit zu den Vorreitern beim Klimaschutz im Gebäudebereich.

Wie kann Bonn bis 2035 klimaneutral werden? Diese Frage möchte das Mitwirkungsprojekt „Bonn4Future – Wir fürs Klima!“ zusammen mit Bonner Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden zwei Jahren diskutieren. Seit Mitte 2019 gilt in Bonn der Klimanotstand; im November 2019 hat der Rat beschlossen, dass Bonn bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Stadt und der gemeinnützige Verein Bonn im Wandel haben nun einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und damit „Bonn4Future“ an den Start gebracht.

Forstminister Peter Hauk MdL: „Mit unserem Ideenaufruf wollen wir den kommunalen Holzbau im Land weiter vorantreiben und unsere bundesweite Stellung als Holzbauland Nr. 1 weiter festigen“.

Für den Ideenaufruf kommunaler Holzbau-Konzepte stehen insgesamt rund 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg zur Verfügung. Der Online Bewerbungsschluss ist am 12. Februar 2020.

Forstminister Peter Hauk MdL: „Mit unserem Ideenaufruf wollen wir den kommunalen Holzbau im Land weiter vorantreiben und unsere bundesweite Stellung als Holzbauland Nr. 1 weiter festigen“.

Für den Ideenaufruf kommunaler Holzbau-Konzepte stehen insgesamt rund 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg zur Verfügung. Der Online Bewerbungsschluss ist am 12. Februar 2020.

Konstanz erhält Projektförderung für „Hafner KliEn“ durch das 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung Die Stadt Konstanz strebt eine nachhaltige Stadtentwicklung an. Diese soll im Bereich der energiepolitischen Entscheidungen und des Klimaschutzes eine Berücksichtigung des Dreiklangs aus Suffizienz, Effizienz und Substitution enthalten. Das gilt auch und vor allem für den neuen Stadtteil […]

Die EU-Zielverschärfungen auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen im Kontext des Green Deal eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis 2030 und 100% bis 2050 vor. Vor dem Hintergrund dieser verschärften Parameter stellt sich die Frage nach der Auswirkung auf die Energiewende in Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat auf Basis seines Energiesystemmodells REMod die Konsequenzen der neuen EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland berechnet und stellt die Ergebnisse nun in einer Kurzstudie vor.

Die EU-Zielverschärfungen auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen im Kontext des Green Deal eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis 2030 und 100% bis 2050 vor. Vor dem Hintergrund dieser verschärften Parameter stellt sich die Frage nach der Auswirkung auf die Energiewende in Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat auf Basis seines Energiesystemmodells REMod die Konsequenzen der neuen EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland berechnet und stellt die Ergebnisse nun in einer Kurzstudie vor.

Zum Teil deutlich verbesserte Emissionsziele zeigen Wirksamkeit des Pariser Abkommens / Doch zu wenig Zusagen für Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel in ärmeren Ländern / Kanzlerin Merkel muss internationalen Prozess für zusätzliche Klimafinanzierung zügig starten

Die EU hat sich heute auf strengere Klimaziel geeinigt. Demnach sollen nun die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 reduziert werden. Bisher waren im gleichen Zeitraum 40% angestrebt. In den EU-Berechnungen werden erstmals auch die Klimagase eingerechnet, die in Wäldern und anderen "Senken" gespeichert werden.

Die EU hat sich heute auf strengere Klimaziel geeinigt. Demnach sollen nun die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 reduziert werden. Bisher waren im gleichen Zeitraum 40% angestrebt. In den EU-Berechnungen werden erstmals auch die Klimagase eingerechnet, die in Wäldern und anderen "Senken" gespeichert werden.

Ein breites Bündnis von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis fordert die Bundesregierung auf, die klimafreundliche Errichtung, Erhaltung sowie den Rückbau von Gebäuden zu forcieren. Bisher wird bei der staatlichen Förderung von Gebäuden und im Gebäude-Energie-Gesetz ausschließlich die Nutzungsphase von Gebäuden betrachtet. Vorgaben und eine Betrachtung zur Klimawirksamkeit von Baustoffen und der Errichtung und Entsorgung von Gebäuden fehlen gänzlich – und das, obwohl der Bausektor mit seinen vor- und nachgelagerten Prozessen mit circa 8 Prozent zu den deutschen Treibhausgas-Emissionen beiträgt.

Ein breites Bündnis von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis fordert die Bundesregierung auf, die klimafreundliche Errichtung, Erhaltung sowie den Rückbau von Gebäuden zu forcieren. Bisher wird bei der staatlichen Förderung von Gebäuden und im Gebäude-Energie-Gesetz ausschließlich die Nutzungsphase von Gebäuden betrachtet. Vorgaben und eine Betrachtung zur Klimawirksamkeit von Baustoffen und der Errichtung und Entsorgung von Gebäuden fehlen gänzlich – und das, obwohl der Bausektor mit seinen vor- und nachgelagerten Prozessen mit circa 8 Prozent zu den deutschen Treibhausgas-Emissionen beiträgt.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

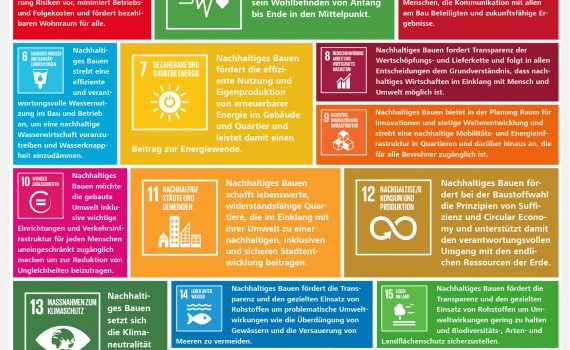

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. hat einen neuen Report veröffentlicht, der erklärt, wie Gebäude einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten können. Den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) stellt die Publikation die Einflussmöglichkeiten einer nachhaltigen Planung und Bauweise gegenüber. Architekten und Planer genauso wie Bauherren und Kommunen erhalten so eine Orientierung, wie sie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sinnvoll aktiv werden können. Der Report bietet zudem einen Abgleich der SDGs mit den Kriterien verschiedener DGNB Zertifizierungssysteme. Dieser zeigt: Bis zu 15 der 17 SDGs werden im Rahmen der DGNB Zertifizierung eines Bauprojekts angesprochen.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. hat einen neuen Report veröffentlicht, der erklärt, wie Gebäude einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten können. Den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) stellt die Publikation die Einflussmöglichkeiten einer nachhaltigen Planung und Bauweise gegenüber. Architekten und Planer genauso wie Bauherren und Kommunen erhalten so eine Orientierung, wie sie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sinnvoll aktiv werden können. Der Report bietet zudem einen Abgleich der SDGs mit den Kriterien verschiedener DGNB Zertifizierungssysteme. Dieser zeigt: Bis zu 15 der 17 SDGs werden im Rahmen der DGNB Zertifizierung eines Bauprojekts angesprochen.

Anlässlich des Treffens der EU-Minister:innen für Stadtentwicklung und Territoriale Kohäsion zur „Neuen Leipzig-Charta“ erklärt Daniela Wagner, Sprecherin für Stadtentwicklung der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag:

Die „Neue Leipzig-Charta“ begrüßen wir. Denn ohne die Transformationskraft der Städte und die Ideen und Tatkraft ihrer Bewohner:innen werden wir die Herausforderungen der Klimakrise nicht bewältigen. Dennoch enthält die Charta erhebliche Leerstellen. Es fehlt das Leitbild der resilienten Stadt. Dabei ist die Entwicklung zu robusten und widerstandsfähigen Städten wichtig, um Risiken besser einschätzen sowie Gefahren rechtzeitig erkennen und vorbeugen zu können. Auch wird das Leitbild der gesunden Stadt nicht benannt – trotz der Hitzewellen aufgrund der Klimakrise, eines nie versiegenden Stroms an Luftschadstoffen aus fossilen Verbrennungsmotoren und der aktuellen Herausforderung einer globalen Pandemie.

Anlässlich des Treffens der EU-Minister:innen für Stadtentwicklung und Territoriale Kohäsion zur „Neuen Leipzig-Charta“ erklärt Daniela Wagner, Sprecherin für Stadtentwicklung der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag:

Die „Neue Leipzig-Charta“ begrüßen wir. Denn ohne die Transformationskraft der Städte und die Ideen und Tatkraft ihrer Bewohner:innen werden wir die Herausforderungen der Klimakrise nicht bewältigen. Dennoch enthält die Charta erhebliche Leerstellen. Es fehlt das Leitbild der resilienten Stadt. Dabei ist die Entwicklung zu robusten und widerstandsfähigen Städten wichtig, um Risiken besser einschätzen sowie Gefahren rechtzeitig erkennen und vorbeugen zu können. Auch wird das Leitbild der gesunden Stadt nicht benannt – trotz der Hitzewellen aufgrund der Klimakrise, eines nie versiegenden Stroms an Luftschadstoffen aus fossilen Verbrennungsmotoren und der aktuellen Herausforderung einer globalen Pandemie.

Die ökologische Mustersiedlung auf einem ehemaligen Kasernengelände in München setzt neue Maßstäbe im Holzbau. Verschiedene Holzbauweisen und Gebäudetypen bis zu sieben Geschossen werden dort an acht Bauprojekten nebeneinander erprobt mit dem Ziel einer abschließenden wissenschaftlichen Bewertung. So kommen Holzskelett-, Holzrahmen- und Holzhybridbauweisen zum Einsatz.

Die ökologische Mustersiedlung auf einem ehemaligen Kasernengelände in München setzt neue Maßstäbe im Holzbau. Verschiedene Holzbauweisen und Gebäudetypen bis zu sieben Geschossen werden dort an acht Bauprojekten nebeneinander erprobt mit dem Ziel einer abschließenden wissenschaftlichen Bewertung. So kommen Holzskelett-, Holzrahmen- und Holzhybridbauweisen zum Einsatz.

Rund 60 Prozent der in Berlin verwendeten Ressourcen werden in der Bauwirtschaft verarbeitet. Dem gegenüber stehen Millionen Tonnen Bauschutt und Baustellenabfälle. Jährlich werden in Berlin im Tief- und Hochbau bereits 2,2 Millionen Tonnen Primarrohstoffe durch den Einsatz gütegesicherter Sekundärrohstoffe eingespart. Dabei will Berlin aber nicht stehen bleiben. Bis 2030 sollen pro Jahr weitere 1,4 Millionen Tonnen Primärstoffe durch Sekundärrohstoffe ersetzt werden.

„Um bis 2050 klimaneutral zu sein, müssen wir nicht nur zusätzliche Investitionen in grüne und innovative Zukunftstechnologien leisten. Wir brauchen vor allem auch ein Umsteuern von bestehenden Investitionen in ‚braune‘ Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas hin zu ‚grünen‘ klimafreundlichen Technologien. Der Ausstieg aus fossilen Energien muss dabei nach den Zielen der Weltklimakonferenz global und rasch erfolgen. Nur so können wir die Klimaschutzziele realistisch erreichen. Kirchen, Kommunen und auch Unternehmen setzen hier neue Maßstäbe und zeigen die Realisierbarkeit der Umsteuerung im ökologischen wie auch ökonomischen Sinne“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken heute bei der Veranstaltung „Divestment und Sustainable Finance“, die während der Klimaschutzwochen Rheinland-Pfalz stattfand.

„Um bis 2050 klimaneutral zu sein, müssen wir nicht nur zusätzliche Investitionen in grüne und innovative Zukunftstechnologien leisten. Wir brauchen vor allem auch ein Umsteuern von bestehenden Investitionen in ‚braune‘ Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas hin zu ‚grünen‘ klimafreundlichen Technologien. Der Ausstieg aus fossilen Energien muss dabei nach den Zielen der Weltklimakonferenz global und rasch erfolgen. Nur so können wir die Klimaschutzziele realistisch erreichen. Kirchen, Kommunen und auch Unternehmen setzen hier neue Maßstäbe und zeigen die Realisierbarkeit der Umsteuerung im ökologischen wie auch ökonomischen Sinne“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken heute bei der Veranstaltung „Divestment und Sustainable Finance“, die während der Klimaschutzwochen Rheinland-Pfalz stattfand.

Mit dem schrittweisen Abbau zehn besonders klimaschädlicher Subventionen in den Sektoren Energie, Verkehr und Agrar kann Deutschland jährlich bis zu 46 Milliarden Euro Einnahmen erzielen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des “Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft” im Auftrag von Greenpeace.

Mit dem schrittweisen Abbau zehn besonders klimaschädlicher Subventionen in den Sektoren Energie, Verkehr und Agrar kann Deutschland jährlich bis zu 46 Milliarden Euro Einnahmen erzielen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des “Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft” im Auftrag von Greenpeace.

Dr. Kirsten David, Wissenschaftlerin an der HafenCity Universität (HCU) Hamburg, hat eine innovative Methode zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen entwickelt: Mittels Funktionalen Kostensplittings werden Mieterhöhungen sachgerecht und nachvollziehbar. Auch die Planung der energetischen Maßnahmen wird ökologisch optimiert. Für ihre Dissertation mit dem Titel „Funktionales Kostensplitting zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen“ erhält die Wissenschaftlerin heute den „BUND-Forschungspreis 2020“. Mit dem Forschungspreis würdigt der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) wissenschaftliche Arbeiten zur nachhaltigen Entwicklung.

Dr. Kirsten David, Wissenschaftlerin an der HafenCity Universität (HCU) Hamburg, hat eine innovative Methode zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen entwickelt: Mittels Funktionalen Kostensplittings werden Mieterhöhungen sachgerecht und nachvollziehbar. Auch die Planung der energetischen Maßnahmen wird ökologisch optimiert. Für ihre Dissertation mit dem Titel „Funktionales Kostensplitting zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen“ erhält die Wissenschaftlerin heute den „BUND-Forschungspreis 2020“. Mit dem Forschungspreis würdigt der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) wissenschaftliche Arbeiten zur nachhaltigen Entwicklung.

„In zentralen Politikfeldern reicht kein Nachsteuern, sondern gilt es eine grundlegende Transformation einzuleiten – das erkennt die Bundesregierung mit ihrer vorgelegten Dialogfassung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie an. Das Momentum für diese Transformation ist jetzt, und sie braucht Rückenwind aus allen Ressorts“, erklärte Dr. Werner Schnappauf, Vorsitzender des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE). „Die Dialogfassung bringt wichtige Neuerungen, mit denen sich die Politik der nächsten Jahre verstärkt am Leitbild der Nachhaltigkeit ausrichten lässt. Die Benennung von Transformationsbereichen wie der Energie- und der Verkehrswende oder der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Fortschritt. Zugleich besteht aus unserer Sicht noch Verbesserungsbedarf an einigen Stellen“, so Schnappauf.

„In zentralen Politikfeldern reicht kein Nachsteuern, sondern gilt es eine grundlegende Transformation einzuleiten – das erkennt die Bundesregierung mit ihrer vorgelegten Dialogfassung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie an. Das Momentum für diese Transformation ist jetzt, und sie braucht Rückenwind aus allen Ressorts“, erklärte Dr. Werner Schnappauf, Vorsitzender des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE). „Die Dialogfassung bringt wichtige Neuerungen, mit denen sich die Politik der nächsten Jahre verstärkt am Leitbild der Nachhaltigkeit ausrichten lässt. Die Benennung von Transformationsbereichen wie der Energie- und der Verkehrswende oder der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Fortschritt. Zugleich besteht aus unserer Sicht noch Verbesserungsbedarf an einigen Stellen“, so Schnappauf.

Ab dem 1. Januar 2021 werden klimaschädliche fossile Brennstoffe mit einem Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 belegt. Damit verteuern sich Öl und Diesel um 7,9 Cent pro Liter, Benzin um 7 Cent pro Liter und Erdgas um 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Für die Mehrkosten werden Bürgerinnen und Bürger unter anderem über eine Senkung des Strompreises entlastet. Die bereits am Donnerstag vom Bundestag beschlossene Gesetzesänderung hat heute auch den Bundesrat passiert. Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) wird ein in den nächsten Jahren steigender CO2-Preis in Form eines nationalen Zertifikatehandels für die Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt.

Ab dem 1. Januar 2021 werden klimaschädliche fossile Brennstoffe mit einem Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 belegt. Damit verteuern sich Öl und Diesel um 7,9 Cent pro Liter, Benzin um 7 Cent pro Liter und Erdgas um 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Für die Mehrkosten werden Bürgerinnen und Bürger unter anderem über eine Senkung des Strompreises entlastet. Die bereits am Donnerstag vom Bundestag beschlossene Gesetzesänderung hat heute auch den Bundesrat passiert. Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) wird ein in den nächsten Jahren steigender CO2-Preis in Form eines nationalen Zertifikatehandels für die Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt.

Die Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel steigen, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu: Die Folgen des Klimawandels sind weltweit sicht- und spürbar und das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich. Um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde drastisch reduziert werden. Die von der internationalen Staatengemeinschaft im Jahr 2015 in Paris beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nun legte das Wuppertal Institut eine Studie mit möglichen Eckpunkten vor, die helfen können, das 1,5-Grad-Ziel bis 2035 zu erreichen. Die Studie zeigt, dass ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 zwar sehr ambitioniert, aber grundsätzlich machbar ist sofern alle aus heutiger Sicht möglichen Strategien gebündelt werden. Notwendig dafür ist vor allem ein Vorziehen und Intensivieren von Maßnahmen, die in vielen Studien als notwendig beschrieben werden, um Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.

Die Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel steigen, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu: Die Folgen des Klimawandels sind weltweit sicht- und spürbar und das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich. Um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde drastisch reduziert werden. Die von der internationalen Staatengemeinschaft im Jahr 2015 in Paris beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nun legte das Wuppertal Institut eine Studie mit möglichen Eckpunkten vor, die helfen können, das 1,5-Grad-Ziel bis 2035 zu erreichen. Die Studie zeigt, dass ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 zwar sehr ambitioniert, aber grundsätzlich machbar ist sofern alle aus heutiger Sicht möglichen Strategien gebündelt werden. Notwendig dafür ist vor allem ein Vorziehen und Intensivieren von Maßnahmen, die in vielen Studien als notwendig beschrieben werden, um Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.

„Die Solarenergie ist ein elementarer Pfeiler der Energiewende. Um diese weiter zu unterstützen und unsere Zielsetzung – eine vollständige Stromversorgung aus erneuerbaren Energien bis 2030 – zu erreichen, bauen wir unsere erfolgreiche Solar-Offensive weiter aus: Neben der Erweiterung des stark nachgefragten Solar-Speicher-Programms, entwickeln wir aktuell ein Solarkataster für Rheinland-Pfalz. Zudem fördern wir künftig auch Solarcarports, Balkonsteckmodule, Wallboxen oder Agro-PV-Vorhaben“, kündigte Umwelt- und Energieministerin Ulrike Höfken während der Veranstaltung unter dem Motto „Solar-Offensive Rheinland-Pfalz: Investitionen für Klima und Konjunktur“ im Rahmen der Reihe „Mittwochs im MUEEF“ heute in Mainz an. Gemeinsam mit Gästen aus der Solarwirtschaft, dem Naturschutz und der Bürgerenergie diskutierte sie über die Chancen der Solarenergie für das Land, etwa durch den Wirtschaftsfaktor der Solar-Offensive oder genossenschaftliche PV-Projekte.

Das Institut für Stadtplanung und Sozialforschung WEEBER+PARTNER (Stuttgart) untersuchte 16 Fallbeispiele und befragte dafür Verantwortliche in kommunalen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungsunternehmen. Die Projekte zeichnen sich durch eine große Bandbreite planerischer und baulicher Ansätze aus. Soziale Vielfalt setzt der Studie zufolge bauliche Vielfalt voraus: In den Neubauquartieren entstanden unterschiedlich große und vielfältig geschnittene Miet-, Sozial- und Eigentumswohnungen. Sie sind – selbst innerhalb von Gebäuden – sozial gemischt, wobei sich die jeweiligen Anteile im Quartier aus lokalen Erfordernissen ableiten. Die Neubauquartiere bieten auch Platz für gemeinschaftliche Wohnformen, etwa für ältere und pflegebedürftige Menschen. Und sie zeichnen sich durch ein ansprechend gestaltetes und grünes Wohnumfeld aus. Konzeptvergaben fördern die Planung und Umsetzung solcher Vorhaben: Durch sie werden Grundstücke nicht nach Höchstpreis, sondern für das beste Konzept vergeben.

Das Institut für Stadtplanung und Sozialforschung WEEBER+PARTNER (Stuttgart) untersuchte 16 Fallbeispiele und befragte dafür Verantwortliche in kommunalen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungsunternehmen. Die Projekte zeichnen sich durch eine große Bandbreite planerischer und baulicher Ansätze aus. Soziale Vielfalt setzt der Studie zufolge bauliche Vielfalt voraus: In den Neubauquartieren entstanden unterschiedlich große und vielfältig geschnittene Miet-, Sozial- und Eigentumswohnungen. Sie sind – selbst innerhalb von Gebäuden – sozial gemischt, wobei sich die jeweiligen Anteile im Quartier aus lokalen Erfordernissen ableiten. Die Neubauquartiere bieten auch Platz für gemeinschaftliche Wohnformen, etwa für ältere und pflegebedürftige Menschen. Und sie zeichnen sich durch ein ansprechend gestaltetes und grünes Wohnumfeld aus. Konzeptvergaben fördern die Planung und Umsetzung solcher Vorhaben: Durch sie werden Grundstücke nicht nach Höchstpreis, sondern für das beste Konzept vergeben.

Konzeptverfahren etablieren sich für Lagen mit Entwicklungspotenzialen zunehmend als ein weiteres Instrument der kommunalen Bodenpolitik. Dabei wird die Liegenschaft nicht nach dem Höchstpreis vergeben, sondern nach dem Konzept, das die nachhaltigsten Ansätze zur Weiterentwicklung des Quartiers verspricht. So bieten die Verfahren den Kommunen Lösungsansätze für zwei aktuelle und dringende Problemstellungen: den Bedarf nach einer qualitativ und baukulturell hochwertigen Stadtentwicklung und nach bezahlbarem Wohnraum.

Konzeptverfahren etablieren sich für Lagen mit Entwicklungspotenzialen zunehmend als ein weiteres Instrument der kommunalen Bodenpolitik. Dabei wird die Liegenschaft nicht nach dem Höchstpreis vergeben, sondern nach dem Konzept, das die nachhaltigsten Ansätze zur Weiterentwicklung des Quartiers verspricht. So bieten die Verfahren den Kommunen Lösungsansätze für zwei aktuelle und dringende Problemstellungen: den Bedarf nach einer qualitativ und baukulturell hochwertigen Stadtentwicklung und nach bezahlbarem Wohnraum.

Wasserstoff ist eine wichtige Alternative für Sektoren, die in der fossilen Brennstoffwirtschaft feststecken. Während nationale Regierungen und Europaparlamentarier über die Wasserstoffstrategie der EU verhandeln, gibt EASAC einen neuen Kommentar heraus. "Wasserstoff kann dazu beitragen, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern", sagt William Gillett, Direktor des EASAC-Energieprogramms. "Aber der Nutzen für das Klima ist begrenzt, wenn wir fossile Brennstoffe zu seiner Herstellung verwenden - selbst mit CO2-Abscheidung und -Speicherung. Die EU muss den Subventionen für fossile Brennstoffe ein Ende setzen. Die schnell wachsende Nachfrage nach Wasserstoff muss durch eine massive Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, zusammen mit zertifizierten Importen aus Drittländern.“

Wasserstoff ist eine wichtige Alternative für Sektoren, die in der fossilen Brennstoffwirtschaft feststecken. Während nationale Regierungen und Europaparlamentarier über die Wasserstoffstrategie der EU verhandeln, gibt EASAC einen neuen Kommentar heraus. "Wasserstoff kann dazu beitragen, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern", sagt William Gillett, Direktor des EASAC-Energieprogramms. "Aber der Nutzen für das Klima ist begrenzt, wenn wir fossile Brennstoffe zu seiner Herstellung verwenden - selbst mit CO2-Abscheidung und -Speicherung. Die EU muss den Subventionen für fossile Brennstoffe ein Ende setzen. Die schnell wachsende Nachfrage nach Wasserstoff muss durch eine massive Steigerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, zusammen mit zertifizierten Importen aus Drittländern.“

Jährlicher DIW-Wärmemonitor auf Basis von Daten des Energiedienstleisters ista Deutschland GmbH: Seit 2015 sinkt erstmals wieder Heizenergiebedarf in Wohngebäuden – Steigende Preise lassen aber Heizausgaben um 2,4 Prozent steigen – CO2-Emissionen sind seit 2010 zwar insgesamt um 21 Prozent gefallen, temperaturbereinigt aber nur um 2,6 Prozent – Energetische Sanierung in Wohngebäuden stagniert nahezu

Jährlicher DIW-Wärmemonitor auf Basis von Daten des Energiedienstleisters ista Deutschland GmbH: Seit 2015 sinkt erstmals wieder Heizenergiebedarf in Wohngebäuden – Steigende Preise lassen aber Heizausgaben um 2,4 Prozent steigen – CO2-Emissionen sind seit 2010 zwar insgesamt um 21 Prozent gefallen, temperaturbereinigt aber nur um 2,6 Prozent – Energetische Sanierung in Wohngebäuden stagniert nahezu

„Die Solarenergie ist ein elementarer Pfeiler der Energiewende. Um diese weiter zu unterstützen und unsere Zielsetzung – eine vollständige Stromversorgung aus erneuerbaren Energien bis 2030 – zu erreichen, bauen wir unsere erfolgreiche Solar-Offensive weiter aus: Neben der Erweiterung des stark nachgefragten Solar-Speicher-Programms, entwickeln wir aktuell ein Solarkataster für Rheinland-Pfalz. Zudem fördern wir künftig auch Solarcarports, Balkonsteckmodule, Wallboxen oder Agro-PV-Vorhaben“, kündigte Umwelt- und Energieministerin Ulrike Höfken während der Veranstaltung unter dem Motto „Solar-Offensive Rheinland-Pfalz: Investitionen für Klima und Konjunktur“ im Rahmen der Reihe „Mittwochs im MUEEF“ heute in Mainz an.

„Die Solarenergie ist ein elementarer Pfeiler der Energiewende. Um diese weiter zu unterstützen und unsere Zielsetzung – eine vollständige Stromversorgung aus erneuerbaren Energien bis 2030 – zu erreichen, bauen wir unsere erfolgreiche Solar-Offensive weiter aus: Neben der Erweiterung des stark nachgefragten Solar-Speicher-Programms, entwickeln wir aktuell ein Solarkataster für Rheinland-Pfalz. Zudem fördern wir künftig auch Solarcarports, Balkonsteckmodule, Wallboxen oder Agro-PV-Vorhaben“, kündigte Umwelt- und Energieministerin Ulrike Höfken während der Veranstaltung unter dem Motto „Solar-Offensive Rheinland-Pfalz: Investitionen für Klima und Konjunktur“ im Rahmen der Reihe „Mittwochs im MUEEF“ heute in Mainz an.

Die Bauminister*innen der Länder haben im Rahmen ihrer Sitzung am 24. und 25. September in Weimar unter anderem Beschlüsse zum sozialen Wohnungsbau, zur Verwendung ökologischer Baustoffe und zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens gefasst.

Das Vorhaben der EU, sich im Rahmen des neuen Fonds „InvestEU“ im Bereich der öffentlichen Wohnraumförderung zu engagieren, wurde kritisch bewertet. Der Bund wurde daher aufgefordert, sich für eine Programmmodifizierung einzusetzen, damit Fördermittel nur dann ausgereicht werden, wenn die Bestimmungen regionaler, nationaler oder föderaler Förderregime beachtet werden, insbesondere, wenn eine Mietpreis- und Belegungsbindung vorgesehen wird. Der Vorsitzende der Bauminister*innenkonferenz, Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff sagte dazu: „Es bleibt eine wichtige Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Der Bund muss hier mindestens weiterhin Mittel in der bisherigen Höhe bereitstellen. Um schneller voranzukommen, bräuchten wir mehr Geld im System. Das Engagement der EU ist daher grundsätzlich zu begrüßen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Gelder auch im Sozialen Wohnungsbau ankommen, und wir sind uns einig darüber, dass dies am besten über die etablierten Förderprogramme der Länder gelingen kann.“

Die Bauminister*innen der Länder haben im Rahmen ihrer Sitzung am 24. und 25. September in Weimar unter anderem Beschlüsse zum sozialen Wohnungsbau, zur Verwendung ökologischer Baustoffe und zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens gefasst.

Das Vorhaben der EU, sich im Rahmen des neuen Fonds „InvestEU“ im Bereich der öffentlichen Wohnraumförderung zu engagieren, wurde kritisch bewertet. Der Bund wurde daher aufgefordert, sich für eine Programmmodifizierung einzusetzen, damit Fördermittel nur dann ausgereicht werden, wenn die Bestimmungen regionaler, nationaler oder föderaler Förderregime beachtet werden, insbesondere, wenn eine Mietpreis- und Belegungsbindung vorgesehen wird. Der Vorsitzende der Bauminister*innenkonferenz, Thüringens Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff sagte dazu: „Es bleibt eine wichtige Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Der Bund muss hier mindestens weiterhin Mittel in der bisherigen Höhe bereitstellen. Um schneller voranzukommen, bräuchten wir mehr Geld im System. Das Engagement der EU ist daher grundsätzlich zu begrüßen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Gelder auch im Sozialen Wohnungsbau ankommen, und wir sind uns einig darüber, dass dies am besten über die etablierten Förderprogramme der Länder gelingen kann.“

Nach der Zwischenbilanz aus Wohngipfel und Baulandkommission werden Forderungen aus der Wissenschaft laut: Die weiterhin angespannten Wohnungsmärkte erfordern den Einsatz zusätzlicher Instrumente durch Bund und Länder. Anders sei die Wende hin zu bezahlbarem Wohnraum nicht zu schaffen.