Am 1. Februar 2021 trat die Novelle der Bayerischen Bauordnung in Kraft. Der Baustoff Holz kann künftig in allen Gebäudeklassen verwendet werden. Die gesetzlichen Änderungen machen das Bauen in Bayern einfacher und schneller, flächensparender und kostengünstiger.

Blog-Beiträge

Im Video-Beitrag werden u.a. die Münchner Holzbausiedlung "Prinz Eugen Park" und die City of Wood in Bad Aibling vorgestellt. "Dürre und Borkenkäfer machen dem Wald schwer zu schaffen. Das anfallende Schadholz hat den Holzpreis abstürzen lassen. Die hiesigen Waldbesitzer machen Minusgeschäfte, obwohl das Käferholz als Bauholz tausende Kilometer nach China und Amerika exportiert wird. Was könnte die Lösung für die Holzmisere sein? Und könnte mehr Holzbau bei uns auch ein Ausweg aus der Klimakrise sein?"

Das Land Baden-Württemberg geht als Vorbild beim Klimaschutz voran: Bis spätestens 2040 soll die Landesverwaltung klimaneutral arbeiten. Die neue Klimaschutzstiftung unterstützt sie dabei, indem sie mit der Verzinsung ihres Grundkapitals die Forschung und Entwicklung sowie Bildungsprojekte im Bereich Klimaschutz fördert. Außerdem können das Land, Kommunen, Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger über Kompensationszahlungen ihre CO2-Emissionen ausgleichen und so klimaneutral werden. Kooperationspartner wird die gemeinnützige Klimaschutzorganisation myclimate Deutschland.

"Neue Großbauprojekte und ökologische Innovationen sorgten dafür, dass Malmö heute ein Musterbeispiel für den direkten Übergang von der Industriemetropole zur nachhaltigen Eco City geworden ist. Das Geheimrezept: Die Stadt setzte nicht nur auf innovative Technologien, sondern vor allem auf die aktive Beteiligung der Bürger am Wandel."

"Neue Großbauprojekte und ökologische Innovationen sorgten dafür, dass Malmö heute ein Musterbeispiel für den direkten Übergang von der Industriemetropole zur nachhaltigen Eco City geworden ist. Das Geheimrezept: Die Stadt setzte nicht nur auf innovative Technologien, sondern vor allem auf die aktive Beteiligung der Bürger am Wandel."

Der Senat hat am 22.12.2020 eine erste Rechtsverordnung zum Hamburgischen Klimaschutzgesetz beschlossen. Diese regelt die konkrete Umsetzung der Solardachpflicht und der Einbindung Erneuerbarer Energien beim Heizungstausch. Hamburg gehört mit diesen Regelungen bundesweit zu den Vorreitern beim Klimaschutz im Gebäudebereich.

Im Jahr 2020 gab es insgesamt 61.000 Seitenaufrufe. Diese Übersicht zeigt die jeweils 10 häufigsten aufgerufenen Projekte, Fotogalerien und Einzelseiten der sdg21.Webdatenbank.

Wie kann Bonn bis 2035 klimaneutral werden? Diese Frage möchte das Mitwirkungsprojekt „Bonn4Future – Wir fürs Klima!“ zusammen mit Bonner Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden zwei Jahren diskutieren. Seit Mitte 2019 gilt in Bonn der Klimanotstand; im November 2019 hat der Rat beschlossen, dass Bonn bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Stadt und der gemeinnützige Verein Bonn im Wandel haben nun einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und damit „Bonn4Future“ an den Start gebracht.

Eine neue Studie aus Dänemark nimmt die Kosten Nachhaltiger Gebäudeneubauten in den Blick und zeigt das nachhaltiger nicht automatisch teurer bedeutet. Im Gegenteil. Die Studie von Buus Consult im Auftrag des DGNB-Systempartners aus Dänemark, dem Green Building Council Denmark, sorgt nun für Klarheit. Sie nimmt in der Studie 37 DGNB zertifizierte Gebäude unter die Lupe.

Forstminister Peter Hauk MdL: „Mit unserem Ideenaufruf wollen wir den kommunalen Holzbau im Land weiter vorantreiben und unsere bundesweite Stellung als Holzbauland Nr. 1 weiter festigen“.

Für den Ideenaufruf kommunaler Holzbau-Konzepte stehen insgesamt rund 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg zur Verfügung. Der Online Bewerbungsschluss ist am 12. Februar 2020.

Forstminister Peter Hauk MdL: „Mit unserem Ideenaufruf wollen wir den kommunalen Holzbau im Land weiter vorantreiben und unsere bundesweite Stellung als Holzbauland Nr. 1 weiter festigen“.

Für den Ideenaufruf kommunaler Holzbau-Konzepte stehen insgesamt rund 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg zur Verfügung. Der Online Bewerbungsschluss ist am 12. Februar 2020.

Konstanz erhält Projektförderung für „Hafner KliEn“ durch das 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung Die Stadt Konstanz strebt eine nachhaltige Stadtentwicklung an. Diese soll im Bereich der energiepolitischen Entscheidungen und des Klimaschutzes eine Berücksichtigung des Dreiklangs aus Suffizienz, Effizienz und Substitution enthalten. Das gilt auch und vor allem für den neuen Stadtteil […]

Die EU-Zielverschärfungen auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen im Kontext des Green Deal eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis 2030 und 100% bis 2050 vor. Vor dem Hintergrund dieser verschärften Parameter stellt sich die Frage nach der Auswirkung auf die Energiewende in Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat auf Basis seines Energiesystemmodells REMod die Konsequenzen der neuen EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland berechnet und stellt die Ergebnisse nun in einer Kurzstudie vor.

Die EU-Zielverschärfungen auf dem Weg zur Klimaneutralität sehen im Kontext des Green Deal eine Reduktion der CO2-Emissionen um 55% bis 2030 und 100% bis 2050 vor. Vor dem Hintergrund dieser verschärften Parameter stellt sich die Frage nach der Auswirkung auf die Energiewende in Deutschland. Das Fraunhofer ISE hat auf Basis seines Energiesystemmodells REMod die Konsequenzen der neuen EU-Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland berechnet und stellt die Ergebnisse nun in einer Kurzstudie vor.

Fristverlängerung! Anstatt 31.12.2020 endet die Projekteinreichung bis einschließlich Freitag, 22.01.2021.

Preis für Architektur und Städtebau

Das Land Hessen, vertreten durch das Hessische Ministerium der Finanzen und die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen loben gemeinsam im Turnus von drei Jahren die Auszeichnung unter einem spezifischen Themenschwerpunkt aus. Das Thema für 2020 ist „Nachhaltigkeit“.

Es werden innovative Projekte und Planungen auf dem Gebiet des nachhaltigen Planen und Bauens gesucht, die in den letzten fünf Jahren in Hessen realisiert worden sind beziehungsweise sich in Realisierung befinden.

Preis für Architektur und Städtebau

Das Land Hessen, vertreten durch das Hessische Ministerium der Finanzen und die Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen loben gemeinsam im Turnus von drei Jahren die Auszeichnung unter einem spezifischen Themenschwerpunkt aus. Das Thema für 2020 ist „Nachhaltigkeit“.

Es werden innovative Projekte und Planungen auf dem Gebiet des nachhaltigen Planen und Bauens gesucht, die in den letzten fünf Jahren in Hessen realisiert worden sind beziehungsweise sich in Realisierung befinden.

Zum Teil deutlich verbesserte Emissionsziele zeigen Wirksamkeit des Pariser Abkommens / Doch zu wenig Zusagen für Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel in ärmeren Ländern / Kanzlerin Merkel muss internationalen Prozess für zusätzliche Klimafinanzierung zügig starten

Die EU hat sich heute auf strengere Klimaziel geeinigt. Demnach sollen nun die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 reduziert werden. Bisher waren im gleichen Zeitraum 40% angestrebt. In den EU-Berechnungen werden erstmals auch die Klimagase eingerechnet, die in Wäldern und anderen "Senken" gespeichert werden.

Die EU hat sich heute auf strengere Klimaziel geeinigt. Demnach sollen nun die Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 reduziert werden. Bisher waren im gleichen Zeitraum 40% angestrebt. In den EU-Berechnungen werden erstmals auch die Klimagase eingerechnet, die in Wäldern und anderen "Senken" gespeichert werden.

Ein breites Bündnis von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis fordert die Bundesregierung auf, die klimafreundliche Errichtung, Erhaltung sowie den Rückbau von Gebäuden zu forcieren. Bisher wird bei der staatlichen Förderung von Gebäuden und im Gebäude-Energie-Gesetz ausschließlich die Nutzungsphase von Gebäuden betrachtet. Vorgaben und eine Betrachtung zur Klimawirksamkeit von Baustoffen und der Errichtung und Entsorgung von Gebäuden fehlen gänzlich – und das, obwohl der Bausektor mit seinen vor- und nachgelagerten Prozessen mit circa 8 Prozent zu den deutschen Treibhausgas-Emissionen beiträgt.

Ein breites Bündnis von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis fordert die Bundesregierung auf, die klimafreundliche Errichtung, Erhaltung sowie den Rückbau von Gebäuden zu forcieren. Bisher wird bei der staatlichen Förderung von Gebäuden und im Gebäude-Energie-Gesetz ausschließlich die Nutzungsphase von Gebäuden betrachtet. Vorgaben und eine Betrachtung zur Klimawirksamkeit von Baustoffen und der Errichtung und Entsorgung von Gebäuden fehlen gänzlich – und das, obwohl der Bausektor mit seinen vor- und nachgelagerten Prozessen mit circa 8 Prozent zu den deutschen Treibhausgas-Emissionen beiträgt.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

In der aktuellen Publikation wirft der wohnbund einen Blick auf die Entwicklung neuer Stadtquartiere. Zurück – mit der Frage was aus den Zielen wurde, die einzelnen Projekten auf den Weg gegeben wurden. Ins Heute – auf die Konzepte, die als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen umgesetzt werden.

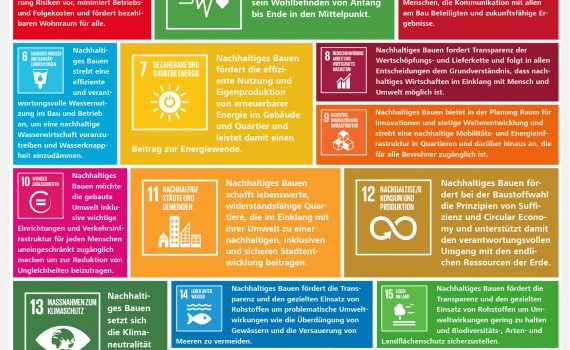

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. hat einen neuen Report veröffentlicht, der erklärt, wie Gebäude einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten können. Den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) stellt die Publikation die Einflussmöglichkeiten einer nachhaltigen Planung und Bauweise gegenüber. Architekten und Planer genauso wie Bauherren und Kommunen erhalten so eine Orientierung, wie sie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sinnvoll aktiv werden können. Der Report bietet zudem einen Abgleich der SDGs mit den Kriterien verschiedener DGNB Zertifizierungssysteme. Dieser zeigt: Bis zu 15 der 17 SDGs werden im Rahmen der DGNB Zertifizierung eines Bauprojekts angesprochen.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. hat einen neuen Report veröffentlicht, der erklärt, wie Gebäude einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leisten können. Den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) stellt die Publikation die Einflussmöglichkeiten einer nachhaltigen Planung und Bauweise gegenüber. Architekten und Planer genauso wie Bauherren und Kommunen erhalten so eine Orientierung, wie sie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sinnvoll aktiv werden können. Der Report bietet zudem einen Abgleich der SDGs mit den Kriterien verschiedener DGNB Zertifizierungssysteme. Dieser zeigt: Bis zu 15 der 17 SDGs werden im Rahmen der DGNB Zertifizierung eines Bauprojekts angesprochen.

Mit dem Portal https://energiewendedörfer.de stellen die Universität Kassel und die Georg-August-Universität Göttingen erste Ergebnisse aus dem Verbundprojekt „Innovative Konzepte und Geschäftsmodelle für zukunftsfähige Bioenergiedörfer - klimafreundlich, demokratisch, bürgernah“ vor. Insbesondere werden Konzepte für Bioenergie- bzw. Biogasanlagen entwickelt, die einen weiteren wirtschaftlichen Betrieb im Anschluss an die bisherige 20-jährige EEG-Phase ermöglichen können.

Mit dem Portal https://energiewendedörfer.de stellen die Universität Kassel und die Georg-August-Universität Göttingen erste Ergebnisse aus dem Verbundprojekt „Innovative Konzepte und Geschäftsmodelle für zukunftsfähige Bioenergiedörfer - klimafreundlich, demokratisch, bürgernah“ vor. Insbesondere werden Konzepte für Bioenergie- bzw. Biogasanlagen entwickelt, die einen weiteren wirtschaftlichen Betrieb im Anschluss an die bisherige 20-jährige EEG-Phase ermöglichen können.

Anlässlich des Treffens der EU-Minister:innen für Stadtentwicklung und Territoriale Kohäsion zur „Neuen Leipzig-Charta“ erklärt Daniela Wagner, Sprecherin für Stadtentwicklung der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag:

Die „Neue Leipzig-Charta“ begrüßen wir. Denn ohne die Transformationskraft der Städte und die Ideen und Tatkraft ihrer Bewohner:innen werden wir die Herausforderungen der Klimakrise nicht bewältigen. Dennoch enthält die Charta erhebliche Leerstellen. Es fehlt das Leitbild der resilienten Stadt. Dabei ist die Entwicklung zu robusten und widerstandsfähigen Städten wichtig, um Risiken besser einschätzen sowie Gefahren rechtzeitig erkennen und vorbeugen zu können. Auch wird das Leitbild der gesunden Stadt nicht benannt – trotz der Hitzewellen aufgrund der Klimakrise, eines nie versiegenden Stroms an Luftschadstoffen aus fossilen Verbrennungsmotoren und der aktuellen Herausforderung einer globalen Pandemie.

Anlässlich des Treffens der EU-Minister:innen für Stadtentwicklung und Territoriale Kohäsion zur „Neuen Leipzig-Charta“ erklärt Daniela Wagner, Sprecherin für Stadtentwicklung der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag:

Die „Neue Leipzig-Charta“ begrüßen wir. Denn ohne die Transformationskraft der Städte und die Ideen und Tatkraft ihrer Bewohner:innen werden wir die Herausforderungen der Klimakrise nicht bewältigen. Dennoch enthält die Charta erhebliche Leerstellen. Es fehlt das Leitbild der resilienten Stadt. Dabei ist die Entwicklung zu robusten und widerstandsfähigen Städten wichtig, um Risiken besser einschätzen sowie Gefahren rechtzeitig erkennen und vorbeugen zu können. Auch wird das Leitbild der gesunden Stadt nicht benannt – trotz der Hitzewellen aufgrund der Klimakrise, eines nie versiegenden Stroms an Luftschadstoffen aus fossilen Verbrennungsmotoren und der aktuellen Herausforderung einer globalen Pandemie.

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenergie e.V. (DGS) und die Energieberatung der Verbraucherzentrale kooperieren seit dem 1. Dezember 2020 miteinander. Dabei werden Verbraucheranfragen beider Institutionen von den Energieberaterinnen und -beratern der Verbraucherzentrale beantwortet. Im Gegenzug schult die DGS die Berater der Verbraucherzentrale im Themengebiet der Steckersolargeräte.

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenergie e.V. (DGS) und die Energieberatung der Verbraucherzentrale kooperieren seit dem 1. Dezember 2020 miteinander. Dabei werden Verbraucheranfragen beider Institutionen von den Energieberaterinnen und -beratern der Verbraucherzentrale beantwortet. Im Gegenzug schult die DGS die Berater der Verbraucherzentrale im Themengebiet der Steckersolargeräte.

Die ökologische Mustersiedlung auf einem ehemaligen Kasernengelände in München setzt neue Maßstäbe im Holzbau. Verschiedene Holzbauweisen und Gebäudetypen bis zu sieben Geschossen werden dort an acht Bauprojekten nebeneinander erprobt mit dem Ziel einer abschließenden wissenschaftlichen Bewertung. So kommen Holzskelett-, Holzrahmen- und Holzhybridbauweisen zum Einsatz.

Die ökologische Mustersiedlung auf einem ehemaligen Kasernengelände in München setzt neue Maßstäbe im Holzbau. Verschiedene Holzbauweisen und Gebäudetypen bis zu sieben Geschossen werden dort an acht Bauprojekten nebeneinander erprobt mit dem Ziel einer abschließenden wissenschaftlichen Bewertung. So kommen Holzskelett-, Holzrahmen- und Holzhybridbauweisen zum Einsatz.

Das Land Niedersachsen hat ein neues Förderprogramm für Batteriespeicher aufgelegt. Die Förderrichtlinie wurde am 21.10. im niedersächsischen Ministerialblatt veröffentlicht. Anträge können ab sofort bei der NBank gestellt werden.

Die Zuschussförderung von bis zu 40 Prozent der Netto-Investitionskosten eines Batteriespeichers gilt in Verbindung mit dem Neu- oder Ausbau von PV-Anlagen (mindesten 4 kWp). Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger können neben natürlichen Personen auch Unternehmen, juristische Personen, Kommunen und viele weitere sein.

Das Land Niedersachsen hat ein neues Förderprogramm für Batteriespeicher aufgelegt. Die Förderrichtlinie wurde am 21.10. im niedersächsischen Ministerialblatt veröffentlicht. Anträge können ab sofort bei der NBank gestellt werden.

Die Zuschussförderung von bis zu 40 Prozent der Netto-Investitionskosten eines Batteriespeichers gilt in Verbindung mit dem Neu- oder Ausbau von PV-Anlagen (mindesten 4 kWp). Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger können neben natürlichen Personen auch Unternehmen, juristische Personen, Kommunen und viele weitere sein.

Rund 60 Prozent der in Berlin verwendeten Ressourcen werden in der Bauwirtschaft verarbeitet. Dem gegenüber stehen Millionen Tonnen Bauschutt und Baustellenabfälle. Jährlich werden in Berlin im Tief- und Hochbau bereits 2,2 Millionen Tonnen Primarrohstoffe durch den Einsatz gütegesicherter Sekundärrohstoffe eingespart. Dabei will Berlin aber nicht stehen bleiben. Bis 2030 sollen pro Jahr weitere 1,4 Millionen Tonnen Primärstoffe durch Sekundärrohstoffe ersetzt werden.

„Um bis 2050 klimaneutral zu sein, müssen wir nicht nur zusätzliche Investitionen in grüne und innovative Zukunftstechnologien leisten. Wir brauchen vor allem auch ein Umsteuern von bestehenden Investitionen in ‚braune‘ Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas hin zu ‚grünen‘ klimafreundlichen Technologien. Der Ausstieg aus fossilen Energien muss dabei nach den Zielen der Weltklimakonferenz global und rasch erfolgen. Nur so können wir die Klimaschutzziele realistisch erreichen. Kirchen, Kommunen und auch Unternehmen setzen hier neue Maßstäbe und zeigen die Realisierbarkeit der Umsteuerung im ökologischen wie auch ökonomischen Sinne“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken heute bei der Veranstaltung „Divestment und Sustainable Finance“, die während der Klimaschutzwochen Rheinland-Pfalz stattfand.

„Um bis 2050 klimaneutral zu sein, müssen wir nicht nur zusätzliche Investitionen in grüne und innovative Zukunftstechnologien leisten. Wir brauchen vor allem auch ein Umsteuern von bestehenden Investitionen in ‚braune‘ Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas hin zu ‚grünen‘ klimafreundlichen Technologien. Der Ausstieg aus fossilen Energien muss dabei nach den Zielen der Weltklimakonferenz global und rasch erfolgen. Nur so können wir die Klimaschutzziele realistisch erreichen. Kirchen, Kommunen und auch Unternehmen setzen hier neue Maßstäbe und zeigen die Realisierbarkeit der Umsteuerung im ökologischen wie auch ökonomischen Sinne“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken heute bei der Veranstaltung „Divestment und Sustainable Finance“, die während der Klimaschutzwochen Rheinland-Pfalz stattfand.

Wie städtische Quartiere nachhaltig umgestaltet werden können, dazu forscht das Öko-Institut am Beispiel zweier Quartiere in der Schwarmstadt Darmstadt seit April 2020 im Projekt Transformative Strategien einer integrierten Quartiersentwicklung (TRASIQ 2). Das Bundesforschungsministerium fördert das vom Öko-Institut geleitete Projekt, an dem die Wissenschaftsstadt Darmstadt, das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) und die Agentur „Team Ewen“ beteiligt sind.

Wie städtische Quartiere nachhaltig umgestaltet werden können, dazu forscht das Öko-Institut am Beispiel zweier Quartiere in der Schwarmstadt Darmstadt seit April 2020 im Projekt Transformative Strategien einer integrierten Quartiersentwicklung (TRASIQ 2). Das Bundesforschungsministerium fördert das vom Öko-Institut geleitete Projekt, an dem die Wissenschaftsstadt Darmstadt, das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) und die Agentur „Team Ewen“ beteiligt sind.

Mobilität, Wärme und Wohnfläche

Im Fokus des Projektes stehen die Forschungsthemen Mobilität, Wärmeversorgung und effiziente Wohnraumnutzung. Für klimaschonendes Wohnen ist die Wärmeversorgung ein wichtiger Schlüssel. Wie und wo lässt sich beispielsweise Fernwärme in Bestandsimmobilien ausbauen? Wie erhöhen wir den Anteil erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung? Auch die Größe der Wohnfläche trägt dazu bei, wie umweltfreundlich ein Mensch wohnt. Was muss getan werden, dass Menschen durch intelligenten Wohnungstausch die Wohnfläche zur Verfügung haben, die sie in ihrer jeweiligen Lebensphase gerade brauchen? Wie können Quartiere so umgestaltet werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Mobilität ökologisch gestalten können? Mit dem schrittweisen Abbau zehn besonders klimaschädlicher Subventionen in den Sektoren Energie, Verkehr und Agrar kann Deutschland jährlich bis zu 46 Milliarden Euro Einnahmen erzielen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des “Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft” im Auftrag von Greenpeace.

Mit dem schrittweisen Abbau zehn besonders klimaschädlicher Subventionen in den Sektoren Energie, Verkehr und Agrar kann Deutschland jährlich bis zu 46 Milliarden Euro Einnahmen erzielen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des “Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft” im Auftrag von Greenpeace.

Dr. Kirsten David, Wissenschaftlerin an der HafenCity Universität (HCU) Hamburg, hat eine innovative Methode zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen entwickelt: Mittels Funktionalen Kostensplittings werden Mieterhöhungen sachgerecht und nachvollziehbar. Auch die Planung der energetischen Maßnahmen wird ökologisch optimiert. Für ihre Dissertation mit dem Titel „Funktionales Kostensplitting zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen“ erhält die Wissenschaftlerin heute den „BUND-Forschungspreis 2020“. Mit dem Forschungspreis würdigt der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) wissenschaftliche Arbeiten zur nachhaltigen Entwicklung.

Dr. Kirsten David, Wissenschaftlerin an der HafenCity Universität (HCU) Hamburg, hat eine innovative Methode zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen entwickelt: Mittels Funktionalen Kostensplittings werden Mieterhöhungen sachgerecht und nachvollziehbar. Auch die Planung der energetischen Maßnahmen wird ökologisch optimiert. Für ihre Dissertation mit dem Titel „Funktionales Kostensplitting zur Ermittlung von Mieterhöhungen nach energetischen Maßnahmen“ erhält die Wissenschaftlerin heute den „BUND-Forschungspreis 2020“. Mit dem Forschungspreis würdigt der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) wissenschaftliche Arbeiten zur nachhaltigen Entwicklung.